13일 오후 6시 서울 지하철 5호선 왕십리역 환승 역사, 불법 이동판매 상인이 부채와 수건 등 갖가지 용품을 역사 한쪽 바닥에 펼쳐 넣고 판매하고 있었다. “철도안전법에 따라 역사 내 물건 판매는 할 수 없습니다. 어서 정리해 주세요.” 지하철 보안관 박상혁(36)씨는 단호한 목소리로 차분히 말을 건넸다. 상인은 쭈뼛쭈뼛 물건을 이동 수레에 담았고, 박 보안관과 새내기 보안관 조건우(25)씨는 바닥에 펼쳐진 물건이 모두 정리 될 때까지 한쪽에서 묵묵히 기다렸다. 상인이 역사 내 엘리베이터를 타고 밖으로 나가고 나서야 두 보안관은 5호선 방화 방면 승강장으로 발걸음을 옮겼다.

승강장 양 끝에 있는 선로 진입문이 제대로 잠겨 있는지 상태를 확인한 후, 계단과 에스컬레이터에 인접한 플랫폼 앞에 멈춰 섰다. 전동차 문이 열리고 사람들은 분주히 열차를 타고 내렸다. 스크린도어가 막 닫힐 무렵, 황급히 계단을 내려오던 시민이 무리하게 전동차 탑승을 강행하려 했다. 박 보안관은 양손으로 출입구 쪽을 재빠르게 막았다. “다음 열차 이용해 주세요. 위험합니다.”

지하철 보안관 박 보안관과 조 보안관의 일과는 이처럼 역사 내 순찰과 오후 6∼7시 퇴근길 승강장 안전 강화 근무로 시작된다. 지하철 보안관은 오전 7시부터 오후 4시까지 오전반과 오후 4시부터 다음날 새벽 1시까지 오후반으로 나뉘어 주 5일 근무한다. 2인 1조로 2주마다 오전반·오후반이 바뀌는데, 두 사람은 이주 오후반을 책임졌다.

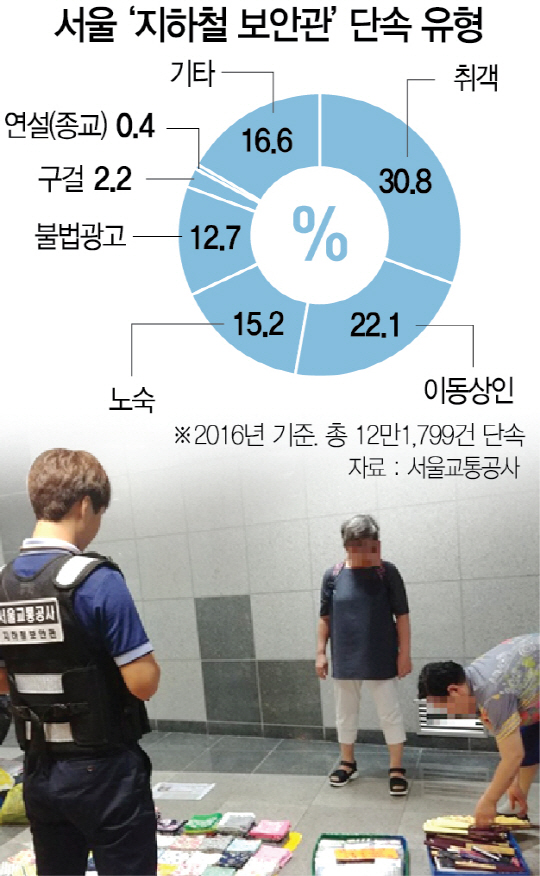

‘지하철 보안관’은 지난 2011년 지하철 질서 유지와 범죄 예방을 위해 서울시가 전국 지자체 최초로 도입한 제도다. 만 60세 정년이 보장된 ‘무기계약직’으로 지난달 말 기준 300명의 보안관이 지하철 파수꾼 역할을 하고 있다. 지하철 보안관이 지난 한해 ‘무질서’로 단속한 실적만 12만 여건. 그 중 30.8%가 취객 단속이다.

박 보안관은 “지난 5월에 50대 중반의 한 취객 남성을 제지하다가 이마로 얼굴을 가격 당했다”며 “자칫 공권력 남용으로 비춰 질 수 있어 이렇다 할 맞대응은 할 수 없었다”고 말했다. 조 보안관는 “위험 상황에 대비해 가스분사기와 삼단봉을 소지하고 있지만, 이 역시 외려 시민에게 위압감을 줄 수 있어 사용을 해 본 적이 거의 없다”고 했다. 이 같은 상황에서 보안관의 생명줄과 같은 건 ‘채증(증거수집)’이다. 위법 행위를 목격해도 증거를 확보하지 못하면 처벌할 수 없기 때문이다.

신체적 폭력 못지않게 시비와 조롱 역시 보안관에게 ‘마음의 상처’가 되기도 한다. 노숙자가 열차 내에서 악취를 풍기며 있다는 시민 신고가 있었고, 정중히 해당 노숙자에게 하차를 요구하며 상황 정리에 최선을 다했지만 ‘네가 뭔데 약자를 괴롭히는 거냐’며 쓴소리를 듣는 경우다. “보안관? 야 XX, 그럼 복장을 단정히 해야지 그게 뭐야” 등 인신공격성 발언을 퍼붓는 경우도 있다. 박 보안관은 “도움이 필요할 때는 보안관을 찾다가도 만약 본인의 무질서에 대해 제재를 가하면 ‘네가 뭔데’라는 반응이 많다”고 토로했다.

숨은 일꾼인 이들 지하철 보안관의 사기 진작을 위한 희소식이 최근 생겼다. 이들이 ‘중규직(무기계약직)’이라는 꼬리표를 뗄 수 있는 길이 열렸기 때문이다. 서울시는 서울교통공사를 포함해 11개 투자·출연 기관의 무기계약직 2,400여명을 정규직화하기로 했다. 일반직(정규직) 역무원의 안전 업무 ‘지원’이 아닌 보다 주도적으로 업무를 해나갈 수 있는 길이 열기게 된 셈이다.