“중국 화주(貨主)와 공식 세일즈 미팅을 마치고 나오는데 화주 측 관계자가 저희 사장님을 ‘다거(중국 말로 큰 형님을 의미)’라고 부르더라고요. 우리 직원들이 적잖이 당황했던 적이 있습니다.”

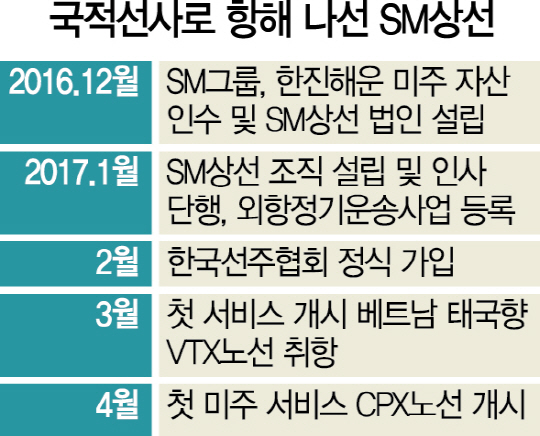

글로벌 초대형 선사들의 덩치 키우기가 한창인 와중에 우리나라에서는 올 초 신생 원양선사 한 곳이 탄생했다. 자본금 100억원에 임직원 200여명, 사선 2척. 조촐하다 못해 초라한 모습으로 출사표를 던진 SM상선이다.

파산한 한진해운 미주·아주 노선 자산을 밑천으로 한 SM상선의 출범은 어디에서도 환영받지 못했다. 눈엣가시였다. 해운 구조조정을 집도한 금융당국은 우오현 삼라마이더스(SM)그룹 회장을 ‘돈키호테’라며 수군거렸고 동종 업계에서도 “선사를 통합해도 모자랄 판에 신생 선사가 나온다는 게 글로벌 트렌드에 맞느냐”며 못마땅해했다.

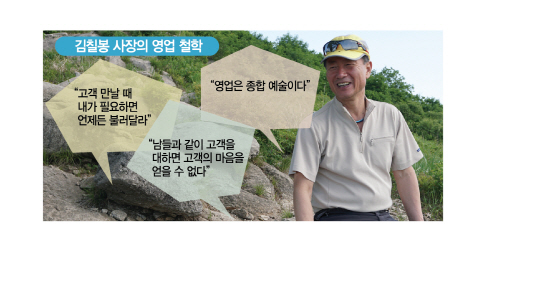

엄혹한 글로벌 해운업 환경 속에서 우여곡절 끝에 탄생한 신생 해운사인 만큼 SM상선을 지켜보는 눈도 한두 군데가 아니다. 이런 SM상선을 이끄는 김칠봉(사진) 사장의 어깨도 무거울 수밖에 없다. 김 사장은 원래 재무통이다. 하지만 최근 ‘생존형 영업맨’으로 변신했다. 1952년생인 그는 중앙대 회계학과를 나와 줄곧 재무 부서에 몸담았다. 재무통인 김 사장을 둘러싼 글로벌 해운업계 환경은 그를 ‘영업맨이 돼라’라고 몰아세우고 있다. SM상선 직원들 사이에서 ‘세일즈맨 1호’로 불린다는 김 사장은 요즘 여의도 사무실을 지키고 있는 시간보다 국내외 화주를 만나기 위해 외부에 나가 있는 시간이 더 많다. SM상선 영업부서의 한 관계자는 “최고경영자(CEO)급은 글로벌 대형 화주와의 미팅 때나 얼굴을 비치는데 김 사장은 중소형 화주를 만날 때도 직접 회사 소개 프레젠테이션(PT)을 한다”고 전했다. 김 사장은 영업 부서 직원들에게 “내가 필요하면 언제든 써먹으라”며 ‘차출’을 자원한다고 한다.

김 사장은 200여명의 직원들의 이름을 모두 외우고 있다. 필요할 경우 팀장이 아닌 보고서를 작성한 대리·과장급 직원에게 직접 보고를 받는다. SM상선 관계자는 “보고서를 중간 보고자가 아닌 실무 직원에게 직접 보고를 받으며 소통하는 게 김 사장 스타일”이라고 전했다. 보고를 받을 땐 ‘김 대리, 박 과장’으로 부르지 않고 ‘○○아’라고 이름을 직접 부른다고 한다.

김 사장의 헝그리 정신 덕일까. 지난 3월 아시아 역내 노선, 4월 미주 서안 노선 배를 띄운 SM상선의 소석률(짐을 실을 수 있는 공간 대비 실제 화물 적재 비율)은 95%를 넘는다. 베트남 등 아주 노선 비율은 100%에 육박한다. 첫 서비스 시작 당시 총 12척(용선 포함)이었던 선대도 지금은 27척으로 크게 늘었다. 내년에는 미주 동안 노선 서비스까지 준비하고 있다.