미국 등 국제 공동 연구팀이 유전질환을 일으키는 유전자 변이를 배아 단계에서 교정하는 연구에 성공했다. 세계 각국은 유전자가위 기술로 혈우병 같은 유전질환을 치료하기 위한 연구에 속도를 내고 있다. 반면 우리나라는 생명윤리법령이 사실상 연구를 가로막고 있어 개정이 시급하다는 목소리가 많다.

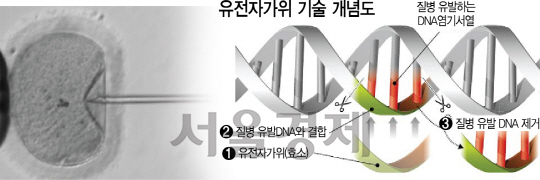

31일 관련 업계에 따르면 미국 오리건 보건과학대학 연구팀은 유전질환을 가진 남성의 정자와 수정란에 크리스퍼 유전자가위를 주입해 변이 유전자를 잘라 내는 연구에 성공했다. 한발 앞섰던 중국팀보다 교정 효율을 높였고, 유전자 교정이 일부만 이뤄지던 모자이크 현상을 크게 줄였다는 평가가 나온다. 크리스퍼 유전자가위 기술은 유전질환을 일으키는 특정 유전자 변이 부위만 정확히 잘라낸 후 잘린 부위가 DNA 복구 메커니즘에 의해 정상 유전자 부위와 결합해 질병을 치료하는 방식이다.

국내에선 사실상 불가능한 연구다. 미국은 얼리지 않은 신선 배아 등을 연구에 이용할 수 있지만, 우리나라는 5년이 지난 동결 잔여 배아만 쓸 수 있도록 묶어놨다. 특히 유전질환을 가진 부모의 동결 잔여 배아를 구하는 건 하늘의 별 따기보다 어렵고, 설사 구한다 해도 잔여배아가 유전질환을 가졌는지 확인하기도 어렵다. 이에 대해 보건복지부는 “일부 질환에 대한 연구를 허용하고 있다”고 주장하지만, 연구자들은 “유전질환의 대물림을 막기 위해 유전자가위 기술을 배아 단계에 적용하는 것을 사실상 못하게 막는 법령”이라고 지적한다.

이에 반해 미국·영국·스웨덴 등 주요 선진국과 중국은 기민하게 움직인다. 미국은 대학·병원 등 연구자가 속한 기관 심사위원회(IRB) 승인만 받으면 사람의 난자·정자가 수정돼 만들어지는 배아에 유전자가위 기술 등을 이용해 희귀난치병의 치료법을 연구할 수 있다. 연방정부의 지원만 막고 있을 뿐 주정부·민간재단 등의 연구지원은 가능하다. 그래서 미국·중국에선 유전자가위를 이용한 혈우병·면역항암제 등 임상시험이 활발하다. 영국·스웨덴·일본 연구자들도 정부의 승인을 받긴 하지만 배아를 이용해 불임 관련 유전자 기능 연구 등을 폭넓게 수행하고 있다.

반면 우리나라는 미국 하버드대-매사추세츠공대(MIT) 연구팀과 함께 유전자 가위 분야에서 양대 원천기술을 가진 김진수 기초과학연구원(IBS) 유전체교정연구단장과 바이오 벤처기업 툴젠 등이 있는데도 시대에 뒤떨어진 규제로 속도전에서 뒤쳐지고 있다.

김진수 유전체교정연구단장은 “유전질환만도 6,000가지나 되는데 연구 허용 질환 몇 개를 나열하는 포지티브 규제는 매우 불합리하다”며 “생명윤리법을 개정해 금지대상 질환 등 외에는 연구를 허용하는 네거티브 규제로 전환하고 비동결 배아 연구도 허용해야 한다”고 강조했다. 정형민 건국대 의학전문대학원 교수는 “인간의 난자·배아 연구를 허용하는 국가들은 대부분 대상 질환, 동결·비동결 여부를 제한하지 않는 대신 연구의 목표·수행방법 등이 생명윤리에 저촉되지 않는지, 연구의 투명성·공개성이 확보됐는지, 기관이 엄정하게 관리감독을 했는지를 중요시한다”며 “우리도 관련 규제체계를 글로벌 스탠더드에 부합하게 고쳐야 한다”고 지적했다. 대학·병원 IRB와 국가생명윤리심의위원회의 승인을 받아야 하는 이중규제를 폐지, IRB로 단일화하는 대신 연구과정에 법령위반 사실이 확인되면 강하게 처벌해 부작용을 최소화하자는 취지다.