한국 청년들의 창업 회피 성향은 세계적으로도 최고 수준인 것으로 나타났다. 창업을 해도 도소매업·숙박음식점 등 생계형에 몰렸고 대부분 5년을 못 버티고 사업을 포기하고 있었다.

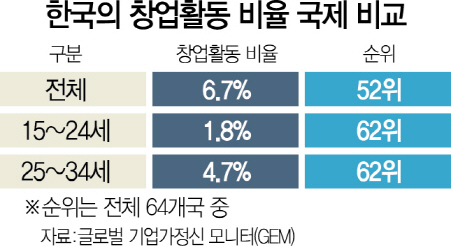

13일 국제연구기관 ‘글로벌 기업가정신 모니터(GEM·Global Entrepreneurship Monitor)’의 2016·2017 보고서를 보면 한국의 초기창업활동 비율은 6.7%로 조사 대상국 64개 중 52위에 그쳤다. 초기창업활동 비율은 창업한 지 3년 6개월이 안 된 기업의 비율을 뜻한다.

청년의 창업활동은 더 저조했다. 우리나라 15~24세 초기창업활동 비율은 1.8%로 62위였다. 세계 꼴찌 수준이다. 25~34세는 이 비율이 4.7%였지만 순위는 62위로 같았다. 캐나다(15위·13위)나 미국(25위·25위)은 물론 이웃 나라 중국(35위·26위)과 비교해도 초라하다.

창업 업종도 도소매업 등 진입이 비교적 쉬운 생계형 서비스업에 치중하는 경향이 강했다. GEM 조사에 따르면 전체 창업에서 절반에 가까운 46.4%가 도소매업에 몰렸다. 미국(22.1%), 독일(20.4%) 등 주요국의 두 배 이상이다. 혁신적인 기술력이나 아이디어를 갖고 창업에 접근하는 것이 아니라 ‘취업이 어려우니 창업이라도 해보자’는 의도로 사업을 하는 경우가 많기 때문으로 분석된다.

국내 조사 결과도 대체로 비슷하다. 중소벤처기업부의 2016년 창업실태조사에 따르면 최근 1년 내 창업한 기업에서 29세 이하가 창업한 업체 비중은 2013년 3.0%, 2014년 1.4%, 2015년 0.9% 등에 그친다. 지난해는 3.5%로 늘었지만 여전히 저조한 수치다.

29세 이하 청년의 도소매업과 숙박음식점업 창업 비중은 62.0%에 이르렀는데 이는 전체 50.4%보다도 10%포인트 이상 높은 수준이다. 또 정부로부터 혁신형 창업기업으로 인증받은 경우는 2015년과 지난해 모두 0%였다. 정부로부터 기술력을 인정받은 청년 기업은 전무하다는 얘기다. 전체 창업 기업 역시 이 비율이 2015년 1.2%, 지난해 0.6%에 그쳤지만 청년의 경우 특히 혁신성 기근이 심각함을 볼 수 있다.

이장균 현대경제연구원 수석연구위원은 “청년의 경우 특히 창업 기반이 취약하기 때문에 맞춤형 창업 정책을 추진할 필요가 있다”며 “창업 준비부터 자금 지원, 기술·제품 개발, 판로 개척 등 종합 서비스 지원을 강화해야 한다”고 지적했다.

/세종=서민준기자 morandol@sedaily.com