누구나 책의 위기를 말한다. 갈수록 낮아지는 독서율을 우려하고 집객상품으로 전락한 책의 위상에 혀를 찬다. 하지만 시장의 위기를 막을 뚜렷한 대책을 내놓지 못한다.

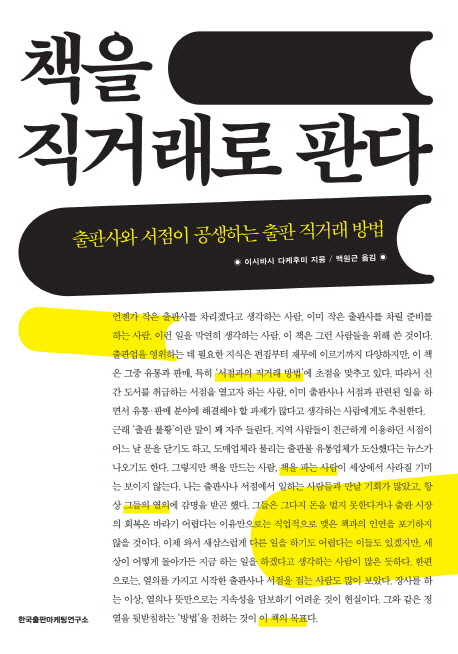

이런 가운데 잘못된 관행을 일삼는 출판 업계에 끊임없이 경고장을 날려주는 데서 나아가 전환점을 가져올 대안 모델을 끊임없이 제시하는 이들이 있다. 출판 업계에서 잔뼈가 굵은 한기호 출판마케팅연구소 소장과 백원근 책과사회연구소 대표가 그 주인공이다. 책과 블로그 등을 통해 국내외 출판 혁신 사례를 줄곧 소개하던 이들이 이번에는 일본에서 직거래 열풍을 일으키고 있는 출판사 트랜스뷰의 이야기를 소개한 ‘책을 직거래로 판다’(이시바시 다케후미 지음)를 국내에 소개했다. 백 대표가 번역하고 한 소장의 출판마케팅연구소가 펴낸 이 책에 따르면 일본의 대표적인 직거래 출판사 트랜스뷰는 모든 서점에 32%의 이익을 제공하는 상생 모델로 업계에서 돌풍을 일으키고 있다. 신생 출판사의 진입과 성장이 어려운 일본 시장에서 이 출판사는 설립 첫해인 2001년 매출 683만엔에서 2015년에는 매출 1억4,722만엔 규모로 급성장했다. 1년에 10권 안팎의 책만 내면서 서점에서 찾을만한 품질을 유지하려 노력했고 이를 통해 전국 각지의 서점과 신뢰를 쌓은 결과, 반품률은 눈에 띄게 줄었다. 트랜스뷰와 직거래하는 서점 역시 이득을 본다. 도매상과 거래할 때 평균 마진이 22%인 반면 직거래시 32%의 수익이 남는다.

독서인구는 갈수록 주는데 대형서점들의 큐레이션 기능이 약해지고 도매상들이 줄줄이 폐업 위기에 내몰리고 있다는 점에서 책 속에 소개된 일본 출판시장의 현실은 국내와 별반 다르지 않아 보인다. 트랜스뷰의 직거래 모델이 국내 출판업계에도 적용 가능할까. 17일 서울 서교동 한국출판마케팅연구소에서 만난 백 대표와 한 소장은 “트랜스뷰 방식이 국내 출판업계에 새로운 유통 모델을 고민해볼 계기가 될 것”이라고 입을 모았다.

책에 따르면 일본의 대형 출판사들은 도매상으로부터 책 입고 후 한 달만에 수금하지만 소형 출판사들은 반년간 돈을 받지 못한다. 그렇다고 대형 출판사에 문제가 없는 것은 아니다. 도매상이 재량껏 서점에 책을 배분하는 탓에 반품률은 40%가 넘고 현금흐름을 위해 출판사는 신간을 마구 찍어내기를 반복한다. 올 초 송인서적 부도로 국내 출판시장 현실도 이와 별반 다르지 않다는 사실이 드러났다. 백 대표는 “송인서적 사태 이후 직거래를 포함한 대안적 유통을 고민하는 출판사들이 많다”며 “모세혈관처럼 분포된 작은 서점들이 있어야 출판시장의 튼튼한 구조가 유지되는데 출판사와 서점이 윈윈하는 트랜스뷰의 방식은 이를 위한 대안적 유통 모델이 될 수 있다”고 지적했다.

한 소장은 송인서적 부도 사태 이후 현금결재, 직거래를 원칙으로, 그가 이끄는 한국출판마케팅연구소, 도서관저널 등에서 발간하는 모든 책을 8개월째 직접 유통하고 있다. 주문에 일일이 대응하고, 배본과 홍보 업무를 모두 직접 하면서 눈코 뜰새 없이 바빠졌지만 한 가지 분명한 것은 반품도, 미수금도 모두 없어졌다는 점이다.

이 같은 직거래 실험의 결과를 업계와 나누는 것 외에도 최근 이들이 주력하는 것은 대형서점의 매대 판매와 기업형 중고서점의 무분별한 확장 등 출판시장의 몰락을 앞당기는 관행을 지적하고 대안을 마련하는 것이다. 한 소장은 “대형서점들이 매대 판매에만 열을 올리면서 자금력이 약한 신생 출판사들의 책, 신간 서적이 소개될 공간은 갈수록 줄고 있다”며 “그런데도 출판사들은 매대를 사느라 매출액의 10~20%를 홍보비로 쓰고 비용을 줄이겠다며 직원을 줄이고 신간 종수를 줄이니 이대로라면 몰락의 길을 피하기 어려워 보인다”고 한숨을 쉬었다. 이를 들은 백 대표 역시 “백화점 매대 판매와 다를 바 없는 지금의 서점은 스스로 목줄을 죄고 있다”며 “디지털 환경 변화에 맞춰 출판사들 역시 콘텐츠 혁신에 나서야 하는데 지금 같은 퇴행적 구조 속에서는 불가능하다”고 거들었다.

한 소장과 백 대표는 도시재생과 출판 시장의 부활을 동시에 모색하는 새로운 모델도 고민 중이다. 한 소장은 “구도심에 서점과 도서관 등 다양한 문화공간이 모여들며 사람이 모이게 할 수 있다”며 “책을 중심으로 활력을 잃은 공동체와 도시가 활력을 되찾는 방안을 모색중”이라며 웃었다.