여름이 떠나서 가을이 온 건지 쳐들어온 가을에 여름이 쫓겨간 건지는 알 수 없으나, 가을이 왔다. 영원할 것처럼 기고만장하던 여름은 안녕조차 남기지 않았고, 가을은 도둑처럼 몰래 숨어와 더위를 싹 쓸어갔다. 때가 되어 철이 바뀌는 것을 수십 차례 겪었음에도, 계절이 바뀔 때마다 당혹스러운 마음은 매번 반복된다. 그래서 그림 하나를 꺼내 본다. 신라의 솔거, 고려의 이녕(李寧)과 더불어 우리나라 회화사의 삼대가(三大家)로 꼽히는 안견(1410년 경~1464년 이후)의 ‘사시팔경도(四時八景圖)’다. 사계절의 변화를 별스럽지 않게 그러나 너무도 분명하게 보여주는 8폭의 그림을 마주하면, 갑자기 추워졌다는 둥 호들갑 떨던 마음이 무색하다. 자연은 항시 그러했는데 사람은 왜 이토록 유난스럽나 싶어서 말이다.

‘사시팔경도’는 초춘(初春), 만춘(晩春), 초하(初夏), 만하(晩夏), 초추(初秋), 만추(晩秋), 초동(初冬), 만동(晩冬)으로 사계절을 여덟 장면으로 나눠 그린 그림이다. 터질 듯한 봄, 작열하는 여름, 풍요로운 가을, 얼어붙은 겨울 식으로 각 계절의 절정기를 그린 게 아니다. 계절이 오고 가는 그 조짐과 끝물, 즉 계절의 변화를 포착해 그린 것이다. 화가는 시기마다 필법과 묵법을 달리해 피부로 느끼는 기온의 변화를 화폭 위에 드리웠다.

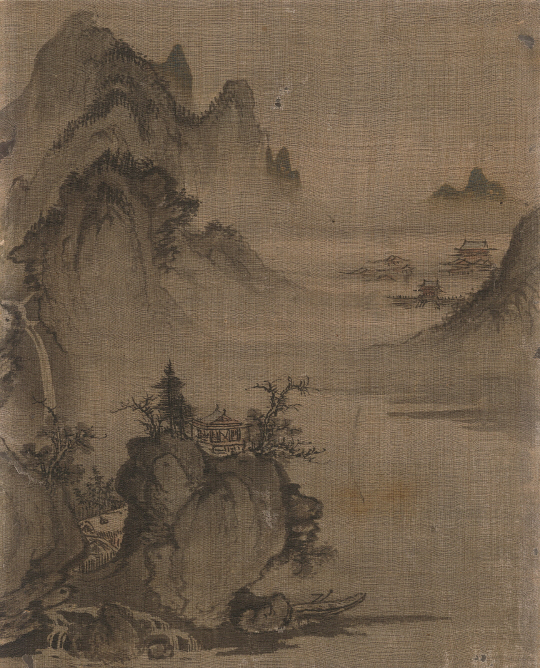

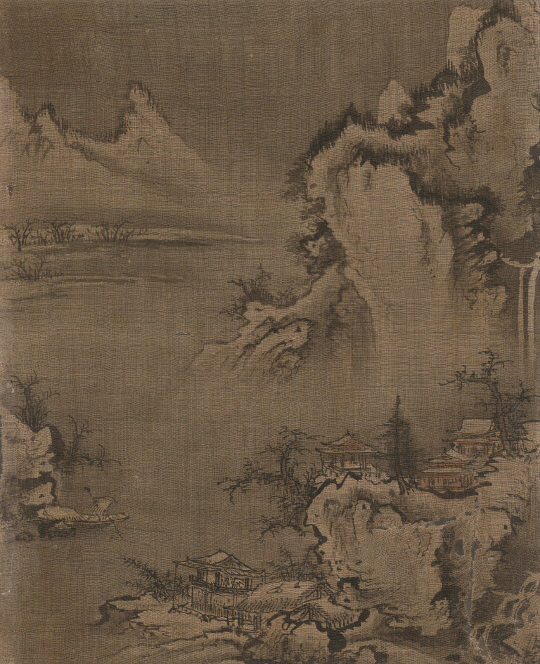

이맘때 초가을을 그린 ‘초추’를 보자. 그림 가운데로 언덕 하나가 솟았고 그 너머로 집 한 채가 보인다. 오른쪽 아래로 먼 길 나갔다 들어오는 선비와 그를 마중 나온 사람도 있다. 그러나 밖에 선 이들보다 외려 집 안에 앉은 사람에게서 가을이 더 절절하다. 그렇게 홀로 앉은 방문 너머로 바라보는, 그런 계절이 가을이니 말이다. 늦여름을 그린 ‘만하’에서는 축축한 기운이 뚝뚝 떨어진다. 거센 비바람에 휘청이는 나무와 끊어질 듯한 다리가 위태롭다. 도롱이 입은 나그네는 비틀거리는 나귀를 이끌고 거센 바람을 헤쳐가는 중이다. 그런 여름 견디고 넘어온 가을의 바위와 산세에서는 눅눅함 대신 약간 까슬한 생명력이 느껴진다. 한숨 돌린 평화로움은 덤이다.

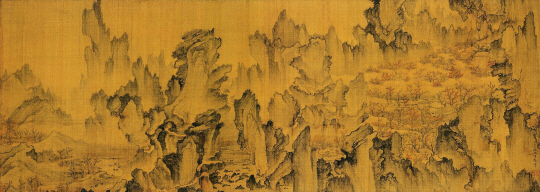

출생연도가 밝혀지지 않았지만 조선 초 1400년 무렵 충남 서산에서 태어난 안견은 당대 최고의 도화서 화원으로 세종의 어진화사까지 지냈다. ‘현동자(玄洞子)’라는 그의 호는 ‘고요한 동굴의 남자’로 해석된다. 자연 속에서 유유자적하는 신선의 풍모가 느껴지는 이름이다. 그의 고향인 서산 지곡면의 ‘검은들’ 등 지명과의 연관성을 짐작해 볼 수도 있다. 그가 언제 누구에게서 그림을 배웠는지도 알 길 없다. 중국 송대의 화가로 북방계 산수화 양식을 통일한 곽희(1020년~1090년 추정)의 영향이 그림 곳곳에서 감지될 뿐이다. 자신의 화론을 응축해 ‘임천고치(林泉高致)’를 집필한 곽희는 “군자가 산수를 사랑하는 까닭은 그 뜻이 어디에 있는가. 전원에 거처하면서 자신의 천품을 수양하는 것은 누구나 하고자 하는 바요, 천석이 좋은 곳에서 노래하며 자유로이 거니는 것은 누구나 즐기고 싶은 바다”라고 시작하는 ‘산수훈(山水訓)’을 통해 산수는 계절·시간·거리·각도 등이 보는 때와 위치에 따라 항상 제각기 다르게 보인다는 점을 강조했다. 계절의 변화를 그린 안견의 사시팔경도는 곽희의 가르침을 이상적으로 구현했으며 조선 전기 산수화풍을 이끌었다.

위대한 화가 안견의 뒤에는 더 위대한 후원자가 있었으니 바로 세종대왕의 셋째 아들인 안평대군(1418~1453)이다. 이들의 만남은 조선 회화사 전체를 통틀어 최고의 걸작으로 손꼽히는 ‘몽유도원도’를 낳았다. 세종 29년이던 1447년 음력 4월 20일 밤에 안평대군은 복숭아밭(桃源·도원)을 여행하는 꿈을 꿨고 그 꿈을 그려달라는 청을 받은 안견은 단 3일 만에 폭 37.8㎝, 길이 106.5㎝에 달하는 대작을 완성한다. 여기에 당대 최고의 서예가로 이름을 날렸던 ‘꿈 주인’ 안평대군이 그림을 그리게 한 경위를 밝히는 제기(題記)를 썼다. 그리고 신숙주, 성삼문, 박팽년 등 당시 최고의 문인들이 찬시를 지어 적었다. 그림과 글씨와 시가 어우러져 삼절(三絶)을 이뤘으니 조선 초기의 문화적 성취가 한 작품에 응축됐다. ‘몽유도원도’를 세종의 치세, 조선의 황금시대를 대표하는 작품이라 칭한 안휘준 서울대 고고미술사학과 명예교수는 “몽유도원도는 도연명의 ‘도화원기’에 사상적 토대를 두고 도가적 이상향의 세계를 담고 있어 조선의 통치이념은 강력한 억불숭유였지만 개인의 내면에는 자유분방한 사유의 세계를 추구한 이중적 측면이 있었음을 보여준다”면서 “유교적 조선 시대 내내 도가적 측면이 강한 산수화가 가장 발달한 것은 그 같은 배경으로 이해하면 된다”고 저서 ‘안견과 몽유도원도’에서 설명했다.

그림은 갈라진 바위산에서 시작해 일상 세계에서 도원으로 들어가는 바깥 입구, 이어 도원의 안쪽 입구를 지나 널찍한 도원이 펼쳐진다. 이례적으로 왼쪽에서 오른쪽으로 전개돼 대각선의 흐름을 이루는데 4가지 풍경이 서로 나뉜 듯하지만 시각적으로는 조화롭게 연결된다. 이를 염두에 두고 사시팔경도의 ‘초추’를 다시 보자. 앞쪽의 집들과 언덕, 화면 가운데 왼편의 나룻배 닿은 산, 오른쪽 위를 차지한 멀고 거대한 바위산이 크게 세 구역으로 나뉘지만 서로 조화를 이룬다.

또 다른 ‘안견 화풍’의 특징으로 한쪽으로 치우치게 풍경을 배치하는 ‘편파구도’를 꼽을 수 있다. 대만 고궁박물관이 소장한 곽희의 ‘조춘도’와 안견의 사시팔경도 중 ‘초동’ 혹은 ‘만동’을 비교해 보면 확연히 알 수 있다. 곽희의 ‘조춘도’는 화면의 중심축을 따라 산들이 지그재그를 그리듯 꿈틀거리며 펼쳐진다. 반면 ‘초동’은 오른쪽으로, ‘만동’은 왼쪽으로 경관이 치우쳐 있다. 그런데 사시팔경도는 계절 별로 두 폭씩 붙여봤을 때 대칭구도를 이룬다. 아지랑이 피어오르는 봄은 온화하고 부드러운 곡선이 보이게, 녹음 짙은 여름은 비와 바람이 느껴지게, 쓸쓸한 가을은 스산하지만 점잖고 우아하게, 눈이 많이 온 겨울은 앙상하고 거칠지만 강렬하게 시절을 그린다.

너무도 자랑스러운 안견과 그의 작품이지만 ‘몽유도원도’를 생각하면 안타까움이 앞선다. 이 그림은 1900년 이전에 일본으로 넘어갔고 1939년 이후 일본 국보로 지정됐다. 그리고 1950년대 초 일본 텐리(天理)대학 소장품이 된다. ‘몽유도원도’가 공식적으로 한국에 온 것은 딱 세 번. 지난 1986년 국립중앙박물관의 이전 개관 기념 때, 이후 1996년 삼성문화재단 호암미술관의 ‘조선 전기 국보전’ 때, 마지막으로 2009년 한국박물관 100주년 기념전시 때가 전부다.

계절이 바뀌었다. 또 언제 떠날지 모르는 가을이다. 그림으로 시절을 붙들어둔 화공의 마음을 알 듯하다.