10일 금융권에 따르면 JB금융과 BNK금융에 이어 4대 시중은행 가운데 유일하게 회장이 은행장을 겸직하는 KB금융지주가 차기 회장 선출 후 은행장을 분리 선임할 것으로 알려졌다. 은행권 관계자는 “JB에 이어 BNK도 회장·행장 분리인선은 시간 문제일 뿐, 이제 남은 곳은 KB와 DGB 정도”라며 “특히 KB금융은 후임 회장이 선출되면 잇따라 있을 임원인사에서 표면화될 것”이라고 말했다.

BNK금융지주는 최근 김지완 금융지주 회장을 내정한 데 이어 빈대인 부산은행장을 각각 선임해 회장과 은행장 분리 선출을 마쳤다. BNK금융은 이사회 의장직도 분리할 방침이다. 김한 회장이 겸직했던 JB금융지주도 지난달 송종욱 광주은행장을 선임했고, DGB금융도 비자금 수사를 받고 있는 박인규 회장 겸 대구은행장이 자진 사퇴하게 되면 분리작업이 구체화될 것으로 전망된다.

회장과 은행장을 겸직하게 되면 신속한 의사결정과 조직안정이 장점이다. 대표적으로 KB금융은 KB사태 이후 윤종규 회장 단일체제를 유지하면서 조직안정을 꾀해 10년 만에 부동의 1위인 신한금융을 추월하는 발판을 마련하는 등 나름 성과를 냈다.

하지만 회장 한 사람에게 권한이 집중되면서 생기는 문제도 만만찮다는 비판도 적지 않다. 최근 BNK금융과 DGB금융 사태 모두 회장에게 권한이 집중되고 내부 자정에 문제가 발생하면서 불거졌다는 지적이다. 인사와 예산 등 비대한 권한이 금융지주 회장에게 집중되면서 조직 내부의 건전한 견제가 제대로 작동하지 않고 회장 눈치만 보는 수동적인 조직으로 전락했다는 것이다. 실제 BNK금융의 경우 회장의 학맥이 인사·예산을 좌우해 오면서 내부 소외그룹의 비판이 거셌고 결국 내부 인사로는 자정 한계에 직면해 ‘외부 인사’를 불러들이는 결과를 맞게 됐다는 지적이다.

이 때문에 당국에서도 회장과 은행장을 분리하는 것에 무게를 싣는 분위기다. 더구나 새 정부 출범과 함께 회장과 은행장을 분리하면 ‘자리’가 하나 더 늘어나는데 당국 등의 눈치를 봐야 하는 금융지주 회장으로서는 이 같은 ‘정무적 판단’을 간과하기가 쉽지 않을 것이라는 관측도 있다. 실제 KB금융은 윤 회장 1인 체제에 대한 내부의 우호적인 분위기가 컸지만 후임 선출을 놓고 불협화음을 최소화하기 위해 회장·은행장 분리 방침을 정한 게 아니냐는 관측도 나온다. 금융권 관계자는 “회장·은행장 분리가 겉보기에는 권한집중을 막기 위한 것이라고 하지만 사실은 내부계파 간 자리 나눠 먹기에 불과하다”고 지적했다.

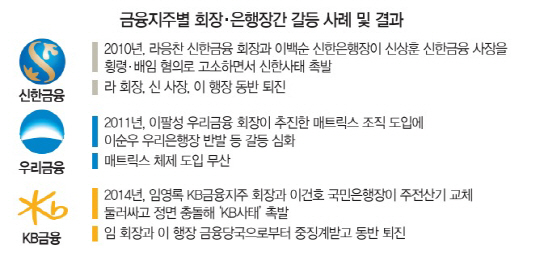

더구나 권한집중에 따른 문제를 해결하기 위해 회장·은행장을 단순하게 분리만 한다고 되는 게 아니라는 지적도 나온다. 금융지주 계열사 가운데 은행이 차지하는 인력이나 자산비중이 크기 때문에 회장과 은행장을 분리해놓으면 늘 갈등관계에 놓일 수밖에 없다는 것이다. 실제 지주회장이 은행 경영에 지나치게 간섭하다 탈이 난 사례도 많다. 우리금융은 이팔성 전 회장과 이순우 전 행장이 사업 부문별로 관리하는 매트릭스 조직도입을 두고 갈등을 빚었다. 임영록 전 KB금융지주 회장과 이건호 전 KB국민은행장은 지난 2014년 주전산기 교체로 다툼을 빚다가 은행장이 물러나고 회장이 직무 정지를 당하는 국내 금융사상 초유의 KB사태를 일으켰다. 2010년 ‘신한 사태’도 최고경영진(CEO) 간 내분이 한몫했다. BNK금융의 경우 은행비중이 95% 이상으로 편중돼 있어 회장·은행장 분리 이후에도 갈등사태가 재연될 수 있다는 우려가 나오는 이유도 여기에 있다.

윤창현 서울시립대 경영학과 교수는 “과거 은행이 지주회사 총자산에서 차지하는 비중이 80%를 넘을 정도로 과할 때 겸직을 하면 갈등이 끊이지 않았다”며 “행장이 컨트롤하는 비중이 높다 보니 지주회사 아래 있다고 여기지 않고 동등하게 생각한다”고 말했다.

일부에서는 국내 금융지주의 경우 고유한 지배구조가 정착되지 않다 보니 때에 따라 회장·행장을 겸임시켰다가 또 분리하는 실험들을 이어가고 있지만 삼성그룹이나 현대자동차와 같이 확고한 오너가 없는 한 지배구조의 변동성은 커질 수밖에 없다는 관측이다. 내부의 흔들기나 외부의 입김에서 자유로울 수 없다는 것이다.

특히 임기제 회장에다 확고한 지배주주가 없는 이상 후임 회장을 놓고 갈등이 불가피하고 후속 대책으로 나오는 지배구조 개선은 결국 은행의 경쟁력만 떨어뜨릴 위험이 크다는 것이다. 일부에서는 회장·은행장 알력을 줄이기 위해 현실적으로 ‘힘 있는 회장’과 ‘실권 없는 은행장’ 구도를 유지하는 곳도 없지 않다. 전문가들은 금융지주 회장은 계열사 간 시너지를 극대화하는 방향으로 큰 그림을 그리고 은행장은 은행 자체 수익을 확대하는 데만 전념하는 권한으로 명확히 구분해주는 게 좋다는 지적이다. 하지만 말처럼 쉽지 않은 게 문제다.

전직 금융관료는 “임원후보추천위 등 금융회사 지배구조 모범규준 등을 마련해 시행하고 있지만 100% 옳고 그른 CEO 승계프로그램은 없다”며 “지배구조는 제도의 문제라기보다 사람과 관행의 문제로 만능의 해법을 기대하기는 어렵다”고 말했다.