충청북도 청주시 오송읍에 있는 A슈퍼마켓은 약국에서만 살 수 있는 소염진통제·종합감기약을 판매한다. 편의점에서 팔 수 없는 약들이다. 이 슈퍼마켓은 식품의약품안전처와 불과 10여분 거리에 있다. 식약처를 코앞에 두고 불법이지만 약을 판매한 데는 늦은 시간에 약을 사는 수요가 그만큼 높기 때문이다.

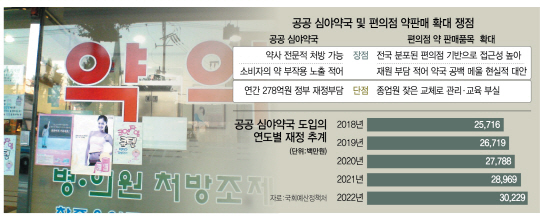

심야 시간이나 공휴일에 약을 쉽게 구입할 수 있어야 한다는 목소리가 높다. 약국이 문을 열 때까지 밤새 통증을 참아야 하는 불편을 해소해야 한다는 이유에서다. 대안으로는 공공 심야약국 도입이나 편의점의 판매 약품 확대가 꼽힌다. 하지만 연 최대 250억원이 넘는 예산 문제나 약국의 수입감소, 판매자 비전문성 등을 우려한 약사계의 반발로 진척을 보지 못하고 있다.

14일 국회와 업계에 따르면 최근 공공 심야약국 도입을 골자로 하는 ‘약사법 개정안(정춘숙 더불어민주당 의원 대표발의)’이 발의됐다. 개정안은 대부분의 약국이 문을 닫는 오후10시 이후와 새벽 시간대 및 공휴일에 운영하는 공공 심야약국을 시·군·구별로 1개씩 지정해 정부에서 지원하는 것이 골자다. 그동안 대한약사회에서도 주장해온 내용이다. 전문성을 갖춘 약사의 처방에 따라 안전하게 약을 복용하도록 하기 위해서는 심야약국에 대한 정부의 지원이 필요하다는 것이 약사들의 주장이다.

현재 심야 시간대에 다양한 약을 찾는 수요가 높다. 지난 2010년부터 경기도 부천시에서 24시간 약국을 운영하는 김유곤 약사는 “처음 24시간 약국을 운영하기 전에는 손님들이 상비약을 주로 찾을 것으로 예상했다”면서 “막상 운영해보니 손님들이 근육통·치통 관련 약부터 피부 알레르기 치료제까지 다양한 약을 심야에 찾는 것을 보고 놀랐다”고 말했다.

다만 공공 심야약국 도입의 가장 큰 장애물은 재원이다. 국회 예산정책처는 정부가 공휴일 운영 약국에 월 55만원, 심야 시간 운영 약국에 시간당 3만원씩 지원할 때 도입 첫해에만 연간 약 257억원이 필요하다고 추정했다. 해마다 인건비가 상승하는 점을 반영하면 5년간 연평균 278억8,400만원이다. 대한약사회는 심야 3시간만 운영하는 모델부터 24시간 운영하는 모델 등으로 다양화해 연간 74억원에서 최대 123억원의 비용이 발생한다고 집계했다.

이 같은 비용 부담을 고려해 아예 편의점에서 판매할 수 있는 안전상비약 품목을 확대하자는 주장에도 힘이 실린다. 현재 편의점에서 판매하는 상비약은 감기약·소화제·해열진통제·파스 등 일반의약품 13종이다. 24시간 운영하는 편의점에서 더 많은 약을 판매할 경우 소비자들의 접근성은 높아진다.

2012년 약사법을 개정해 편의점에서도 일반의약품을 판매할 수 있도록 처음 허용했다. 현행 약사법에는 일반의약품 중 성분과 부작용, 함량, 제형, 인지도, 구매 편의성 등을 고려해 편의점에서 판매 가능한 약품을 선정하도록 규정하고 있다.

하지만 편의점 판매 약품 확대에 대해서는 약사 업계가 반발하고 있다. 판매 종업원들의 전문성 부족과 약국의 수익 악화 우려가 주원인이다. 실제로 편의점 약품 판매(공급량)는 도입 첫해 194만개에서 2015년 기준 1,708만개로 늘었다. 서울시내에서 약국을 운영하는 한 약사는 “편의점의 경우 주로 아르바이트생을 고용하는데 판매 약품이 늘어난다는 것은 그만큼 소비자가 약 부작용에 노출할 위험성도 높아지는 것을 의미한다”며 “약국 매출에도 악영향이 불가피할 것”이라고 말했다.

공공 심야약국 도입에 재원 부담을 들어 난색을 나타냈던 보건복지부는 올해 편의점에서 판매 가능한 의약품목을 조정하기 위해 안전상비의약품 지정심의위원회 회의를 세 차례 열었다. 그러나 애초 6월까지 결론을 내리겠다는 계획과 달리 업계 반발 등 때문에 아직 대안을 내놓지 못하고 있다. 보건복지부 관계자는 “소비자들이 밤늦은 시간이나 휴일에 문 연 약국을 찾아 헤매는 일이 없도록 하는 정책이 필요한 것에는 적극 공감한다”며 “다음달 이와 관련한 추가 회의를 열고 최대한 이른 시기에 결론을 낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.