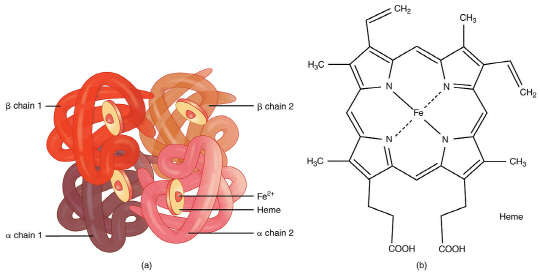

피는 왜 빨간색일까. 피의 가장 큰 임무는 뇌부터 발가락 끝까지 산소를 공급하는 일이다. 그리고 산소를 공급하는 단백질이 도넛 모양의 헤모글로빈(hemoglobin)이고, 이 헤모글로빈의 중앙에 바로 철이 들어있다. 철은 안정된 상태를 유지하기 위해 산소와 결합하려 하는데, 이 결합한 상태가 흔히 우리가 말하는 ‘녹슨 철’인 빨간색 산화철이다. 결국 피가 빨간 이유는 핏속에 ‘녹슨 철’이 잔뜩 들어있기 때문인 것이다. 국립중앙박물관 특별전 ‘쇠·철·강-철의 문화사’는 인간 그리고 인류의 피인 철이 움직인 세계사를 살핀다. 우주에서 온 운철부터 조선의 비격진천뢰 등 약 730점 문화재가 ‘철, 인류와 만나다’, ‘철, 권력을 낳다’, ‘철, 삶 속으로 들어오다’로 나눠 공개된다.

인류가 처음으로 만난 철은 하늘에서 떨어진 별똥별이었다. 운철(隕鐵)이라 부르는 우주에서 온 철은 지구에서 온 철과 달랐다. 지구에 있는 철은 안정된 상태를 유지하기 위해 산소와 결합한 산화철 소위 녹슨 상태로 존재하는 반면, 운철은 우주 속 무산소 상태에 있었던 만큼 힘든 제련을 거치지 않고도 원하는 도구로 만들 수 있었다. 인류는 이 운철을 연구하며 철에 대한 지식을 습득했고, 지구의 철광석을 철기로 만드는 방법을 터득하게 됐다. 이 이후 인류의 역사는 알다시피 철의 발전과 함께 진행된다. 철제 농기구의 발견으로 농경과 목축으로 대표되는 ‘신석기 혁명’이 시작됐고, 철의 기계식 대량 생산을 통해 현대사회의 시초가 된 ‘산업혁명’이 이뤄졌다. 인체의 혈액이, 인류의 혈액으로 바뀐 것이다.

철은 지각에 약 5% 함유된, 알루미늄 다음으로 흔한 금속이지만, 인류가 최초로 사용한 금속은 아니었다. 구리, 금, 은처럼 가공이 쉽지도 않았고, 오랫동안 그 형태를 유지하기도 쉽지 않았기 때문이다. 철은 그 어떤 금속보다 녹는점이 높아 추출하기 쉽지 않았기 때문에, 고대 사람들은 철을 금보다 더 귀한 금속인 ‘흑금’으로 부르기도 했다. 하지만 철의 대체재였던 구리나 금, 은은 쉽게 늘어나고 펴지는 성질 때문에, 단단한 생활용품이나 무기로 만들기 어려웠다. 또한 이 금속들은 매장량이 극히 적어 많은 사람들이 사용할 수도 없었다.

철은 기원전 2000년 무렵 아나톨리아(지금의 터키) 지역에 살았던 사람들이 처음으로 제련하기 시작했다. 이때의 제련은 철광석을 가열해 물렁물렁한 스펀지 형태의 쇠련철을 만드는 것이다. 권력자들은 열광했다. 운석에 내재하는 천상의 신성성과 광석에 내재하는 대지의 신성성을 결합한 결과물을 독점하길 원했다. 신라 황남대총에서 출토된 3,200점의 철기는 이를 보여주는 한 예다.

철은 두 얼굴을 지녔다. 철이 만들어낸 생산력 증가가 ‘성장’을 의미한다면, 권력을 지키기 위한 전쟁은 ‘파괴’를 상징했다. 전쟁 역시 집단 사이에는 갈등의 표출과 파괴의 상징이지만, 내적으로는 집단의 통합과 단결을 상징하는 양면성을 가지고 있다. 강한 창을 막기 위해, 더 강한 방패를 만들고 이 강한 방패를 뚫기 위해 더 강한 창을 만드는 모순(矛盾)이 발생한다. 내가 죽지 않고, 상대를 죽이기 위해 발전한 철의 역사는 종전 이후 인류의 삶을 더 윤택하게 만들었다. 가마솥, 철로 만든 불상인 철불을 넘어 현대 마천루를 상징하는 레일과 H형강까지 철의 모순은 현재진행형이다.

독일 통일을 이끈 명재상 오토 폰 비스마르크는 “시대의 큰 문제들은 말이나 다수결이 아닌 철과 피로만 해결된다”고 말했다. 철의 막강한 힘이 함축된 말이다. 4차 산업혁명이라는 역사의 전환기 속, 배기동 국립중앙박물관장은 “철은 역사의 전환기를 이끄는 동력”이라며 “우주선, 의료기기 등 다가올 미래에도 가장 중요할 금속인 철의 속살을 파헤쳤다”고 이번 전시를 소개했다. 11월26일까지