현대상선의 경영정상화에 ‘탈황설비’라는 폭풍이 다가오고 있다. 오는 2020년 배출가스 규제에 대응하려면 선박에 탈황설비를 갖춰야 하는데 총 설치 비용이 최대 7,000억원에 달해 해운업 재건에 차질을 빚을 수도 있다는 우려가 나온다.

27일 해운업계에 따르면 현대상선이 강화된 환경규제에 대응하기 위한 비용이 최대 7,000억원 규모에 달한다. 최근 유창근 현대상선 사장이 중국에서 열린 글로벌 해운·물류 콘퍼런스에서 “환경규제에 대응하기 위해 해운·항만·물류 업계가 상생해야 한다”고 강조한 것도 이 때문이다. 탈황설비인 ‘스크러버(SCRUBBER) 리스크’가 큰 부담이기 때문이다.

통상 선박에 사용되는 벙커C유는 저렴하지만 황산화물 함유량이 자동차 연료보다 최대 3,000배가량 많다. 이 때문에 지난해 10월 국제해사기구(IMO) 해양환경보호위원회(MEPC)가 2020년부터 선박에 사용되는 연료의 황 함유량 기준을 현행 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하기로 합의했다.

현재 벙커C유를 쓰는 선박 가운데 이 같은 규제에 부합하는 배는 거의 없다. 결국 액화천연가스(LNG)나 선박용경유(MGO)를 쓰는 선박을 새로 만들거나 기존 선박에 탈황설비인 스크러버를 달아야 한다. 문제는 어마어마한 비용이다. 탈황설비는 한 척당 평균 70억원 소요되고 배도 2달가량 운항하지 못한다.

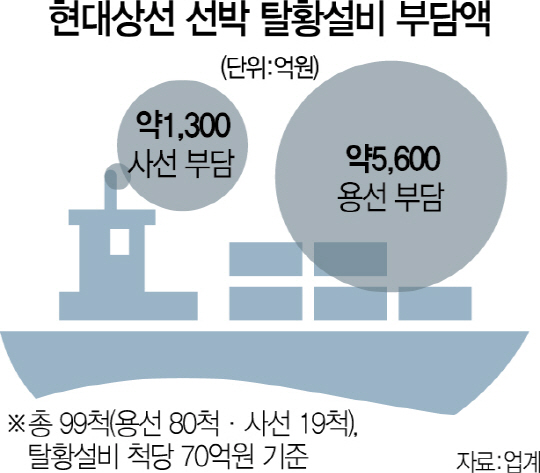

특히 유일한 국적선사인 현대상선으로서는 ‘스크러버 리스크’는 치명적이다. 운항하는 선박 99척 가운데 빌린 배(용선)만 80척이다. 현대상선이 소유한 선박(19척)은 스크러버를 자비로 설치한다 해도 빌린 배의 경우 누가 설치 비용을 내야 할지도 논란거리다. 현대상선 같은 선사 입장에서는 내 배도 아닌데 막대한 비용을 들여 설비를 설치한다는 게 이치에 맞지 않다는 입장이다. 특히 설치한 스크러버는 뗄 수 없다. 완전히 선주만 좋은 일 시켜준다는 얘기다. 현대상선이 용선한 배 80척에 모두 스크러버를 달면 비용만 5,600억원에 달한다. 반면 선주들은 배를 빌린 사람이 알아서 해야 할 일이라며 강 건너 불구경하는 모습이다.

특히 해외 선주들은 지난해 국책기관인 산업은행이 생존을 보장하는 조건으로 현대상선의 용선료를 2019년까지 인하해줬다며 난색을 표한다. 용선료를 깎아줬는데 추가로 설치비용까지 댈 수 없다는 것이다.

그럼에도 올해 2·4분기까지 9분기 연속 적자인 현대상선이 탈황설비 비용을 모두 부담하는 것은 불가능하다는 관측이다. 설상가상으로 정부의 해운업 경쟁력 강화방안에는 친환경 선박 건조(선박펀드·20억달러)만 정책자금을 지원한다. 친환경 설비는 제외다.

업계 관계자는 “글로벌 업계도 탈황설비 비용을 누가 부담해야 할지에 대한 합의가 없다”며 “IMO 사무총장이 한국인인 만큼 국제기구와 공조를 통해 합의점을 도출할 수 있도록 정부가 나서야 한다”고 말했다.