정부의 ‘탈석탄·탈원전’ 정책 추진에도 올해 액화천연가스(LNG) 발전소의 이용률이 지난해보다 더 낮아진 것으로 나타났다. 이용률이 떨어진 만큼 국내 LNG 발전소가 생산한 전력량도 심하게 감소했다. 반면 석탄화력발전소의 발전 비중은 전체 발전량의 절반에 이를 정도로 확대됐다.

10일 서울경제신문이 전력통계속보에 고시된 에너지원별 발전설비용량과 발전량 등의 자료를 분석한 결과 올해 9월까지 LNG 발전의 월평균 이용률은 36.5%로 집계돼 지난해(38.8%)보다 2.3%포인트 감소한 것으로 조사됐다. 발전원별 이용률은 해당 발전원의 전체 설비용량을 고려해 한 달 동안 최대한 생산할 수 있는 전력을 실제 발전량을 비교한 것이다. 예컨대 국내 LNG 발전의 총설비용량이 1만㎿(메가와트)라면 이를 24시간 돌렸을 때 한 달 동안 최대 7,440GWh(기가와트시)의 전기를 생산할 수 있다. 하지만 실제 LNG 발전소의 한 달 발전량이 3,000GWh라면 이용률은 40% 정도다. 결국 올해 월평균 이용률이 36.5%인 것은 발전소 10곳 중 6곳 이상이 발전기를 돌리지 않았다는 의미다.

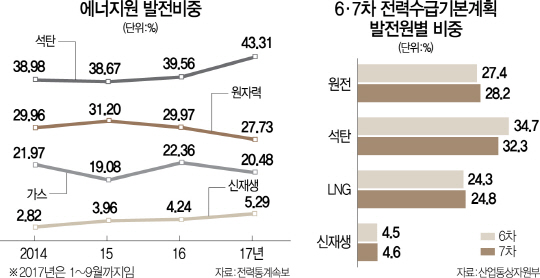

당연히 LNG 발전량도 크게 줄었다. 지난 9월 전체 발전량 중 LNG 발전 비중은 역대 최저인 16.7%였다. 이는 지난해 같은 달(22.2%)보다 5.5%포인트 줄어든 수치다. 9월까지 누적 발전량 역시 20.4%로 지난해(22.3%)보다 1.9%포인트 감소했다. 반면 올해 석탄발전은 이용률이 월평균 80%를 웃돌 정도로 쉼 없이 돌아갔다. 이 때문에 9월 석탄발전 비중은 역대 최고 수준인 46.6%까지 치솟았으며 9월까지 석탄발전량 비중도 43.3%로 지난해 같은 기간 38.9%보다 4.4%포인트 늘었다. 연말이 가까워져 올수록 석탄발전의 비중이 높아지는 상황을 고려하면 올해 말 국내 전체 발전량의 절반 이상을 석탄발전이 담당할 가능성도 높아졌다.

설비는 제대로 갖추고 있지만 발전소를 돌리지 못하는 것은 결국 정부의 전력 구매와 관련한 정책이 잘못됐기 때문이라는 지적이다. 정부는 2년마다 미래의 전력수요를 고려해 전력수급 기본계획을 짜고 여기에서 발전원별 비중을 정한다. 7차 전력수급 기본계획상 발전원별 비중은 2029년 원전 28.2%, 석탄 32.3%, LNG 24.8%, 신재생 4.6%, 집단에너지 5.8% 등으로 규정돼 있다. 하지만 이 비중은 발전량 비중이 아니라 설비용량 비중이다. 발전원별로 이만큼 설비를 마련하고 있어야 한다는 의미로 실제 발전은 발전단가가 낮은 에너지원부터 사들이는 경제급전 원칙에 따라 운영되고 있다. 정부 계획상 LNG는 25%에 가까운 설비를 준비해놓아야 하지만 전력이 필요할 때 단가가 싼 원전과 석탄발전소를 먼저 돌려 필요한 수요를 맞추고 있다. 전력 수요가 확 늘지 않으면 LNG 발전기는 돌릴 기회조차 잡지 못하는 셈이다.

업계에서는 정부의 이 같은 정책 기준 때문에 민간 발전사들이 고사 위기에 처했다고 비판하고 있다. 정부가 세워놓은 발전원별 비중을 만족시키기 위해 민간의 발전사업 참여를 독려해놓고 정작 전기가 남아돌기 시작하자 LNG 발전소의 전기는 사지 않고 있기 때문이다. 문제는 이런 설비용량과 실제 발전량의 불균형이 더 심해질 것이라는 점이다. 내년부터 2022년까지 5.6GW 규모의 원전과 5.2GW 규모의 석탄발전소가 새로 건설될 예정이기 때문이다. 현재의 경제급전 원칙이 유지되면 실제 필요한 전기는 원전과 석탄발전으로 대부분 충당하게 될 것이라는 위기감이 민간발전업계에서 고조되고 있다.

이 때문에 업계에서는 원료비를 핵심 기준으로 삼을 게 아니라 환경비용과 사회비용을 모두 포함해 급전 순서를 정하도록 개선하고 아울러 설비용량뿐만 아니라 실제 발전량이 포함된 기준으로 발전 비중을 정하는 방식으로 정책이 바뀌어야 한다고 주장한다. 발전업계 관계자는 “정부가 국가 전체 전력수급을 계획할 때는 에너지원별 발전량은 고려하지 않고 설비중심으로만 수립하다 보니 전력수급 계획의 실효성이 떨어지고 있다”며 “현재 제도를 획기적으로 바꾸지 않으면 LNG와 신재생에너지를 늘리겠다는 현 정부 정책은 공염불이 될 수밖에 없다”고 말했다.