한국은행이 ‘자신 있게’ 기준금리를 6년5개월 만에 올렸지만 물가 앞에서는 속내가 불편하다. 올해 3%대 성장이 확실한데도 물가는 좀처럼 탄력을 받지 못하고 있어서다. 저성장과 저물가에 대응하기 위해 풀어놨던 돈줄을 더 조일 만큼 경기 회복세가 탄탄한 것인지 판단하기 어렵다. 국제유가가 배럴당 30달러 안팎일 때는 낮은 유가 때문이라는 변명을 할 수 있었지만 지금은 유가가 60달러 안팎에 이른다.

가계부채와 집값을 잡기 위해 금리를 올렸지만 원화 강세, 낮은 임금상승률 등 물가 하락 압력이 강해 한은으로서는 난감한 상황에 빠졌다. 한은이 지난달 30일 금리 인상을 단행하면서도 “통화정책의 완화 기조를 유지해나갈 것”이라고 강조한 배경 한편에는 낮은 물가가 자리한다.

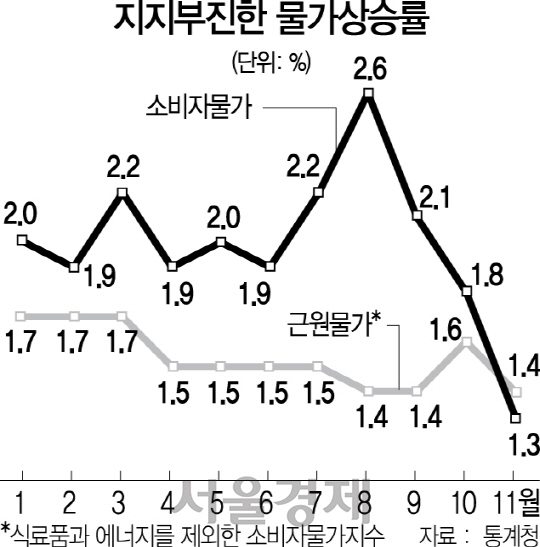

1일 통계청이 내놓은 지난 11월 소비자물가지수 상승률은 지난해 같은 기간 대비 1.3%에 그쳤다. 올해 최저치다. 분기 경제성장률이 7년여 만에 최고치인 3.8%(전년 동기 대비)였던 7~9월에도 식료품과 에너지를 제외한 근원물가지수 상승률은 1.4~1.5%에 불과했다. 밥상물가 급등으로 국민들이 체감하는 물가는 높았지만 가계와 기업의 수요 증가에 따른 물가 상승 압력은 여전히 낮다는 뜻이다.

경기 회복에도 지지부진한 물가 상승률은 세계 주요국 중앙은행들에도 난제다. 글로벌 금융위기 이후 금리를 제로 수준으로 낮추고 돈을 풀면서 가계와 기업의 수요를 한껏 자극했지만 수요 증가의 결과인 물가 상승은 나타나지 않고 있다. 이제 막대한 유동성을 거둬들여야 할 시점이지만 물가는 요지부동이다. 긴축에 나선 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 재닛 옐런 의장이 “올해의 낮은 물가 상승률은 수수께끼(미스터리)”라고 말할 정도다.

특히 우리나라는 다른 나라들과 달리 경제 회복의 결정적 지표인 고용 상황과 실질임금 상승률이 여전히 부진하다는 게 가장 큰 문제다. 우리나라의 실질임금 상승률은 올해 들어 8월까지 0.3%에 불과했다. 미국과 유로 지역의 실질임금 상승률이 각각 0.7%, 1.2%라는 점을 고려하면 지나치게 낮다. 미국 연준이 낮은 임금상승률에 골머리를 앓는 건 완전고용에 가까울 만큼 실업률이 떨어져도 임금은 오르지 않기 때문이지만 한국은 그런 상황도 아니다. 지난해 평균 3.7%였던 실업률은 올해 상반기 3.8%로 소폭 올랐다. 9월 이후 소폭 나아지는 듯했지만 10월중 취업자수 증가폭은 전달에 비해 다시 줄었다.

이와 관련해 최기산 한은 미국유럽경제팀 과장은 9월 보고서에서 “경기 회복에 따른 고용 증가→임금 상승→가계소득 증가→소비 개선으로 이어지는 ‘선순환’ 고리를 기대하기 어렵다”고 밝히기도 했다. 아직 물가와 임금 상승률이 낮고 고용 상황도 나쁜 우리 경제 여건을 볼 때 한은으로서는 섣불리 추가 금리 인상에 나서면 내수에 찬물을 끼얹어 경기를 끌어내릴 수 있다는 딜레마에 빠져 있다는 평가가 나오는 이유다.