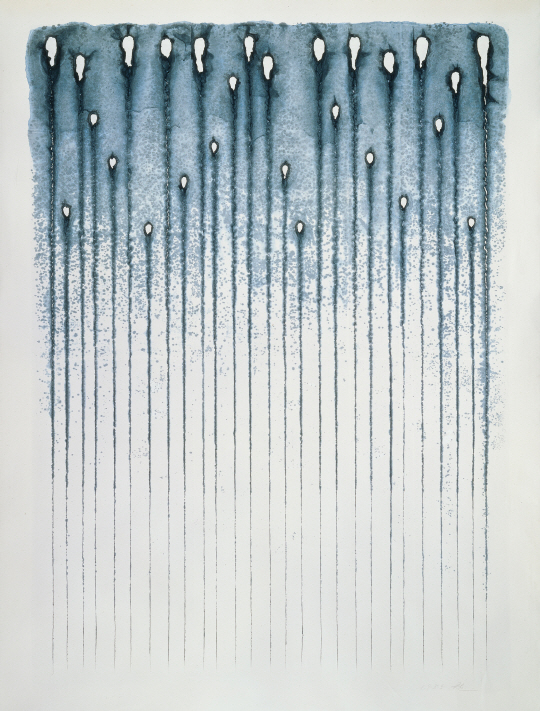

간밤에 눈이 내렸다던가. 사는 동네에 따라 눈이기도 했고 진눈깨비였을 수 있고, 남쪽이라면 비가 내리다 말았을 수도 있겠다. 이도저도 떨어지지 않은 고요한 밤이었다면 추녀 끝에 달랑거리던 물방울이 엮은 고드름이라고 해보련다. 눈이 내리면 꺼내보리라 벼르고 벼르던 권영우(1926~2013)의 1985년 작 ‘무제’이다.

어슴푸레한 겨울밤 갓 내리기 시작한 눈송이처럼 경건하다. 푸른 물감이 스민 화선지 사이로 클로드 아실 드뷔시(1862~1918)의 ‘베르거마스크 모음곡’, 그 중에서도 ‘달빛’의 선율이 배어 나오는 듯하다. 은은함 때문만은 아니다. 피아노 건반 하나하나를 누르듯, 지긋이 뚫린 구멍에서 미세한 떨림이 균열 되어 번져가고 물감이 따라 퍼져간다. 순리를 따르는 음률에는 격정도 과장도 없지만 신비로운 분위기를 이룬다. 권영우의 그림도 마찬가지다. 피아니스트가 건반 한두 개 짚어놓고 청중의 숨결까지 다음 소리에 담으려 잠시 기다리는 것처럼, 화가는 물감을 떨어뜨린 후 그것이 절로 퍼져나가 우연의 효과를 그리기까지 숨죽여 기다린다. 푸른 물감에 먹을 섞어 검푸른 색을 띠는 그 갈라진 자리는, 파괴된 균열이 아니라 새싹과 꽃눈이 터져 나오는 길이다. 달빛 아래로 느리고 나직이 거닐던 고양이가 앞발로 긁어놓았을 법한 그곳에서 말이다.

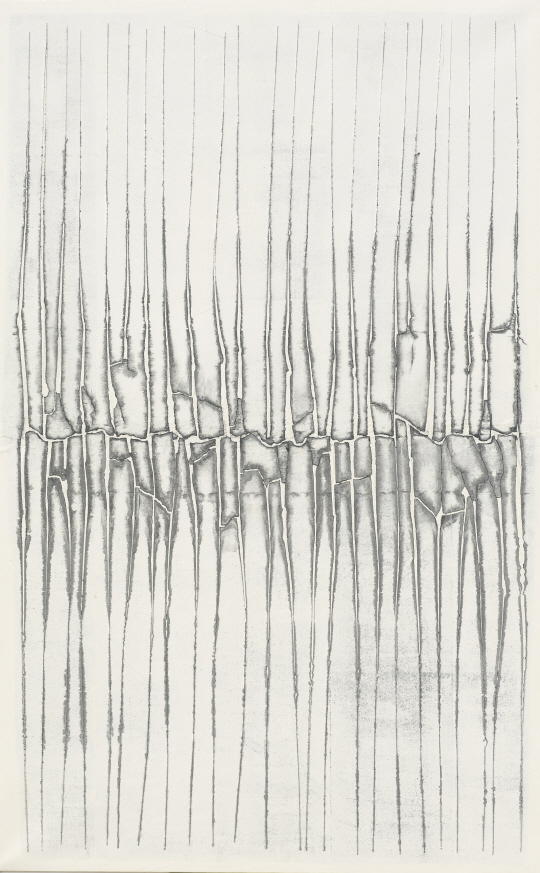

권영우 작가는 한지를 발라 바탕을 만든 다음 또 한지를 바르고 또 덧바르는 식으로 여러 장 겹쳐 다진 후 얇은 칼로 그어 내린다. 캔버스에 칼집을 내거나 구멍을 내는 등의 방식은 이탈리아의 조각가 루치오 폰타나(1899~1968)를 떠올리게도 한다. 그러나 알을 깨고 나오는 것 만큼이나 적극적인 폰타나의 칼질이 평면에서 공간을 창조하려는 시도라면, 권영우의 칼집은 종이를 찢어 열어준 ‘숨통’이며 물감이 스스로 움직여 갈 수 있는 길을 내 주는 행위다.

이 칼자국 때문에 먹과 과슈를 섞은 반투명의 청회색 물감은 종이 뒷면에 칠한 것인데도 앞면까지 색이 번져 나온다. 예리한 칼날이 그린 선을 따라 틈을 파고 들어간 물감이 화면의 표면에 다양한 운율의 파문을 일으킨다. 폰타나의 초록 빨강 등 원색이 자신의 존재를 화려하게 뽐내는 것과 달리 권영우의 색채는 여백 속에 녹아드는 중성적 색감이라는 점 또한 대비를 이룬다.

권영우의 작품을 두고 이런저런 감상 펼치기를 멈추고, 일제치하이던 1926년에 함경남도 이원에서 태어나 그림 재주를 살려 (일제 강점기의 여느 예술지망생들처럼) 일본 유학을 생각했으나 태평양전쟁으로 꿈을 접고 영화사에 취직했던 그의 어린 시절을 생각한다면. 혹은 1946년 한국 최초로 미술대학을 설립한 서울대의 동양화과 1기로 입학해 졸업작품전을 준비하던 중 6·25전쟁이 발발하고, 학교가 문을 닫은 동안 종군화가단으로 전쟁을 누볐던 그의 젊은 날들을 되짚는다면. 달빛 아래 눈과 빗방울과 고드름을 상상하게 한 그의 1985년작 ‘무제’를 두고 높이 쏘아 올린 미사일이나 주변을 비추는 조명탄, 폭죽을 연상할 지도 모른다. 작가는 “그저 그러고 싶으니까”라며 말수 적은 입을 닫았지만 전쟁의 상흔을 핏속에 품은 채 소리 내 울어보지 못한 세대였기에 작품 속 뚫린 구멍과 찢긴 종이를 두고 총구멍과 상처와 갈라진 조국을 이야기한들 누가 아니라고 하겠는가. 여러 겹으로 발라 탄탄하고 순수한 백색의 종이가 예리한 칼질로 나뉜 채 간신히 엉겨붙은 형상에서 눈감는 날까지 고향에 다시는 가보지 못한 이북 태생 작가의 향수도 느껴진다. 권영우가 평생을 보여준 갈라짐과 찢김의 미학, 바름과 겹침, 스밈과 배임의 미학은 우리네 근현대사의 큰 틀에서 다시 봐야 할 대목이기도 하다.

생전에 작가는 “내가 하는 일은 매일 종이 바르는 일”이라며 “찢고 뚫는 도구도 손가락뿐 아니라, 나무꼬챙이나 쇠붙이 같은 것으로 적당히 그때그때 만들어 쓴다. 누가 왜 그 맑고 하얀 종이를 찢느냐고 묻는다면…거울같이 맑고 고요한 수면보다는 소용돌이가 있고 물결치는 상황이 더 보고 싶다든지 하는 마음과 같다고 말할 수 있을는지. 오히려 지금 같아서는 그 맑고 고요한 수면에 빗방울이 억수같이 쏟아지는 광경이 보고 싶어진다”고 이야기했다. 여기에 덧붙여 “어떻게 보면 작가가 무엇을 했다기보다는 사람에게 ‘백지위임’을 한 것 같은 것이 될는지도 모른다”는 말로 수행자 같은 작가는 어찌봐야할지 몰라 머뭇거리는 감상자들에게 거장의 너그러움을 보여줬다.

본격 추상작업으로 넘어가기 전 청년기 권영우는 동양화 재료를 사용하되 전위적인 시도를 계속했다. 전통을 맹목적으로 받아들이기 보다는 현대적 감각을 어떻게 동양화에 적용할 것인지를 두고 고민했기에 고급 화선지 대신 허름한 종이를 쓴다거나 수채물감으로 동양화를 그려보고, 서양화 전공수업에 들어가 누드모델을 놓고 작업하는 등 범상치 않았다. 국립현대미술관이 소장한 1957년작 ‘폭격이 있은 후’는 전쟁에 대한 기억을 의도적으로 지우려 애쓰던 시기에, 그것도 먹을 사용한 한국화를 통해 전쟁을 다뤘다는 점이 참신했다. 용산역 기관차고 앞에 폭격으로 부서진 기차·유조탱크가 엿가락처럼 휘어진 철로 위에 나뒹구는 그림이다. 권영우가 화단의 주목을 받기 시작한 것은 이듬해 그려 국전(國展) 장관상을 받은 ‘바닷가의 환상’부터다. 살바도르 달리의 초현실주의 그림들을 떠올리게 하는 전위적인 그림이었다. 당시 그는 일상에서 소재를 찾아 변형해 표현하는 시도를 했는데 그 해 여름방학에 다녀온 대천해수욕장 풍경이 그림에 얹혔다. 조선에서부터 이어온 관념산수, 실경산수화와 전혀 다른 시도였다. 전통 한국화를 기반으로 실험을 거듭한 미술가 권영우의 작품에서 보수적인 19세기 프랑스 음악계에서 태어나 인상파 음악을 열어젖힌 드뷔시의 곡을 떠올린 것은 이 때문인 성 싶다.

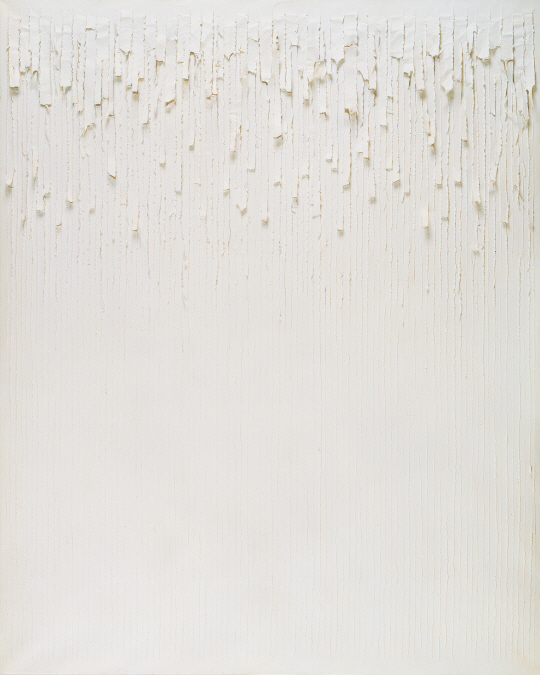

이후 작가는 지필묵(紙筆墨)에서 붓과 먹을 내려놓은 채 오로지 종이만으로 작업하기 시작한다. 1970년대 중반 작품인 ‘74-9’는 꼭 눈 쌓인 계단을 보는 듯하다. 조금 누런 듯한 황색의 띠는 권영우 자신이 비유했듯 “마치 농부가 종이 위에 밭갈이를 해놓은” 것 같다. 1980년 무렵의 하얀 작품들은 자그마한 요철이 만드는 부조 효과, 꼬챙이로 뚫은 눈송이 같은 그림, 칼로 도려낸 자리가 벗겨진 나무껍질을 생각하게 하는 등 자유자재의 변주로 펼쳐진다.

이 무렵 작가는 중앙대 교수 자리를 박차고 프랑스로 떠난다. 1979년부터 11년간 프랑스에 머무르며 국제적 조형감각을 인정받았고 1990년 호암미술관 회고전으로 화려한 귀국을 알렸다. 1998년에는 이례적으로 70대의 원로임에도 국립현대미술관 올해의 작가상을 받았다. 당시 전시장은 나뭇가지, 부채, 병, 번호판, 창틀, 못, 철사 등 일상의 사물들을 화판에 붙인 후 화선지로 덮은 작품들로 흡사 눈 덮인 겨울 풍경 같았다.

예술원 회원이던 작가가 타계한 2013년부터 그를 필두로 한 한국의 ‘단색화’가 세계적 재조명을 받으며 그의 이름이 다시 불리기 시작했다. ‘단색화’는 1970년대 한국 현대미술계의 주요한 경향 중 하나인 단색조의 회화를 가리키는데 색조보다는 수행에 가까운 반복적인 행위가 핵심으로 꼽힌다. 앞서 1975년 일본 됴쿄화랑에서 열린 ‘한국 5인의 작가, 다섯 가지 흰색’전이 이른바 ‘단색화’의 시초가 됐으니 권영우를 비롯한 박서보·서승원·이동엽·허황이 그 주인공이었다.

“하얀 종이를 앞에 놓고 벼루에 먹을 갈고 있노라면 시간이 흐른다. 유채 같으면 튜브에서 바로 짜서 쓰면 되지만 먹은 다 갈아질 때까지 지루함을 느끼게 된다. 그러나 이 먹을 가는 동안의 시간을 헛된 것으로만 여길 것이 아니라 하얀 종이 위에 펼쳐질 것에 대한 흥분을 가라앉히고 하얀 종이를 바라보며 명상하듯 화상을 가다듬는 시간으로 생각해야 한다.”

내리는 눈뿐 아니라 눈 녹은 자리까지 허투루 보이지 않는다.