“호주의 자동차 생산 비용은 아시아 주요국의 4배, 유럽과 비교해도 2배에 달합니다.”

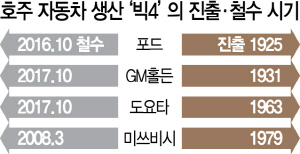

지난 2013년 5월 호주 자동차 생산 ‘빅3’ 업체 중 처음으로 생산중단을 발표했던 미국 포드자동차의 밥 그라이자오 호주법인 사장은 이 같은 이유와 함께 2016년 생산공장 철수 계획을 발표했다. 이후 도요타와 제너럴모터스(GM)가 줄줄이 철수 대열에 동참하면서 호주에서의 자동차 생산은 10월에 완전히 막을 내렸다. 대외여건이 날로 악화하는 와중에 임금인상 요구를 굽히지 않는 강성노조가 끌어올린 생산비용이 20세기 초반부터 90년간 이어져온 호주 자동차 제조업의 완전한 붕괴를 초래한 것이다. 5일부터 부분파업에 돌입한 현대자동차가 갈수록 파업 강도를 높이며 조업 차질을 빚는 가운데 한국이 고비용에 따른 경쟁력 상실로 생산 개시 90년 만에 자동차 생산의 불모지로 전락한 호주의 사례를 반면교사로 삼아야 한다는 지적이 제기됐다. 호주의 전철을 밟지 않으려면 노조가 기업 경영을 고려하지 않은 과도한 요구를 자제하고 정부도 단기적 친(親)노조 정책이 아닌 장기적 기술 개발을 지원해야 한다는 것이다.

호주는 △무역 자유화에 따른 세계 자동차 업계의 경쟁 격화 △호주 강성노조의 임금 인상 요구 △여론에 떠밀린 정부의 구조개혁 실패가 원인이 돼 미쓰비시·포드·도요타·GM 등 자동차 생산 4개 업체가 올 10월까지 모두 공장을 폐쇄한 바 있다.

김용근 한국자동차산업협회장은 “한국GM과 르노삼성은 언제든 해외에서 만든 차를 국내에 투입할 수 있고 먼 훗날 현대·기아차도 해외 공장에서 만든 차를 국내에 들여와 팔 수 있다”면서 “노사관계가 개선되지 않으면 호주의 전철을 밟는 것은 명약관화하다”고 단언했다.

/변재현·맹준호기자 humbleness@sedaily.com