정부의 사모펀드 진입 요건 완화책에 대한 시장의 우려가 높다. 가뜩이나 헤지펀드 운용사가 신규로 진입하며 적자 폭을 키우는 상황에서 자칫 ‘좀비’ 운용사를 늘릴 수 있다는 걱정이다. 양보다 질적 성장이 필요한 시점에 금융당국이 정부의 일자리 늘리기 정책에 호응하기 위해 무리수를 던졌다는 비판까지 나온다.

지난 13일 발표된 금융당국의 자산운용시장 발전방안에 따르면 한국형 헤지펀드라고 불리는 전문사모운용사의 최소자본금 요건이 20억원에서 10억원으로 낮아졌다. 2015년 최소자본금을 60억원에서 20억원으로 낮춘 지 2년 만에 또다시 문턱을 낮췄다.

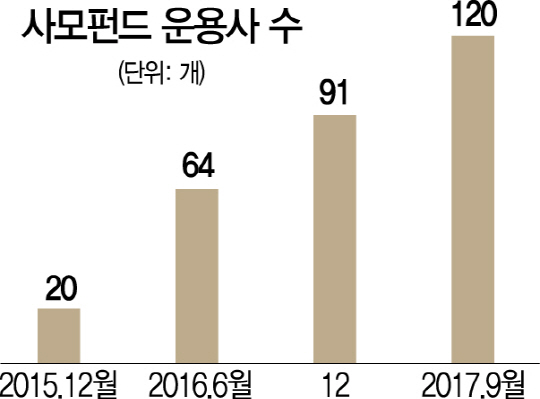

2015년 사모펀드운용사의 설립 요건을 완화하며 2011년 출범 이후 4년 동안 46개 설정에 그쳤던 헤지펀드는 올해만 400개가 신규로 생기며 설정펀드가 700개를 넘어섰다. 지난해 말 6조7,000억원가량의 설정액은 1년 새 13조원을 넘어설 것으로 예상된다. 20개였던 사모펀드운용사 역시 올해 9월 말 기준 120개로 100개가 새로 설립됐다.

하지만 규제완화가 양적 성장과 질적 성장을 동시에 달성하지는 못했다. 오히려 부작용이 우려되는 상황이다. 현재 120개 운용사 태반이 적자 상황이다. 사모펀드운용사 가운데 1,000억원 이상의 운용자산을 모집한 곳은 18곳에 불과하다. 500억원 미만인 운용사가 절반 이상이고 100억원도 모으지 못한 곳이 10곳에 이르다 보니 적자를 면할 수 없는 상황이다. 운용사 매각을 위해 대주주변경에 들어간 곳도 있다.

금융당국도 이런 상황을 인식해 퇴출 절차의 유예기간을 1년에서 6개월로, 위법 여부 판단을 연 1회에서 월 1회로 늘리는 등 감독을 강화했지만 현실적으로 한계에 부딪히고 있다. 한 사모펀드운용사 관계자는 “금융감독원 인력이 부족해 등록심사도 지연되는 상황에서 항시 감독은 사실상 손을 놓고 있다”며 “다른 부서 직원을 임시로 배치해 전문사모집합투자업 등록심사 태스크포스(TF)라는 이름으로 운용사 등록심사를 하고 있다”고 지적했다. 이 관계자는 “일자리 만들기 실적을 위해 현실을 무시한 규제 해소가 아닌지 고민해야 한다”고 지적했다.

한국형 헤지펀드의 급성장이 시장 왜곡현상을 일으킨다는 지적도 나온다. 사모펀드운용사 관계자는 “공모주를 편입시켜 운용하는 펀드가 늘어나면서 기관 수요예측 경쟁률이 높아져 공모가 왜곡현상이 발생하기 시작했다”고 말했다. 실제 자본금 규제가 풀리기 직전 해인 2014년 수요예측 참여 기관 수는 367개에서 규제완화 이후 2016년 500개로 급증했다. 그렇다 보니 공모가 대비 거래 첫 가격(시초가)은 해가 갈수록 떨어져 올해 평균 28% 가격 차이를 보이고 있다. 증권사 프라임브로커리지서비스(PBS) 관계자는 “영업직 20년 경력을 인정해 준법감시인으로 올려둔 경우도 있고 문서폐쇄기조차 두지 못할 정도로 열악한 곳이 많은 형편에 양적인 증가만 촉진해서는 안 된다”며 “헤지펀드 인큐베이터 역할을 하는 PBS의 지원책을 강화하는 등 헤지펀드의 질적 성장을 모색해야 할 시기”라고 강조했다.

/송종호·박호현기자 joist1894@sedaily.com