우리의 1인당 노동생산성은 5년 새 130만원 떨어졌다. 비율만 따지면 0.5%로 미미하지만 나아지기는커녕 후퇴했다는 점에서 심각하다는 평가도 있다. 업종경기도 좋지 않았지만 목소리만 높았지 실행으로 이끌어내지 못한 노동구조개혁도 하나의 요인이었다는 지적이 나오기 때문이다. 근로자들이 같은 시간 일해도 효율성은 더 떨어지는 생산·보상 체계의 모순과 대기업·정규직 중심의 강성노조가 빚어낸 고용 경직성이 만들어낸 상황이 맞물렸다는 분석도 있다.

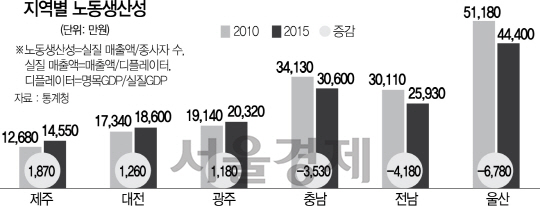

물론 17일 통계청이 발표한 ‘2015년 기준 경제총조사 결과로 본 지역별 사업체 현황 및 특성’ 자료를 보면 노동생산성 하락은 제조업 부진에서 비롯됐다. 울산에 이어 노동생산성이 가장 많이 감소한 지역은 전남으로 3억110만원에서 2억5,930만원으로 4,180만원 줄었다. 충남 역시 3억4,130만원에서 3억600만원으로 3,530만원 감소했는데 전기·가스·수도, 제조업, 금융·보험업 부진 때문으로 분석됐다.

같은 기간 제주는 노동생산성이 1,870만원 오르고 대전(1,260만원)과 광주(1,180만원)도 눈에 띄게 개선됐다. 1억2,680만원에서 1억4,550만원으로 오른 제주는 공공행정과 출판·영상·방송, 건설업 등이 호조를 보였고 대전은 전문·과학·기술, 공공행정, 광주는 부동산 임대와 전기·가스·수도, 건설업 등의 호조에 힘입어 생산성이 좋아졌다. 이들 지역은 전통적인 제조업보다는 서비스업이 강세를 보이는 도시들이다.

수도권의 노동생산성은 2010년 2억5,960만원에서 2015년 2억6,580만원으로 620만원 증가한 반면 비수도권은 2억3,190만원에서 2억2,240만원으로 950만원 감소한 것도 제조업 중심의 생산성 하락을 보여준다. 통계청은 “수도권의 모든 지역은 금융·보험과 도소매업 등이 호조를 보인 반면 비수도권지역은 제조업과 금융·보험업이 부진했다”고 설명했다.

그렇다고 노동생산성 하락을 업종경기 불황으로만 보는 것도 한계가 있다. 생산성본부(KPC)에 따르면 한국의 2015년 노동생산성 수준은 시간당 31.8달러다. 경제협력개발기구(OECD) 평균의 68.1%, 미국의 50.6%, 일본의 76.9%에 불과하다. 능력이나 직무보다는 △근속연수에 따라 임금이 책정되는 연공서열형 보상체계 △습관화된 장시간 근로 △대기업·정규직 중심의 강성노조가 만들어낸 노동시장 경직성 등이 생산성을 떨어뜨린 주된 요소로 꼽힌다. 이번 통계청 분석에서 보듯 한국 경제계의 고질병 중 하나인 생산성이 최근 5년 새 도리어 악화한 만큼 구조개혁이 시급하다는 목소리가 나온다.

박윤수 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “생산은 조정이 빠른 반면 노동투입(고용)은 조정이 느리다”며 “경제 주체들이 보다 생산적인 업무에 종사하도록 구조개혁에 나서야 한다”고 설명했다.

국제통화기금(IMF)이나 OECD 역시 최근 한국 관련 보고서에서 주요 과제로 노동시장 등 구조개혁을 지적할 정도로 노동생산성 향상은 당장 풀어야 할 숙제로 꼽고 있다.

한편 통계청이 종사자와 매출액을 토대로 노동생산성을 발표한 것은 이번이 처음이다. 노동생산성은 보통 KPC가 고용노동부와 통계청의 사업체·경제활동 조사를 바탕삼아 근로투입 시간과 부가가치 생산량을 조사해 측정한다. 정교함을 따지면 시간당 생산성을 파악할 수 있는 KPC 지표가 우위에 있지만 통계청 경제총조사는 상점·음식점 등 개별 사업체까지 살피는 ‘전수 조사’여서 또 다른 의미가 있다.