7일 오후 2시가 되자 서울 정동의 세실극장 로비에 사람들이 하나둘 모여들기 시작했다. 평소와는 달리 인파로 가득 찬 로비에선 왁자한 분위기가 연출됐다. 세실극장을 배경 삼아 삼삼오오 짝을 이뤄 기념사진을 찍는 이들도 여럿 눈에 띄었다. 개관 42년만에 문을 닫게 된 세실극장의 마지막 공연 ‘안네 프랑크’를 관람하기 위해 모여든 인파다. 평소 100명도 채우기 어렵던 공연장이 모처럼 200명 이상의 관객들로 가득 차자 극장 안에 감돌았던 싸늘한 기운은 온데간데없이 사라지고 관객들이 내뿜는 열기가 극장을 덥혔다.

세실극장은 대학로가 ‘연극의 메카’로 떠오르기 전인 1970~1980년대 우리나라 소극장 연극의 중심지 역할을 한 역사적 장소다. 1977~1980년에는 연극인회관으로 활용했고 1~5회 대한민국연극제(현 서울연극제)도 이곳에서 열렸다. 특히 건축가 김중업(1922~1988)의 대표작 중 하나로, 2013년 서울시는 세실극장을 서울미래유산으로 지정하기도 했다.

그러나 화려한 명패에도 고질적인 재정난을 해결할 방법은 없었다. 5년 전부터 극장을 운영해온 김민섭 세실극장장은 “1,300만원에 달하는 월세에 인건비와 각종 운영비만 해도 매월 2,000만원 이상의 비용이 드는데 매일 두 차례씩 365일 공연을 올려도 비용을 감당할 수 없었다”며 “지난해 여름 건물주인 성공회 측에 임대계약 종료 의사를 전달했다”고 말했다. 운영 중단 결정을 하기까지 김 극장장 역시 숱한 고민의 밤을 보냈다. 그는 “극장 운영을 맡게 된 당시만 해도 이렇게 역사적인 극장을 내가 책임지게 됐다는 사실만으로도 감격스러웠다”며 “10년은 제대로 해 볼 생각이었는데 뜻대로 되지 않았다”고 토로했다.

세실극장이 폐관 위기에 처했다는 소식이 알려지자 연극계에선 세실극장을 살려야 한다는 목소리가 터져 나왔다. 지난 연말에는 서울연극협회와 국제아동청소년연극협회(아시테지) 한국본부가 극장 운영을 이어가기 위해 건물주인 대한성공회와 협상에 나섰지만 역부족이었다. 월세 금액을 두고 합의점을 찾지 못한 탓이다.

한 시대를 풍미한 극장의 쓸쓸한 퇴장을 지켜볼 수밖에 없게 된 연극계의 바람은 이날 극장에 울려퍼진 ‘송가’를 ‘희망가’로 바꾸는 것이다. 공연장을 찾은 송형종 서울연극협회 회장은 “임대료 협상은 여전히 난항이지만 성공회 측에서 최근 서울시에 ‘극장 운영을 이어 가겠다’는 의사를 전한 것으로 알고 있다”며 “두 협회가 운영권을 따낼 경우 세실극장의 역사성을 이어가는 것은 물론 아동·청소년극 전용극장으로 특화해 활용도도 높일 수 있을 것”이라고 기대감을 나타냈다.

앞서 40여년간 세실극장은 수차례 폐관 위기 속에 기사회생했다. 1981년에는 재정난에 시달리던 극장 운영권을 극단 ‘마당’이 넘겨받으며 가까스로 폐관 위기를 넘겼고 1998년 IMF 사태 속에서도 하상길 극단 로뎀 대표가 제일화재의 후원을 끌어내며 극장을 살렸다.

김 극장장은 세실극장을 숱한 부침의 역사에서 건져낼 해법은 “공공극장 전환뿐”이라고 목소리를 높이고 있다. 그는 “세실극장은 극장 전용 건축물로 지어진 몇 안 되는 근현대 건축물로 서울시가 폐관 위기에서 살려낸 삼일로 창고극장 이상의 역사적·건축적 의미를 지닌 공간”이라며 “공공극장으로 전환해 대관료를 낮추고 양질의 공연을 꾸준히 선보인다면 다시 한 번 ‘한국 연극 1번지’로 도약할 수 있을 것”이라고 강조했다.

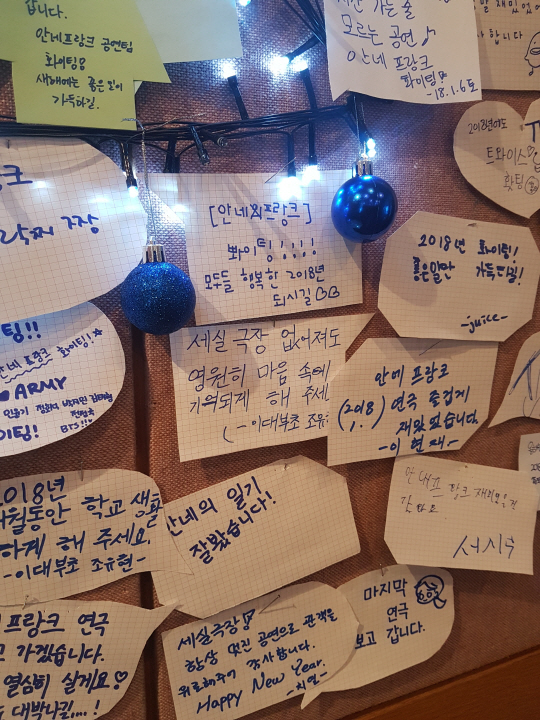

공연의 막이 내리고 배우들이 퇴장한 무대는 다시 밝아지지 않았다. 관객들의 기대와 달리 이날 공연장에는 폐관을 알리는 안내문구는커녕 조촐한 폐관식조차 없었다. ‘안네 프랑크’ 공연 개막을 기념, 로비 한편에 관객들이 새해 소망으로 남긴 쪽지들만이 극장의 마지막을 알렸다. 하얀 메모지에는 ‘세실 극장이 없어져도 영원히 마음 속에 기억하겠다’ ‘세실극장 계속돼야 해요‘ 등의 아쉬움이 담겨 있었다. 김 극장장은 “‘안네 프랑크’가 세실극장의 마지막 공연이 되게 할 생각은 추호도 없다”며 “세실극장이 수차례 위기를 딛고 살아남은 것처럼 이번 역시 해법을 찾을 것이라”며 웃었다.