신한은행이 지난해 12월 올렸던 주택담보대출 가산금리를 오는 12일 다시 원위치시키기로 했다. 은행의 자율적 결정이라고 하지만 금융당국의 압박에 백기를 든 모양새여서 일각에서는 정부가 시장의 가격결정에 과도하게 개입한다는 비판도 제기된다.

10일 금융권에 따르면 신한은행은 12일부터 코픽스(COFIX·자금조달비용지수) 기준 변동금리형 주담대와 금융채 5년물 기준 혼합형 주담대 가산금리를 0.05%포인트 낮출 계획이다. 지난해 12월22일 가산금리를 0.05%포인트 인상한 지 3주 만이다. 한국은행이 지난해 11월 말 기준금리를 0.25%포인트 올린 후 가산금리를 조정한 첫 사례여서 전반적인 대출금리 인상 기조로 이어질지 주목된 바 있다.

신한은행 고위 관계자는 “내부 협의를 거쳐 전산 작업이 마무리되면 12일부터 적용 가능할 것”이라며 “연초 가산금리 인하를 통해 대출 이자비용 부담을 줄여주려는 측면”이라고 말했다.

그럼에도 금융권에서는 결국 금융당국의 압박이 실질적인 원인이라고 해석한다. 당초 신한은행은 지난해 12월 예금금리를 0.1%~0.3%포인트 인상하면서 조달금리가 올라 가산금리도 소폭 조정했다고 설명했다. 은행의 대출금리는 시장금리를 토대로 정해지는 기준금리에다 은행이 업무원가·신용프리미엄·목표이익률 등을 고려해 자체적으로 산정한 가산금리를 더해 결정된다.

그러나 최흥식 금융감독원장은 “시장금리 따라서 대출금리를 올린다면 모르지만, 그것도 아닌데 수신금리가 올라서 올린다는 건 이상하다”고 지적하면서 금리 결정 여건과 시스템 등의 관련 절차를 살펴보도록 했다. 겉으로는 “당국이 금리 자체를 내려라 올려라 말할 수 없다”면서도 금융사 고유의 권한인 ‘금리’에 사실상 제동을 건 모양새다. 문재인 대통령이 이날 신년사에서 “금융권의 갑질과 부당대출 등 금융 적폐를 없애야 한다”고 밝힌 것과 궤를 같이하는 셈이다.

강경훈 동국대 경영학부 교수는 “한 곳에서 가산금리를 인상한 뒤 다른 은행에서도 눈치를 보다 따라가는 일종의 담합 같은 현상은 잘못된 것이지만 건건 마다 들여다보려는 당국의 태도 역시 문제가 있다”고 말했다.

과거 시중은행들이 금리 하락기에 가산금리를 올리거나 금리 상승기에 대출금리 인상을 빠르게 반영해 과한 이득을 취하는 그릇된 관행이 있었다고 하더라도 이 같은 시장개입은 지나치게 자율성을 침해한다는 비판이 나온다. 특히 주담대 금리는 지난해 11월 5%를 넘어서기도 했으나 당국의 가산금리 압박으로 다시 하락했다.

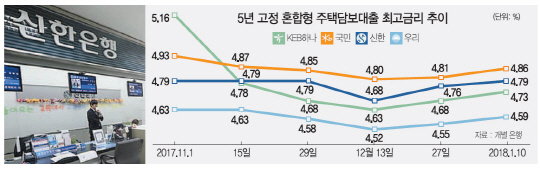

실제 이날 기준 신한은행의 신규취급액 기준 코픽스 연동 주담대는 3.17~4.48%, 잔액 기준 코픽스 연동 주담대는 2.96~4.27%, 금융채 5년물 기준 혼합형(고정형) 주담대는 3.68~4.79%다. 5년 고정형으로 봤을 때 최고금리가 두 달 전과 같은 수준이다. 5년 고정 혼합형 주담대 금리가 국민은행은 3.66~4.86%, 우리은행은 3.59~4.59%, KEB하나은행은 3.532~4.732% 등으로 머지않아 5%대를 목전에 뒀다. 그나마 당국 압박 여파로 상승폭이 제한된 상태다.

금융권 관계자는 “올해 미국과 한국의 금리상승 기조에 따라 시중금리 인상으로 이어질 텐데 번번이 가산금리를 조정하고 확인받으면 기업의 경영과 수익성은 아예 포기하라는 것 아니냐”면서 “오히려 시장금리 상승 기조에서 가산금리를 내리는 방법으로 대출금리 상승세를 억제할 것이라는 우려까지 나온다”고 말했다.