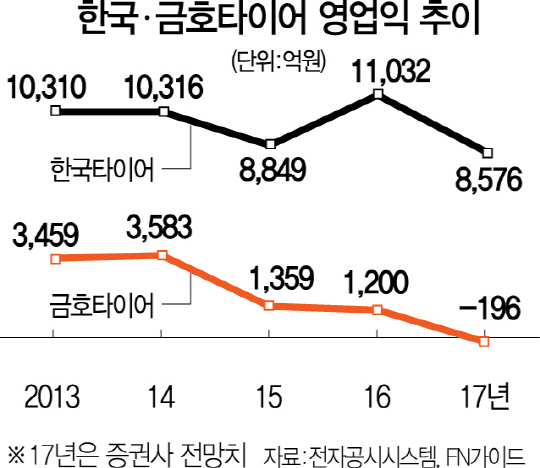

한국타이어(161390)와 금호타이어(073240)의 운명이 올해를 기점으로 완전히 갈리는 모습이다. 탄탄한 투자와 꾸준한 연구개발(R&D)로 사업 강화에 나선 한국타이어는 3세 경영까지 더해져 연초부터 질주하는 반면 반복되는 파업과 경영난에 주인까지 잃은 금호타이어는 2개월 연속 임금 체불 등 생존 위기에 몰렸다.

한국타이어는 지난 2002년만 해도 업계 2인자였다. 하지만 2003년 매출 1조6,769억원으로 1위였던 금호타이어(1조5,840억원)를 제쳤고 이후 상황이 달라졌다. 글로벌 타이어업계 순위도 2003년 한국타이어가 9위, 금호타이어가 11위에서 2007년 한국타이어는 7위까지 올랐다. 하지만 금호는 2015년부터 12위에 머물고 있다.

두 회사의 운명을 가른 결정적 계기는 투자였다는 게 전문가들의 중론이다. 금호는 2000년 초만 해도 ‘기술의 금호’로 불렸다. 국내 유일의 방산용 타이어를 만들고 고성능 타이어 엑스타를 유럽에 수출까지 했다. 하지만 이제 기술 챔피언 타이틀은 한국타이어에 넘겨준 상황이다. 최근 한국타이어가 승용뿐 아니라 상용 부문에서 신차용 타이어(OE) 수주 소식을 이어가는 것 역시 재투자 덕분이다. 상용타이어(TBR)는 승용보다 앞선 기술력이 필요하다. 승용보다 차량 무게가 더 나가고 상용차 운전자들은 생계 차원이다 보니 더 깐깐하기 때문이다.

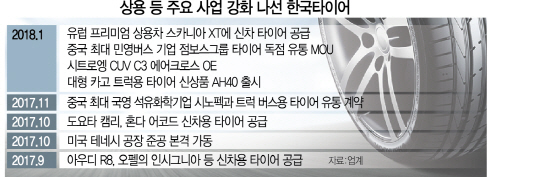

한국타이어는 이달 초 중국 최대 민영버스기업 점보그룹에 타이어 독점 공급 양해각서(MOU)를 맺었고 지난해 10월에는 중국 최대 국영 석유화학기업 시노펙과 트럭·버스용 타이어 유통 계약을 맺었다. 2014년 벤츠 트럭과 폭스바겐 만트럭에 이어 29일에는 유럽 프리미엄 상용차 스카니아의 대형 트렉터인 ‘XT’에 신차용 타이어를 공급한다고 밝혔다.

한국타이어의 승용 타이어 기술력은 이미 세계 최고 수준이다. 현대·기아뿐 아니라 폭스바겐·도요타·혼다·아우디·포르쉐 등 주요 브랜드에 타이어를 공급하고 있다. 반면 금호타이어의 상황은 암담하다. 지난해 7년 만에 겨울용 타이어 신제품 ‘윈터크래프트 WP72’를 선보였고 신차용 타이어 수주에 나서고 있지만 분위기는 좋지 않다.

금호타이어의 2016년 연구개발비는 937억원이다. 한국타이어의 타이어 부문 연구개발비(1,670억원)의 절반 수준이다. 반면 1인당 급여 총액은 매출이 10배 이상 많은 한국타이어(6,800만여원)보다 금호타이어(6,980만원)가 더 많다. 금호타이어 생산직은 매달 급여와 별도 상여금 800%(홀수달·설·추석 각각 100%), 수당 등을 받는다. 상여금은 기본급의 100%가 아닌 2개월 임금총액의 평균으로 다른 업체보다 많다.

양사의 격차는 노조 문화가 한몫했다. 한국타이어 노조는 창립 이후 56년간 단 한번도 파업하지 않았다. 경영진도 적극적 투자와 R&D 타이밍을 놓치지 않았다. 하지만 금호타이어 노조는 워크아웃 기간에도 자구안에 대한 노사동의서를 부정하며 2011년, 2012년, 2014년 파업했다. 또 2014년 12월 워크아웃 졸업 후에도 2015년 39일간의 장기 파업으로 회사를 어렵게 했다. 2009년부터 최근까지 금호타이어 노조의 파업 일수는 160일이 넘고 이로 인한 매출 손실액만 4,500억원에 달한다. 최근에도 자구안에 반대한다며 거리로 나와 40억원의 손실을 끼쳤다.

두 업체의 격차는 당분간 좁혀지기 어려워 보인다. 리더십의 차이가 결정적이다. 한국타이어는 이달 초 임원인사에서 3세 경영 체제를 구축했다. 조양래 회장의 장남인 조현식 부회장이 지주사인 한국타이어월드와이드(000240)의 단독 대표가 됐고 조 회장의 차남 조현범 사장은 한국타이어 대표를 맡고 있다. 오너 경영인에 힘이 실리면서 과감한 투자나 공격 경영의 기반을 닦았다는 평가다. 반면 금호타이어는 노조의 반대에 부딪히며 정상화에 어려움을 겪고 있다.

업계 전문가는 “금호타이어 노조가 작금의 심각한 상황을 인식해야 할 때”라고 지적했다.