올 초 미국 라스베이거스에서 열린 최대 가전 박람회 ‘CES 2018’에서 가장 주목받은 나라는 중국이었다. 참가한 기업만도 전체의 30%가 넘는 1,379개사. 그래서 C의 약자가 ‘electronics’가 아니라 ‘china’라는 말까지 나왔다. 한 전자업계 고위 임원은 “주력산업에 이어 4차 산업혁명에서마저도 중국에 멱살이 잡히게 됐다”며 “중국에 시달릴 생각을 하면 벌써 섬뜩하다”고 회고했다.

전문가들은 현실에 안주한 결과가 제조업의 미래 경쟁력을 갉아먹고 있다고 경고한다. 외환위기(IMF·1997년), 글로벌 금융위기(2008년), 유럽발 재정위기(2010년) 등을 거치며 기업의 재무건전성은 한결 나아졌지만 반대급부로 미래 투자에 등한한 결과가 제조업 붕괴로 나타나고 있다는 것이다. 윤창현 서울시립대 교수는 “정부가 성장을 주도했던 시절이 끝난 만큼 민간 기업들이 스스로 치고 나가야 하는데 글로벌 긴축, 정책 리스크 등으로 경제 여건이 불확실하다 보니 너무 움츠러들고 있다”고 꼬집었다.

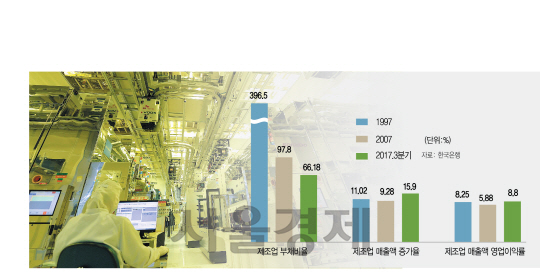

◇주력산업 망가지고 반도체만 비대=제조업의 미래가 암울하다는 것은 지표로 확인된다. 제조업 부채비율은 1997년 396.5%에서 지난해 3·4분기 66.18%까지 떨어졌다. 기업의 빚 갚는 능력은 몰라볼 정도로 개선된 셈이지만 성장성과 수익성 지표를 보면 얘기가 달라진다. 제조업의 매출액 증가율은 1997년 11.02%에서 2007년 9.28%, 2017년 3·4분기 15.9%로 외환위기 당시와 비교하면 조금 개선된 수준이다. 같은 기간 매출액 영업이익률도 8.25%→5.88%→8.8%로 도돌이표에 가깝다.

달리 보면 돈을 쌓아놓기만 했다는 얘기도 된다. 실제 30대 그룹 기업유보금은 지난 2015년 717조 2,467억원에서 1년 뒤 745조9,155억원으로 29조원가량 늘었다. 지난해 1·4분기 다시 700조원 아래로 떨어졌지만 이도 배당, 자사주 매입 등에 치중했기 때문이다. 그 결과는 주력업종 붕괴로 나타나고 있다. 이미 중국에 밀리고 있는 조선·철강 업종은 6월 지방선거와 맞물리며 구조조정마저 지연되고 있다. 이대로면 사실상 희망의 싹을 찾기 어려울 것이라는 비관론마저 고개를 든다. 세계 최대 시장인 미국과 중국에서 고전 중인 자동차는 전기차 등 미래 시장에서도 중국에 크게 밀리고 있다. 주원 현대경제연구원 연구실장은 “부채가 적정하게 있는 것이 미래 경영 차원에서는 더 바람직하다”며 “우리 기업들이 외환위기 이후 구조조정에 나서다 2001년 세계무역기구(WTO)에 가입한 중국 시장에 몰두하면서 산업구조와 기술력을 고도화하는 데 실패했다”고 지적했다.

◇반기업 정서 조장하는 정부도 책임=재계는 비용 증가 일변도의 노동정책, 지배구조 개선 요구 등으로 미래에 초점을 맞추기 버겁다고 말한다. 공정거래위원회가 주시하고 있는 지배구조 이슈의 경우 삼성전자·현대차 등 우리 경제를 이끌다시피 하는 기업이 다 골머리를 앓고 있다. 한 대기업의 최고경영자(CEO)는 “최저임금 인상, 정규직화 등으로 당장 살기 힘든 중소기업이 핀치로 내몰리고 있는 것도 문제지만 대기업에 비용이 많이 들어가는 지배구조 문제를 콩 볶듯 해결하라고 몰아 세워서야 되겠느냐”고 쓴소리했다.

산업정책에 대한 고언도 귀담아들을 필요가 있다. 주 연구실장은 “혁신·창조 등과 같은 거대담론을 말하기보다는 기존 제조업 강화를 통해 4차 산업혁명이 만개하도록 유인해야 한다”며 “AI(알파고), 증강현실(포켓몬) 등 너무 이슈 중심으로 정책 방향을 잡으면 오히려 마이너스가 된다”고 조언했다. 같은 연구원 이부형 실장도 “(정부가) 규제가 필요한 부분과 그렇지 않은 곳에 대한 가르마를 명확하게 타줘야 한다”며 “가령 블록체인 기술을 비트코인 투기라는 부작용 때문에 전부 규제하려 들면 사달이 나는 것과 같은 이치”라고 짚었다.

◇기업가 정신 살려야 도약 가능해=한 벤처 기업 CEO는 중국이 급부상한 이유를 봐야 한다고 말한다. 그는 “정부 주도의 경쟁력 강화 정책도 효율성이 높지만 중국인들의 왕성한 기업가 정신도 놓치지 말아야 한다”고 지적했다. 그는 “잃을 게 없을 때는 우리 기업들도 개척하는 심정으로 신시장을 팠다”며 “우리에게 그런 근성이 사라지고 있다”고 일갈했다. 재계의 다른 관계자는 “이명박 대통령 시절에는 금융위기를 극복한다고 정신 없었고 박근혜 대통령 시절에는 기업에 대한 사정 분위기, 관료들의 보신주의로 혁신 자체가 어려웠다”며 “경제 불확실성을 낮춰야 기업 투자도 활발해진다”고 말했다.

그런 맥락에서 먹거리 발굴은 시급한 과제다. 주 실장은 “기업 입장에서는 연구개발의 품질을 올리고 기업가치가 높은 기업에 대한 인수합병(M&A)에 나서야 한다”고 강조했다. 윤 교수는 “비즈니스 환경이 좋지 않으면 결국 기업들은 해외로 나가게 된다”며 “생산성 대비 비용을 낮추기 위한 노력을 병행해야 한다”고 말했다.