삼성전자와 애플·페이스북·구글. 스마트폰과 인터넷 시장을 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 대표 글로벌 정보기술(IT) 기업들이다. 하지만 인공지능(AI) 시대가 이들의 행보를 바꿔놓고 있다. 바로 뉴스 비즈니스다. AI는 기술력도 중요하지만 결국은 빅데이터 싸움이라는 점에서 뉴스 콘텐츠가 소비자들의 관심사항이나 성향을 파악하는 데 결정적 열쇠가 되기 때문이다. 소비자들 역시 기존의 PC나 스마트폰을 넘어 TV 등 가전을 비롯해 한층 다양한 기기를 통해 정보를 접할 수 있어 뉴스 콘텐츠 시장 판도에도 상당한 변화가 예상된다.

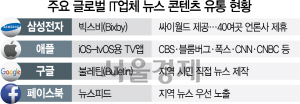

21일 업계에 따르면 IT 제조업계의 경우 글로벌 스마트폰 시장 1·2위를 다투는 삼성전자와 애플이 뉴스 비즈니스에 적극적으로 나서고 있다. 두 회사는 AI 시장 지배력을 높이기 위한 전략의 하나로 콘텐츠 공급력 확보에 힘을 쏟고 있다. 각각의 음성인식 AI 엔진인 빅스비(Bixby)와 시리(Siri)에 콘텐츠 경쟁력을 더해 단순한 ‘명령 실행’에 머물렀던 기능을 ‘유의미한 정보 제공’으로 확장한다는 취지다.

이를 위해 애플은 이달 초 자사 스마트기기와 TV용 운영체제(OS)인 iOS와 tvOS에서 라이브 뉴스를 시청할 수 있는 기능을 새로 선보였다. 지난해 11월 시작한 스포츠 경기 중계 서비스에서 확장된 형태로 CBS뉴스·CNN·폭스뉴스·CNBC·블룸버그 등 언론사 뉴스를 실시간으로 볼 수 있다. 시리를 이용해 서비스를 시작할 수 있다는 것도 장점이다. 단순히 “시리, CNN 켜줘”라고 명령하면 CNN 실시간 뉴스 화면을 보여주는 식이다. 나인투파이브맥 등 외신들은 “간단한 음성명령만으로 쉽게 여러 언론사 뉴스를 소비할 수 있어 큰 편리함을 준다”고 평가했다.

삼성전자는 이에 앞서 싸이월드와 손잡고 빅스비의 국내 뉴스 서비스 확대 및 개편을 본격적으로 준비하기 시작했다. 싸이월드가 언론사 40여곳으로부터 공급 받는 뉴스 콘텐츠를 빅스비에 올리는 방식이다. 그간 빅스비는 사용자가 페이스북 타임라인처럼 나열된 여러 뉴스를 스크롤하듯 흘려가며 볼 수 있는 플립보드 형식으로 뉴스를 제공해왔지만 뉴스 수도 부족할 뿐 아니라 보기에도 어색하다는 평가가 많았다.

IT 제조사들의 이런 노력의 배경에는 AI 시장 선점 효과뿐 아니라 개별 이용자들의 관심사나 행동 패턴에 대한 데이터를 축적하려는 의도가 깔려 있다. 뉴스 기사는 다른 콘텐츠에 비해 정치·경제·사회·문화·스포츠 등 다양한 분야에서 매일 일어나는 사건·사고와 분석이 폭넓게 담겨 있는 만큼 소비자들의 관심사나 성향을 파악하기에 적합하기 때문이다. IT 제조업계의 한 관계자는 “AI는 기술력도 중요하지만 결국 보유한 콘텐츠와 빅데이터의 싸움”이라며 “뉴스 콘텐츠는 소비자 성향이나 관심사는 물론 행동 패턴 등도 분석할 수 있어 소비자에게 최적화된 부가가치를 제공할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

페이스북과 구글은 뉴스 유통 정책 테마를 ‘지역’으로 잡았다. 페이스북은 가짜 뉴스 대신 가입자 친화적인 지역 뉴스를 우선 전달하기로 했고 구글은 시민 누구나 직접 자신이 살고 있는 지역 뉴스를 보도할 수 있도록 하는 서비스를 실험하고 있다.

페이스북이 말하는 지역 뉴스는 유력 언론사 대신 지방 매체들이 생산하는 콘텐츠를 우선 보여주는 식이다. 예컨대 미국 텍사스에서 접속한 페이스북 이용자는 뉴스피드에 뉴욕타임스·CNN 등 언론사 콘텐츠 대신 ‘댈러스 모닝뉴스’ 등 지역 소식이 더 자주 올라오게 된다. 이런 정책은 우선 미국 내에서 먼저 시행되고 점차 다른 국가로 확대될 것으로 전망된다.

구글은 이용자들이 직접 뉴스를 생산하도록 하고 있다. 지난달 26일부터 시작된 구글 ‘불레틴(Bulletin)’은 이용자가 앱을 통해 게시글·태그·사진·비디오 등을 기사화할 수 있도록 하고 있다. 미국 내슈빌·오클랜드 두 곳에서 시범 서비스를 시작해 점차 확대 적용한다는 방침이다. 페이스북·구글의 시도가 부작용을 양산할 수 있다는 우려도 곳곳에서 나온다. 시민이 뉴스 제작에 뛰어든다는 점에서 지역 언론사와의 갈등을 부추긴다거나 뉴스의 진위 논란, 가짜뉴스 확산 등이 일어날 수 있다는 것이다. 김성철 고려대 미디어학부 교수는 “IT 기업들은 뉴스 자체보다 트래픽을 유발하거나 다른 콘텐츠와 연결되는 과정 등 유통 주도권에 관심이 크다”며 “앞으로 뉴스 공급자들과의 건강한 관계 설정 등을 통해 정보생태계의 저변을 넓히고 제대로 구축하는 것이 필요하다”고 말했다.