서울시가 전국 최초로 ‘동(洞) 단위’로 개발전략을 짜는 ‘2030 서울생활권계획’을 4년만에 완성하고 본격 가동에 들어간다. 서울 전역을 5개 권역, 116개 지역 생활권으로 세분화 한 뒤 각 생활권 단위로 맞춤형 개발 전략을 시행함으로써 상대적으로 낙후됐던 동북권, 서남권의 업무·상업 기능을 강화해 지역 불균형을 해소하겠다는 계획이다.

서울시는 이 같은 내용을 담은 ‘2030 서울생활권계획’을 8일 정식 공고 후 시행한다고 7일 밝혔다. 지난 2013년 12월 생활권계획 수립 용역에 착수한 뒤 4년여 만이다.

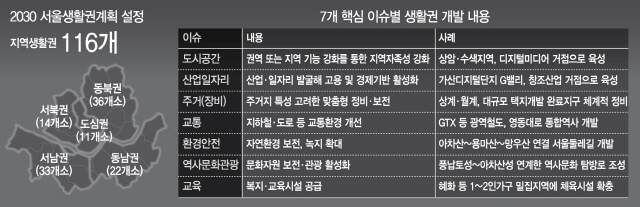

이 계획은 서울시가 2014년 수립한 최상위 법정 도시계획인 ‘2030 서울플랜’의 후속으로 마련됐다. 서울플랜이 서울을 3도심·7광역중심·12지역중심으로 나눈 광역계획이라면 생활권계획은 3~5개 행정동을 하나의 생활권으로 묶어 개발 계획을 짜는 동네 단위 계획이다. 이를 위해 서울시는 서울 전역을 △ 동남권(잠실·강남 일대) △ 동북권(창동·상계·청량리·왕십리) △ 서남권(영등포·여의도·가산·마곡) △ 서북권(상암·수색) △ 도심권 등 크게 5개 권역 생활권으로 구분한 뒤 이를 다시 116개 지역 생활권으로 나눴다.

116개 지역 생활권은 각각의 특성에 맞게 도시공간, 산업·일자리, 주거정비, 교통, 환경·안전, 역사·문화·관광, 복지·교육 등 7개 핵심 이슈에 따라 개발된다. 도시공간은 지역자족성을 강화하는 것으로 이 목표에 따라 서북권의 상암·수색 생활권은 디지털미디어 거점으로 육성된다. 수색복합역사와 경의선 상부부지를 활용해 영상·미디어와 관련 연구개발(R&D) 기능을 확충한다. 산업·일자리는 지역 고용 및 경제기반을 활성화하는 것으로 서남권의 가산디지털단지 G밸리는 도심형 산업, 패션·디자인, 제조업 등을 기반으로 한 창조산업 거점으로 육성된다. 신촌 일대는 대학과 연계한 청년창업 거점으로 키운다. 역사·문화·관광은 문화자원을 활용해 관광 활성화를 도모하는 것이며 이에 동남권은 풍납토성∼암사동 유적∼아차산성을 연계한 역사문화 탐방로를 조성할 계획이다.

서울시가 생활권 계획을 세운 것은 압축 성장 과정에서 발생한 지역간 불균형 문제를 해소할 필요가 있다고 판단해서다. 실제로 강남 등 동남권에는 병원이 9,422개(인구 1,000명 당 4.4개)가 있으나 강북 등 동북권에는 6,914개(인구 1,000명당 2.2개)에 그치는 등 동남권과 동북권간 일자리, 주거, 교육 등에 있어서 상당한 차이가 존재한다. 권기욱 서울시 도시계획국장은 “기존 도시기본계획이 대규모 개발·정비 또는 규제 관점에서 수립되다 보니 주민 삶과 동떨어진 측면이 많았다”며 “생활권계획은 지역주민의 참여를 통해 만들어지며 소외지역 없이 구석구석 개발이 추진돼 지역간 격차를 해소하고 균형성장을 실현하는 견인차가 될 것”이라고 말했다.

서울시는 또 균형 발전을 위해 2030년까지 상업지역 총 192만㎡를 새롭게 지정한다. 유보 물량을 제외한 신규 상업지 배분 물량 134만㎡ 의 70% 이상을 상대적으로 낙후됐던 동북권(59만㎡)과 서남권(40만㎡)에 배분한다. 또 서울 전역을 조사해 권역생활권, 지역생활권별로 부족한 생활서비스시설(장애인복지시설, 공원, 주차장, 도서관, 보유시설 등)을 확충할 예정이다.

이번 생활권 계획에 참여한 남진 서울시립대 도시공학과 교수는 “앞으로 서울시의 생활권계획을 참고로 삼는 지자체가 늘어날 것”이라며 “또 서울시 자치구의 도시개발계획 권한이 확대되는 시발점이 될 것”이라고 말했다.