글로벌 금융위기 이후인 지난 2009년부터 최근 7년 동안 늘어난 일자리의 절반은 숙박·음식업이나 도소매 같은 저임금 서비스업에서 나온 것으로 나타났다. 반면 금융과 정보서비스 등 고임금 일자리는 갈수록 줄고 있어 규제완화와 노동개혁이 시급하다는 지적이 제기된다.

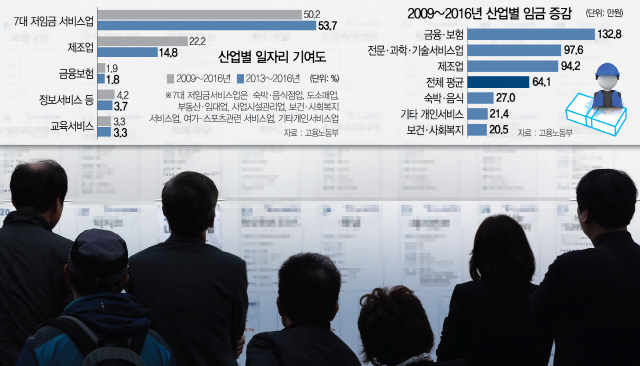

12일 서울경제신문이 2009년부터 2016년까지의 산업별 고용노동 통계를 분석한 결과 새로 만들어진 일자리 284만8,000개 가운데 142만8,000개(50.2%)가 7대 저임금 서비스업이었다.

저임금 서비스업은 △숙박·음식점업 △도소매업 △부동산·임대업 △사업시설관리업 △보건·사회복지서비스업 △여가·스포츠관련서비스업 △기타개인서비스업 등이다. 이들 업종은 통계청의 2016년 일자리 행정 통계상 업계 중위소득이 전체 평균에 못 미친다.

7년간의 일자리 증가폭을 보면 보건·사회복지서비스업이 46만6,000개로 가장 많이 늘었고 도소매업(33만9,000개), 경비원이 속한 사업시설관리업(32만5,000개) 등의 순이다.

저임금 서비스업이 전체 일자리에서 차지하는 비중은 증가세를 보이고 있다. 2013~2016년 기준 7대 저임금 서비스업의 신규 일자리 창출 기여도는 53.7%에 달한다.

고임금 일자리는 정체돼 있다. 2016년 기준 고용 규모가 10만명을 넘는 업종 가운데 임금이 가장 높은 금융보험업(547만7,000원)의 일자리는 1년간 5만3,000명 늘어나는 데 그쳤다. 인터넷·모바일뱅킹 확산에 따른 것이지만 금융사들이 신규 서비스나 먹거리를 발굴하지 못한 원인도 크다. 금융보험업의 일자리 창출 기여도는 1.9%에 불과하다. 전문·과학·기술서비스업과 정보서비스·출판·영상업, 교육서비스업도 일자리 기여도가 각각 9.1%, 4.2%, 3.3%였다.

국내 고용을 떠받치는 제조업 또한 일자리 증가세가 눈에 띄게 둔화되고 있다. 2013~2016년 신규 일자리의 14.8%를 책임졌던 제조업은 2015~2016년 비중이 5.6%로 떨어졌다.

이런 상황에서 업종별 임금 양극화는 더 심해지고 있다. 2009~2016년 국내 임금은 64만1,000원 올랐다. 그러나 7대 저임금 서비스업은 인상액이 평균의 절반에도 못 미친다. 보건·사회복지는 상승폭이 20만5,000원, 기타개인서비스는 21만4,000원이었다. 숙박음식업은 27만원 정도다. 같은 기간 고임금 업종인 금융보험업은 132만8,000원, 전문·과학·기술서비스업은 97만6,000원이나 뛰었다. 제조업도 94만2,000원이나 증가했다. 금융 같은 일부 서비스업은 신규 직원이 늘지 않는 상태에서 기존 직원들이 임금을 올려받고 인력공급이 많은 저임금 업종은 근로자들이 계속 낮은 급여에 시달리는 악순환이 반복되고 있는 셈이다.

전문가들은 노동개혁을 서둘러야 한다고 입을 모은다. 강인수 전 현대경제연구원장(현 숙명여대 교수)은 “우리나라는 금융·의료·교육 등 고부가가치서비스업의 경우 기득권의 진입장벽과 규제 등으로 일자리가 제대로 만들어지지 않고 있고 기술 혁신·융합을 통한 신서비스업 시장 개척도 더디다”며 “이런 문제는 예전부터 지적돼왔지만 정부가 구조개혁을 손 놓고 있다 보니 저임금 서비스업 일자리만 양산되는 것”이라고 말했다.

실제 2016년 기준 우리나라의 시간당 노동생산성은 33.1달러로 경제협력개발기구(OECD) 평균(47.0달러)보다 13.9달러나 낮다. 한국은행의 한 고위관계자는 “산업별 진입장벽 철폐와 균등하고 유연한 노동시장 조성, 교육·훈련 시스템 개편을 통한 고급 인재 육성 등 개혁이 시급하다”고 강조했다.