정부가 학령인구 감소에 대응해 교원 선발 규모를 오는 2030년까지 큰 폭으로 줄이기로 했다. 하지만 현실성이 떨어지는 임시방편에 불과하다는 지적이 뒤따르고 있다. 이번 정부에서 줄이는 폭은 크지 않고 다음 정권에서 떠맡아야 할 감축 폭은 지나치게 커 ‘책임 떠넘기기’라는 비판이 거세다.

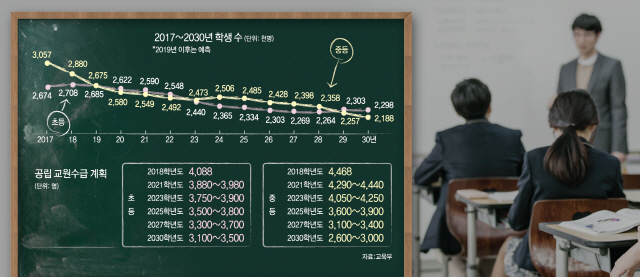

교육부가 30일 중장기 교원 수급 대책을 발표한 가장 큰 이유는 학령인구 감소다. 올해 271만명인 초등학생 숫자는 지속적으로 줄어 2022년 255만명, 2030년 230만명으로 올해보다 최대 15%(41만명) 줄어든다. 중등은 사정이 더 심각해 올해 288만명에서 2030년 219만명으로 24%(69만명) 줄어들 것으로 예측되고 있다.

하지만 지속적인 감소 폭을 보이는 학생 수에 비해 정부의 교원 선발인원 감축 폭은 들쭉날쭉하다. 정부는 현 정부 임기 내인 2022년(2023학년도)까지는 교·사대 재학생 및 수험생들의 혼란을 우려해 감소 폭을 최소한으로 유지한다는 계획이다. 올해 치러질 2019학년도 초등교원 임용시험에서는 최소 3,940명에서 최대 4,040명을 선발할 예정이다. 지난해와 비슷한 수준이다.

초등교원은 지난해 4,088명에서 2023학년도 3,750~3,900명으로, 중등교원은 같은 기간 4,468명에서 4,050~4,250명으로 각각 줄어든다. 중간치로 보면 초등 6.4%, 중등 7.1%가량 줄어드는 셈이다. 하지만 계획이 마무리되는 2030학년도에는 초등 3,100~3,500명, 중등 2,600~3,000명으로 감소 폭이 대폭 커진다. 2023학년도와 비교하면 초등 20.5%(800명), 중등 최대 38.8%(1,650명)가 줄어드는 셈이다.

‘임용대란’이 현실화할 경우 수험생과 교원단체 등의 거센 반발을 우려해 현 정부 임기 내에서는 감축 규모를 최소화하고 다음 정권에 숙제를 떠넘긴 셈이다. 교육부는 “지난해 초등 임용대란과 같은 혼란을 방지하고 교·사대생 등 예비교원들에게 예측 가능한 미래를 제시하기 위해 폭과 속도를 점진적으로 조절했다”고 설명했다. 하지만 현 정권에서 세운 중장기 계획을 다음 정권에서도 그대로 추진할 것이라는 보장은 없다. 정권이 바뀌면 아예 계획 자체가 사라져 버릴 가능성이 있는데다 정권이 연장돼도 새 정부에는 부담을 지우는 꼴이다. 결국 실현 가능성이 낮은 중장기 최종 목표를 현재의 성과인 것처럼 내세웠다는 비판을 면하기 어려울 것으로 보인다.

이러한 ‘꼼수’를 읽었는지 정작 교원 증원을 요구해온 교원단체는 정부의 감원 방침에 환영의 뜻을 내비쳤다. 한국교원단체총연합회는 “해마다 되풀이되는 교원 수급 난맥상을 해결하려면 국가 차원 중장기 계획이 필요하다고 그간 줄기차게 주장해왔다”며 “이번 계획을 환영한다”고 밝혔다. 교총의 한 관계자는 “이번에 산출에서 제외된 비교과 교원 등을 감안하면 사실상 교원 증원이라고 해석할 여지도 있다”고 말했다.

교사 1인당 학생 숫자를 임기 내 ‘경제협력개발기구(OECD) 평균’에 맞추겠다는 목표도 학생 수 감소를 감안하면 자연스러운 결과인데 이를 정부의 계획에 따른 성과인 것처럼 주장하는 것도 문제가 있다는 지적도 나온다. 교사당 학생 수는 정부가 감축 인원 최소화를 유지하는 2023학년도에 초등(14.7명), 중등(11.0명) 모두 최소를 기록하지만 이후 교원 수급을 크게 줄이면서 다시 늘어나게 된다. 정부가 임기 내 교원은 덜 줄이면서 OECD 평균을 맞춰 성과만 독식하는 꼴이다. 전국교직원노동조합는 “학령인구 감소로 자연스럽게 얻어지는 결과를 정부가 노력해서 얻어낸 것처럼 포장했다”며 “수업 혁신을 포기한 역대 최악의 교원 수급 정책”이라고 비판했다.