한국의 첫 대규모 해외자원개발 사업 ‘암바토비 프로젝트’는 지난 10여년간 천당과 지옥을 오갔습니다.

2006년 사업을 시작할 때만 해도 훌륭한 투자 결정이었다는 찬사와 함께 큰 기대를 모았습니다. 암바토비 광산이 4차산업혁명 시대 핵심 광물인 니켈과 코발트의 보고(寶庫)라는 점, 한국광물자원공사와 STX, 포스코대우 등 한국컨소시엄이 27.5%의 지분을 갖고 생산 니켈의 50% 판매권을 확보했다는 점, 쉐릿과 스미토모 등 세계적인 기업이 참여해 탄탄한 운영 능력을 확보했다는 점 등이 높은 평가를 받았습니다.

다만 세계 3대 니켈 광산이라는 홍보는 약간 과장된 측면이 있습니다. 이는 1억9,000만톤(23년간 채광 가능)에 이르는 니켈 매장량을 근거로 한 것인데 광산 순위를 매길 때는 실제 퍼포먼스, 즉 ‘생산량’을 갖고 평가하는 것이 정석이기 때문이죠. 물론 암바토비의 매장량 자체가 세계적인 수준이어서 잠재력이 큰 것은 맞다는 게 일반적인 평가이긴 합니다.

하지만 2010년대 이후 암바토비는 미운 오리새끼로 전락합니다. 생산 지연, 예상을 웃돈 투자비, 특정 기업에 대한 특혜 논란 등이 불거지면서 부실 의혹이 커졌습니다. 여기에 이명박 정부 때 추진한 다른 해외자원개발 사업들도 부실이 발견되면서 평가는 더 악화됐습니다. 현 정부 들어 이명박 정권 자체가 ‘적폐’로 규정되면서 암바토비도 부실이란 낙인을 지우기 힘든 지경이 됐습니다.

정부는 현재 광물공사의 해외자산은 전부 매각한다는 원칙을 세운 상태입니다. 암바토비도 예외는 아닙니다. 과연 암바토비는 이대로 죽여야 할 사업일까요. 이를 확인하기 위해 아프리카 마다가스카르에 있는 암바토비를 직접 찾아 취재했습니다. 그동안 보고 듣고 확인한 팩트들을 가감 없이 전달합니다.

◇2년 넘게 늦어진 생산…부진을 만회한 빠른 성장

암바토비가 사업 초기 생산에 차질을 빚은 것은 부정할 수 없는 사실입니다. 암바토비 프로젝트는 애초에 2010년 4월 생산을 시작하려 했으나 2012년 9월에야 처음 니켈이 생산됐습니다. 프로젝트의 한 관계자의 설명입니다.

“생각했던 것보다 비가 너무 많이 내렸다. 비가 내리니 공사를 제대로 할 수가 없었다. 마다가스카르가 후진국이어서 산업 기반도 열악했고 동떨어진 섬에 있다 보니 건설 자재를 조달하는 데도 어려움이 많았다. 계속 공기가 늘어지니 당시엔 하루하루가 피를 말리는 심정이었다”

투자비도 불어났습니다. 건설비만 25억달러(약 2조7,000억원)에서 53억달러(약 5조7,000억원)으로 2배 이상 뛰었습니다. 총 투자비도 29억달러(약 3조1,000억원)에서 87억달러(약 9조4,000억원)로 커졌죠. 당연히 광물공사의 재무구조도 악화될 수밖에 없었고 국내에선 2014년께부터 ‘부실 투자’라는 비판이 나오기 시작했습니다.

하지만 비판이 커지던 시기 암바토비는 부진을 만회하고 빠르게 성장하고 있었습니다. 생산 첫해 2012년 6,000톤에 불과했던 니켈 생산량은 2013년 2만5,000톤, 2014년 3만7,000톤, 2015년 4만7,000톤까지 늘었습니다. 2015년 생산 실적은 전세계 니켈 광산 중 6위(니켈선철 제외)에 해당하는 높은 실적이었습니다.

실적 개선을 바탕으로 2014년 1월 상업생산(경영진이 의도한 대로 운영, 생산이 되는 단계), 2015년 9월 재무완공(프로젝트 매출로 사업 운영, 채무 상환이 가능한 단계)을 달성했습니다. 이에 대한 광업 분야 세계적인 컨설팅 기관의 평가입니다.

“생산 개시 후 상업생산과 재무완공 달성 시점이 빨라서 놀랍다. 2000년대 이후 개시한 비슷한 규모 니켈 프로젝트 중 증산, 생산원가 절감 실적도 가장 우수하다. 전기차 시대가 도래하면서 니켈·코발트 수요가 증가함에 따라 수혜가 가장 큰 사업 중 하나로 평가된다”

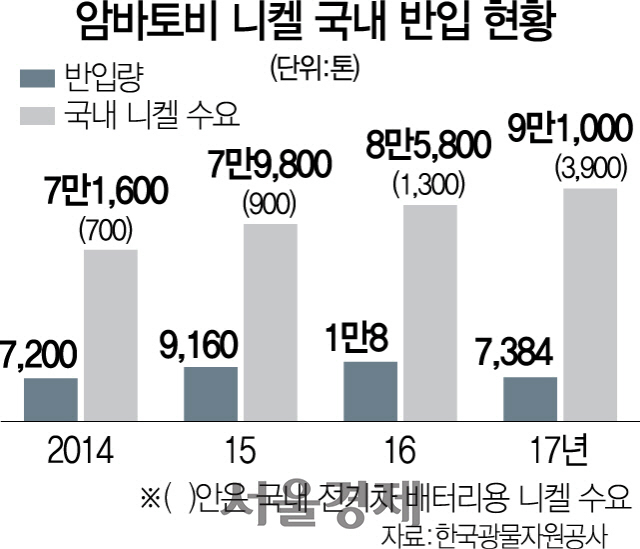

암바토비에서 생산된 니켈은 국내 기업에도 직접적인 도움을 줬습니다. 한국컨소시엄이 50% 판매권(오프테이크)을 바탕으로 국내에도 니켈을 공급했기 때문이죠. 광물공사의 한 관계자는 “지난해까지 암바토비의 국내 니켈 공급량은 누적 4만500톤”이라며 “2016년 1만톤이 공급됐는데 이는 국내 니켈 수요(8만6,000톤)의 12% 수준”이라고 전했습니다. 전기차배터리용 수요(1,300톤)는 채우고도 한참이 넘칩니다. 더욱이 암바토비가 국내에 니켈을 공급할 때는 국제 시세에 프리미엄을 얹어 약간 싼 가격에 판매하고 있습니다. 우리 기업들로서는 싸고 안정적인 공급처인 셈이죠.

◇예상치 못한 악재…니켈 가격 하락, 공장 사고

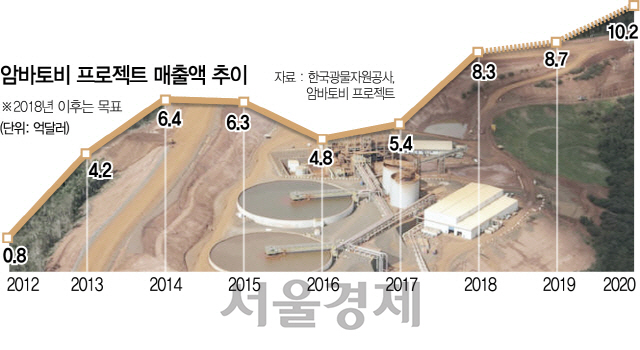

국내 비판 여론에 아랑곳 않고 승승장구하던 암바토비에 악재가 덮쳤습니다. 니켈 가격이 급격히 떨어지기 시작한 것입니다. 2014년 톤당 1만6,500달러였던 니켈 가격은 2015년 1만1,500달러, 2016년 9,400달러까지 떨어졌습니다. 생산을 많이 해도 가격이 떨어지니 매출도 줄었습니다. 같은 기간 암바토비의 니켈 매출은 6억4,300만달러(약 6,900억원), 6억2,800만달러(약 6,800억원), 4억8,200만달러(약 5,200억원)까지 감소했습니다.

니켈 가격은 왜 떨어졌을까요. 가장 큰 이유는 공급 과잉입니다. 2000년대 초중반 니켈 생산 붐이 일었고 특히 중국의 중저가 니켈선철 개발이 급증했습니다. 공급이 넘치니 가격이 떨어질 수밖에 없었습니다.

물론 니켈선철과 암바토비의 니켈 ‘브리켓’은 성격이 조금 다릅니다. 니켈은 순도 99.8% 이상 고품질은 클래스1, 그 이하는 클래스2로 나뉩니다. 니켈 브리켓은 전자, 니켈선철은 후자로 분류됩니다. 니켈은 스테인리스스틸, 도금, 합급 등에 쓰이는데 그 중에서도 전기차 배터리용 등 고급 소재로는 클래스1만 쓰입니다. 암바토비 니켈과 니켈선철의 타깃 시장이 다르다는 건데 아직까지는 고급 소재용 수요가 많지는 않은 상황입니다. 현재 전기차 배터리용 니켈 수요는 전체 3% 수준입니다. 따라서 지금으로선 니켈 브리켓도 스테인리스스틸 등 일반적인 소비 시장 의존도가 크고 니켈선철 공급 증가에 따른 가격 하락에 영향을 받을 수밖에 없는 구조입니다.

가격 하락과 함께 프로젝트 내부 사고도 겹쳤습니다. 2016~2017년 니켈 정련-제련 공정의 핵심인 황산 공장 일부에서 지붕이 무너지는 사고가 생긴 겁니다. 사고 여파로 니켈 생산도 타격을 입었습니다. 실제 니켈 생산은 2015년 4만7,000톤, 2016년 4만2,000톤, 지난해 3만5,000톤으로 줄어들었습니다.

프로젝트 관계자는 “어느 광업 프로젝트나 돌발변수가 생기기 마련인데 암바토비는 한창 치고 올라갈 때 악재가 터져 안타까웠다”고 토로했습니다.

◇전기차 배터리 수요 급증…다시 커지는 희망

하지만 지난해부터 다시 훈풍이 불고 있습니다. 전기차 배터리 수요가 늘고 중국의 중저가 니켈선철 공급이 줄면서 니켈 가격이 뛰기 시작한 것입니다. 니켈 가격은 지난해 3·4분기 톤당 1만500달러에서 올 1·4분기 1만2,100달러까지 상승했습니다. 코발트 가격 역시 올해 들어 지난해 초보다 4배나 급증했다. 에너지 분야의 세계적인 컨설팅회사 우드맥킨지는 전기차 배터리용 니켈 수요만 올해 3만톤에서 오는 2022년 40만~90만톤까지 확대될 것으로 내다봤습니다. 현재 3% 수준인 배터리 수요 비중이 향후 30~40%까지 확대된다는 것이죠. 이렇게 되면 고품질인 암바토비 니켈은 니켈선철 공급이 다시 늘어도 안정적인 매출 구조를 확보할 수 있게 됩니다.

코발트 가격 상승세는 더 놀랍습니다. 2016년 톤당 2만,5700달러 수준이던 가격이 올해 1-4분기 8만9,200달러까지 뛴 것입니다. 이 때문에 배터리 업계에선 저마다 코발트 공급처를 확보하기 위해 악전고투하고 있는 실정입니다.

암바토비는 코발트 가격 상승의 수혜를 이미 톡톡히 보고 있습니다. 암바토비의 코발트 생산량은 2016년 3,252톤에서 지난해 3,089톤으로 약간 줄었습니다. 하지만 코발트 매출은 8,600만달러에서 1억7,700만달러로 되레 2배 가까이 올랐습니다.

암바토비는 다른 광산에 비해 코발트 함유량도 뛰어납니다. 코발트는 보통 니켈의 부산물로 나오는데 함유량이 높을수록 적은 노력으로 많은 생산량을 확보할 수 있습니다. 스튜어트 맥너턴 암바토비 프로젝트 최고경영자(CEO)는 “보통 황화광의 니켈 대비 코발트 함유량은 3% 수준인데 암바토비는 10%에 이른다”며 “코발트 수요 급증이 암바토비에 특히 유리한 이유”라고 설명했습니다.

황산공장 보수를 통한 생산량 회복 작업도 순조롭게 진행 중입니다. 맥너턴 CEO는 “고장난 황산 공장 보수는 물론 다른 황산 공장도 사고 예방 차원에서 시설 보강을 하고 있는데 이게 오는 8~9월에 끝난다”며 “이렇게 되면 생산량이 확실히 늘어날 것”이라고 강조했습니다.

마다가스카르의 싼 인건비도 경쟁력을 더해주는 요소입니다. 마다가스카르는 아직까지 후진국이라 물가도 싸고 인건비도 쌉니다. 프로젝트 관계자는 “현지인의 경우 사람마다 다르지만 월 인건비가 수십만원 수준”이라고 전했습니다. 저렴한 인건비는 니켈 가격 하락기에 호주·캐나다 등의 경쟁 니켈 광산들에서 생산 중단 사례가 속출할 때도 암바토비가 계속 사업을 유지할 수 있게 한 요인 중 하나였고 앞으로도 생산 원가 절감을 통한 경쟁력 강화에 힘을 더해주는 요소로 작용할 전망입니다.

암바토비는 이런 점들을 바탕으로 올해 매출목표를 역대 최고인 8억3,000만달러(약 9,000억원)로 정했습니다. 2020년에는 10억200달러(1조800억원)로 매출 1조원을 넘기고 영업이익도 첫 흑자를 기록할 것으로 예상됩니다.

물론 암바토비와 같은 대규모 자원 프로젝트는 언제든 예상치 못한 변수가 생길 수 있습니다. 섣부른 예단은 조심해야 합니다. 하지만 4차산업혁명 시대 니켈과 코발트의 강력한 수요, 다른 광산이 갖지 못한 암바토비만의 경쟁력을 생각하면 앞으로 2~3년은 더 지켜보고 매각이든 철수든 결정해야 한다는 지적이 나옵니다.

최종근 서울대 에너지자원공학과 교수는 “모든 투자가 그렇지만 자원 개발은 특수성이 있기 때문에 더 긴 호흡으로 성공과 실패를 판단해야 한다”며 “정치 논리에 휘둘리지 말고 객관적이고 냉정한 판단을 통해 잠재력 높은 사업은 지켜가야 한다”고 강조했습니다.