근로시간 단축 시행 한 달을 앞두고 중견·중소기업에 비상등이 켜졌다. 인건비 수용 능력이 큰 대기업과 달리 근로시간 단축 조치에 따른 인건비 부담이 어려운 이들 기업은 원론적으로는 준법을 강조하면서도 법의 테두리 안에서 충격파를 최소화할 수 있는 묘수 찾기에 나서고 있다.

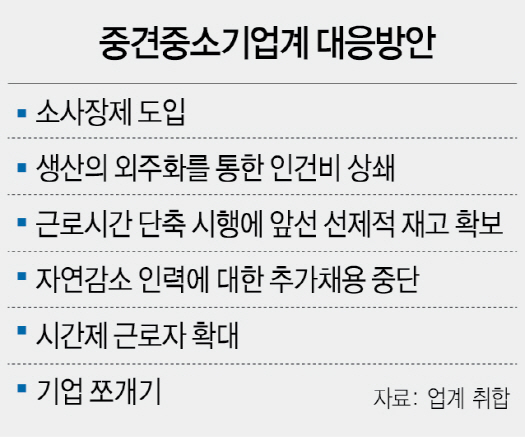

30일 중견·중소기업계에 따르면 오는 7월부터 시행되는 근로시간 단축에 대응하기 위해 △소사장제 도입 △아웃소싱 활용 △선제적 재고 확보 △기업 쪼개기 △추가 채용 중단을 통한 종업원 300인 미만 유지 등을 종합적으로 활용하고 있다.

위생도기를 생산하는 A업체의 경우 최근 소사장 제도를 통한 인건비 절감에 나섰다. 기존 생산 라인에 퇴직자(OB·올드보이)들이 대표를 맡는 외주업체를 유치해 ‘종업원 300인’ 적용에서 벗어나는 방식이다. 업체 관계자는 “설비투자가 완비된 만큼 라인을 운영할 수 있는 인력만 확보되면 근로시간 단축 기준에서 벗어날 수 있다”며 “이렇게라도 인건비 상승을 상쇄하지 않으면 순식간에 적자로 돌아설 수도 있다는 위기감이 팽배하다”고 말했다. 생산 자체를 외부업체에 위탁하거나 제도 시행 전에 선제적으로 재고를 확보하는 방안도 모색하고 있지만 단기적인 처방이라는 점에서 한계가 있다는 지적이다.

제조업체의 경우 매년 발생하는 자연적인 인력 감소분을 채우지 않고 방치하는 식으로 종업원 300인 기준점에 미달하는 방안을 활용한다. 반월공단에서 금형업체를 운영하는 김기식(가명) 대표는 “기존 인력의 퇴직으로 일손이 달리는 부서에서는 사람을 뽑아달라고 아우성이지만 우선은 이 상태로 놔두고 300명 미만을 유지하는 게 낫다고 판단한다”며 “그나마도 유예 기간이 2년에 불과해 어떻게든 대책을 찾아야 하는데 뾰족한 방안이 떠오르지 않아 속만 타 들어간다”며 한숨을 내쉬었다.

이런 가운데 전문가들은 근로시간 단축 시행으로 정부가 기대하는 고용증진 효과를 볼 수 있을지에 의구심을 나타내고 있다. 이병태 KAIST 경영학과 교수는 “근로시간이 줄어든다고 해서 일자리 증가로 이어진다고 기대하는 것은 무리가 따른다”면서 “일감을 집으로 가져가 마무리하거나 신규 채용을 꺼리는 방식으로 역효과를 불러오면서 근무 여건이 열악해질 수도 있다는 점을 유념해야 한다”고 지적했다.

/박해욱·김연하기자 spooky@sedaily.com