정보기술(IT) 기반 스타트업인 A사는 국내 기업에는 절대 납품을 하지 않는다. 어렵게 개발한 기술을 통째로 빼앗길 뻔했던 쓰라린 기억 탓이다.

한석주(가명) 대표는 “2년 전 핵심장비를 개발했더니 국내 IT 대기업이 자사에 공급하지 않겠느냐며 브리핑을 요청했다”며 “기술 임원과 함께 해당 기업을 찾아 설계도면을 내놓고 전체적인 기술 개발 과정과 핵심공정을 브리핑했지만 최종 업체 선정 때 배제되고 우리 기술을 응용한 장비를 자회사에서 개발하고 있었다”고 돌아봤다. 그는 “기술 탈취가 아니냐고 따졌지만 관련 기술을 이미 개발 중이었고 우연히 우리 회사가 비슷한 시기에 개발에 나선 것이라는 해명만 들었다”며 “당장은 힘들어도 처음부터 해외시장을 타깃으로 기술 개발을 하는 게 우리 같은 스타트업이 살길”이라고 잘라 말했다.

기술 탈취 피해 사례는 비단 A사뿐만이 아니다. 한국 산업계 전반에 고질적인 병폐로 똬리를 튼 지 오래다. 가장 빈번한 기술 탈취 행태는 협력업체의 기술자료를 다른 협력업체에 제공해 단가를 인하하는 방식이다.

실제로 대기업 B사는 납품업체인 C사에 공정 프로세스 및 설명서, 제품 설계도와 같은 기술자료 일체를 요구한 뒤 C사 자료를 다른 협력업체에 넘겼다. B사는 이렇게 동일한 부품을 다른 협력업체로부터 공급받아 부품 납품처를 다변화하는 한편 단가도 낮췄다.

자동차 페인트 폐수 정화기술을 가진 비제이씨(BJC) 역시 2013년 국내 굴지의 자동차 회사와 특허분쟁을 겪었다. 당시 14년간 협력업체였던 비제이씨는 대기업이 기술자료를 요구했을 뿐 아니라 다른 대학 연구기관과 함께 유사기술을 특허로 출원해 기술 탈취를 했다며 특허법원에 제소했다.

이에 대기업은 ‘사실무근’이라고 주장했지만 지난해 11월 비제이씨는 특허무효심판에서 승소했다. 대기업은 이에 불복하고 항소해 현재 특허법원에서 2심이 진행 중이다.

공동 특허 출원을 요구하고 무임승차하는 경우도 적지 않다. 중소기업 D사는 사물인터넷(loT)을 활용한 장비를 개발했다. 거래관계가 있는 대기업 E사는 관련 기술을 함께 특허 출원하자고 제안했고 거래관계 중단을 우려한 D사는 울며 겨자 먹기로 동의할 수밖에 없었다.

D사 대표는 “우리 기술팀이 90% 이상 기술 개발을 끝내고 특허 신청을 앞둔 시점에서 대기업 담당 직원이 공동 특허 출원을 해야 납품할 수 있다는 조건을 제시했다”며 “조건이 마음에 들지 않지만 거절하면 국내에서 사업할 수 없다는 생각에 수락할 수밖에 없었다”고 말했다. 하지만 그게 끝이 아니었다. 해당 장비가 생산성 향상 효과가 높다는 평가를 받으며 해외로부터 구매 요청이 쇄도했지만 공동 특허에 발이 묶여 독자적인 영업이 불가능해져버렸다.

수십년간 잘못된 관행으로 뿌리내린 기술 탈취가 혁신성장의 발목을 잡고 있다. 우월적 지위를 이용해 부당하게 협력업체의 기술을 빼앗는 불공정행위가 창업 생태계 조성에 큰 걸림돌이 되고 있는 것이다.

홍종학 중소벤처기업부 장관이 취임 직후 1호 정책으로 기술 유용(탈취) 근절을 내세울 정도로 대·중소기업 간 기술 탈취 문제는 심각한 수준이다. 홍 장관은 “한국 경제는 1970~1980년대 고도성장 이후 쇠락의 길을 걸어왔다”면서 “우리 경제의 재도약을 위해서는 기존 방식에서 탈피해 대·중소기업 간 협력을 통해 개방형 혁신으로 나아가야 하며 이는 대기업의 기술 탈취 근절과 같은 공정경제가 뒷받침돼야 한다”고 강조했다

기술 탈취 만연은 근본적으로 기술에 대한 정당한 대가 지불이라는 인식 부족과 대기업과 중소기업 간 종속구조에 기인하고 있다. 중소기업의 경우 대기업에 대한 의존도가 높아 부당한 기술자료 요구에도 거부하지 못하는 비상식적인 관행이 고착화한 것도 이러한 현상을 부추긴다.

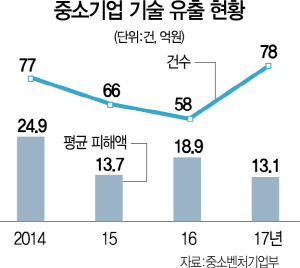

11일 중기부에 따르면 지난 5년(2011~2016년)간 기술 탈취로 피해를 겪은 중소기업은 527개에 달한다. 지난해 10월 국정감사 때 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속인 박정 의원이 밝힌 피해액 또한 5,700억원을 넘는다.

하도급법 제12조 3항과 상생협력법 제25조는 기술자료 요구를 원칙적으로 금지하고 있지만 공공기관을 포함한 대기업 측이 구두나 전화·e메일 등을 통해 요구하는 편법은 여전하다. 실제로 올해 1월까지 국내 대기업으로부터 기술자료 요구를 경험한 중소기업은 전체 65%를 넘었다. 사정이 이렇다 보니 2016년 기준 경제협력개발기구(OECD) 34개 국가 중 우리나라의 기업 간 기술협력은 26위에 그치는 실정이다.

중소·벤처기업 입장에서는 거래 중단 등 2차 피해를 우려해 이 같은 요구를 거부하기 어렵다. 중소 제조업체의 41.9%는 수급기업으로 이들 기업의 매출액 중 81.4%가 위탁기업(대기업)에 의존하는 구조(2017년 중소기업 실태조사)라는 사실에서 여실히 드러난다.

배석희 중기부 기술협력보호과 과장은 “대기업에 의한 중소기업 기술 탈취 문제는 고질적인 대기업과 중소기업 간 병폐지만 근절되지 못하고 있다”면서 “대기업 입장에서는 해당 법무팀에서 관련 절차를 진행할 수 있지만 중소기업은 거래 중단을 감수하는 것은 물론 엄청난 비용과 시간을 투입해야 하는 만큼 선택이 쉽지 않다”고 지적했다.

최성진 코리아스타트업포럼 대표는 “스타트업과 대기업의 관계는 표면적으로는 제휴나 협력이지만 사실상 하도급인 경우가 많기 때문에 특허 우회 등 기술 유용 문제가 빈번히 발생한다”며 “스타트업이 문제를 제기할 경우 대기업과의 거래 기회 자체를 빼앗길 수 있기 때문에 주저하게 되는 것이 현실인 만큼 대기업 스스로 스타트업에 투자를 하면서 함께 성장한다는 인식을 가져야 한다”고 강조했다.