서울시내 대학의 평균 해외 취업자 수는 4명에 불과한 것으로 드러났다. 하지만 정부는 이처럼 해외 취업이 어려운 현실은 외면한 채 장밋빛 전망에 의존해 해외 취업을 장려하고 있어 청년들의 외면을 받는 실정이다.

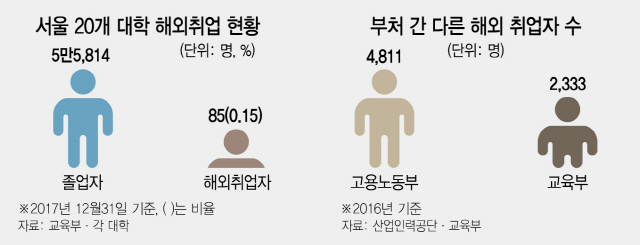

28일 서울경제신문이 입수한 2017년 졸업자 취업통계조사에 따르면 서울 지역 20개 대학의 해외 취업자 수는 총 85명이었다. 20개 대학의 지난해 졸업자는 약 5만5,800명으로 0.15% 학생만이 해외취업에 성공한 셈이다.

사정이 이렇다 보니 청년들의 해외 취업에 대한 관심은 해를 거듭할수록 낮아지고 있다. 대학 역시 별다른 상담 기능을 갖추지 못한 곳이 태반이다. 서울의 한 상위권 대학 관계자는 “해외에 나가봤자 사실상 3D 일자리인 경우가 많아 양심상 권장하기도 어렵다”며 “외국어 등 스펙이 뛰어난 일부 학생은 유명 기업 본사에 지원서를 내는 등 과감히 도전하지만 비자 문제 등으로 성공하는 사례는 거의 없다”고 전했다.

근무조건이 좋은 유명 외국계 기업 입사는 바늘구멍이나 다름없고 해외로 나가려는 학생 자체도 드물지만 정부는 만성적인 취업난을 타개할 목적으로 해외 취업을 적극 권장하고 있다. 실제로 외교부와 고용노동부 등 관계부처는 지난 3월 ‘청년일자리대책’을 내놓으면서 오는 2022년까지 일본과 동남아국가연합(ASEAN·아세안)에 지역전문가 1만8,000명을 내보내겠다는 방침을 밝혔다.

대학가에서는 이처럼 현실과 유리된 대책이 부처 간 통계 혼선에서 비롯됐다는 지적도 나온다. 고용노동부에 따르면 정부의 대표적인 해외취업 지원사업인 케이무브(K-MOVE)를 통한 해외 취업자는 2016년 4,811명에서 2017년은 5,118명으로 늘었다. 하지만 교육부의 2016년 고등교육기관 졸업자 취업통계에 따르면 해외 취업자는 2,333명으로 조사됐다. 부처 간 해외 취업인원이 2배 이상 차이 난 것이다. 학생들의 현실을 제대로 반영하지 못한 통계가 무리한 정책 추진을 야기했다는 우려가 나오는 이유다. 교육부는 대학이 직접 비자, 근로계약서 등을 증명하면 해외 취업자로 인정해주는 방식을 택하고 있다.

케이무브 사업을 대행하는 A사 관계자는 “케이무브 스쿨을 통해 해외로 나간 청년들은 인턴 형식이 많아 미국의 경우 10명 중 8명꼴로 비자를 연장하지 못하고 한국으로 돌아온다”며 “중국도 취업 비자를 받으려면 3년 경력이 필요하고 동남아 지역 기업에서는 한국 청년에 대한 수요가 오히려 줄어드는 추세라 현지 취업을 늘리기가 쉽지 않다”고 지적했다.