최근 정보통신기술(ICT)이 급격히 발전하면서 스마트폰 애플리케이션 하나로 심박수·스트레스지수·산소포화도·혈당·수면패턴 등을 자유자재로 확인할 수 있는 시대가 됐다. 이대로 기술이 더 진화할 경우 머지않아 온몸의 개인의료정보를 스마트기기 하나에 담을 것이라는 전망도 나온다. 유헬스케어(실시간 건강관리 서비스)와 의료 빅데이터·인공지능(AI) 기술이 우리 생활 곳곳에 적용되면 ICT 하드웨어·서비스 기업은 물론 스포츠·택배·화장품 등 이종 기업까지 이를 폭넓게 활용할 수 있다.

하지만 의료기관이 아닌 일반 법인·개인까지 의료 데이터를 마음대로 다뤄도 되는지 묻는다면 얘기는 달라진다. 개인정보 보호 문제부터 안전성 확보 문제, 기존 의사의 입지 등을 보호하기 위한 각종 규제를 신경 쓰지 않을 수 없다. 실제로 국내 원격의료 법안만 보더라도 성장잠재력과 규제 필요성이 충돌하는 탓에 국회에서 제대로 논의도 되지 못하고 수년째 계류 중이다. 문재인 대통령도 이 같은 상황을 인지하고 지난 19일 분당서울대병원에서 의료기기 분야 규제혁신안을 직접 발표하기도 했다.

최근 서울 삼성동 사무실에서 서울경제신문과 만난 법무법인 화우 헬스케어팀은 이같이 불확실한 시장을 기업들이 헤쳐나갈 수 있도록 자문 서비스를 제공하고 있다. 국내 대형 로펌 가운데 ICT 기반 의료 시장의 성장성에 가장 먼저 주목하고 대응을 시작했다. 식품의약품안전청장 출신인 이희성 고문을 비롯해 약학·미생물학·바이오소재 등 유관 분야를 전공한 변호사들이 집중 포진했다. 관련 시장이 이제 막 태동기임에도 전체 법률 자문에서 차지하는 비중이 30~40%에 이를 만큼 늘었다는 후문이다.

헬스케어팀의 김성진 파트너변호사는 “ICT 기반 의료 시장에 대해 아직 국내 제도가 미비한 만큼 스타트업을 중심으로 해외 진출을 위한 법률 자문이 많은 편”이라며 “원격진료 서비스 기업은 유럽이나 동남아시아·중동을, 의료기기 관련 기업은 미국 등을 선호하기 때문에 현지 로펌과 협업해 종합 솔루션을 제공하고 있다”고 설명했다.

지금은 ICT 기반 의료가 팀 내 최대 화두가 됐지만 화우 헬스케어팀이 태동 때부터 이 분야에 집중했던 것은 아니다. 지난 2013년 12월 팀이 처음 조직될 당시만 해도 기존 제약·바이오 산업 관련 법률 자문과 사건 수임이 주업무였다.

그러다 2015년 이 고문이 합류하면서 기류가 확 바뀌었다. 식약청에서 수많은 현장을 목도한 그는 ICT가 가져올 대변혁을 누구보다 잘 이해하고 있었다. 여기에 2016년 알파고와 이세돌 9단의 바둑 대결이 사회 현상으로 이어지며 팀 사업 방향이 ICT 중심으로 빠르게 재편됐다. 기업자문그룹이었던 사내 소속 조직도 올 1월 지적재산권그룹으로 옮겼다. 이에 힘입어 그룹 내 기계·전자공학 등 이공계 출신 변호사들의 도움을 적극적으로 받을 수 있게 됐다.

설지혜 파트너변호사는 “아직 기업들이 저돌적이지는 않아서 분쟁까지 가는 경우는 드물고 분쟁이 일어나지 않도록 막는 법률자문 업무가 대부분”이라며 “예를 들면 혈액 등 체외진단 의료기기의 경우 검체를 국내에서 검사하면 위법이지만 해외에서는 합법일 수 있는데 이 같은 부분을 벤처기업들이 많이 궁금해한다”고 말했다.

전도유망한 최첨단 시장이지만 아직 초기인 만큼 어려움도 많다. 기술은 하루가 멀다 하고 변하는데 제도는 늘 모호하기 때문이다.

이 고문은 “매주 세미나를 열고 변호사별로 순서를 정해 자신이 연구한 지식을 공유한다”며 “(국회에 계류 중인) 의료법 개정안 하나만 해도 이해관계를 조율하는 게 쉽지 않아 통과될 때까지 오래 걸릴 수 있다”고 설명했다.

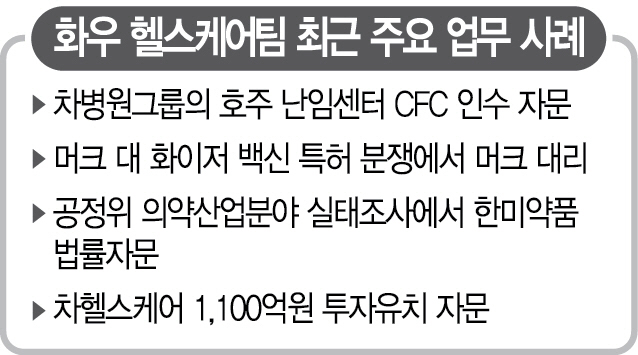

기존 제약 산업과 관련해서는 다국적 기업의 국내 진출과 국내 기업의 해외 진출 업무에 특히 힘을 쏟고 있다. 이 때문에 구성원 대다수가 외국어에 능통한 것은 물론 팀장은 아예 미국변호사다. 올 초 차병원의 호주 난임센터 CFC 인수 자문은 이 팀의 글로벌 인수·합병(M&A) 대표 성과로 꼽힌다.

헬스케어팀장인 유지열 미국변호사는 “팀장이 미국변호사인 경우는 화우에서는 유일하며 다른 로펌에서도 거의 없는 사례”라고 전했다.