지난 2010년 중국 칭하이 대지진 현장은 아수라장이었다. 지진 발생 후 열흘 남짓해 사망자가 2,000명을 넘어선 가운데 사상자는 더 늘어날 것으로 예상되고 악천후까지 더해 사태 수습을 위해서는 한 명이라도 많은 구호활동 인력이 절실한 상황이었다. 하지만 당국은 현장의 티베트 승려에게 철수를 명령했다. 구호활동이 미숙해 더 많은 어려움을 초래한다는 것이 표면적 이유였지만 실상은 반정부활동을 주도하는 티베트 승려들이 사망자 수 축소 의혹을 제기하며 정부와 마찰을 빚자 이를 무마하기 위해 내린 조치였다는 분석이 지배적이었다. 당시 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “중국과 티베트 민족 간 갈등의 골이 국가적 재난상태에도 봉합될 수 없을 정도로 심각함을 보여주는 사례”라고 지적했다.

‘하나의 중국’을 표방하는 중국 정부에 광활한 영토에 포진한 다양한 소수민족은 큰 골칫거리 중 하나다. 중국은 한족을 제외하고도 전체 인구의 9% 정도를 차지하는 55개 소수민족으로 구성돼 있다. 구성비로만 따지면 소수민족이 20%에 육박하는 미국·러시아나 13%인 베트남에 비해 현저히 낮은 수준이다. 하지만 9%의 소수민족이 사는 면적은 중국의 64%를 차지한다. 특히 소수민족 거주 지역은 가스와 석탄 등 지하자원뿐 아니라 삼림·수력자원 등이 중국 전체의 절반 이상 집중된 전략요충지다. 핵심 이익인 이 지역들의 분리 또는 독립 움직임은 중국이 절대 양보할 수 없는 영역이다.

문제는 한족에 밀려 변방에서 경제적 차별을 받으며 2등 시민으로 사는 이들 소수민족의 중국 지배층에 대한 반감이 커지면서 중국 정부와의 마찰이 갈수록 심화하고 있다는 점이다. 중국 정부는 대학입학시험에서 가산점을 주고 소수민족자치구와 자치주의 행정수반에 해당 지역 소수민족을 임용하는 등 표면상으로는 유화정책을 펴고 있지만 이들에 대한 감시와 뿌리 깊은 차별 속에 중국 내 분리 움직임은 수그러들지 않고 있다. 해마다 두자릿수로 늘어나는 중국의 치안예산과 안면인식 등 첨단기술 도입은 신장위구르·티베트자치구의 소수민족 감시 강화와 맞물려 있다는 것이 외신들의 분석이다.

미국 민간인권단체인 ‘인권감시’의 니컬러스 베켈린 연구원은 “중국은 민족 간의 문화적 편견이 매우 심각하다”면서 “최근에는 민족 간 감정의 골이 격화되면서 언제 터질지 모를 폭탄을 안고 있는 상황”이라고 분석했다.

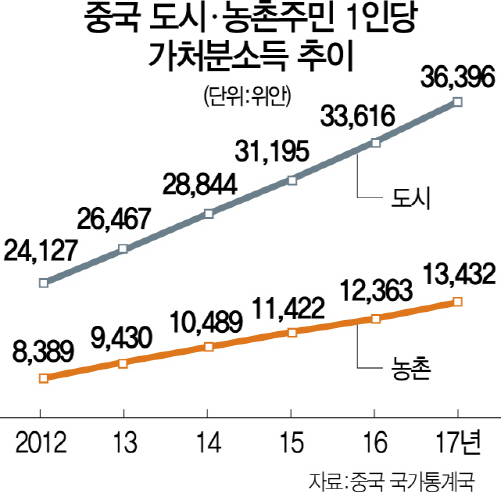

도시와 농촌 간 소득격차 문제도 중국 사회를 위협하는 오랜 불안요인이다. 국가통계국에 따르면 지난해 중국 도시의 1인당 가처분소득은 3만6,396위안(약 596만1,300원)으로 농촌의 1만3,432위안(약 220만원)보다 2.6배 정도 높았다. 이는 1978년 개혁 개방 이후 사상 최대로 벌어진 것이다. 블룸버그통신이 지난해 중국 31개 성·시·자치구의 구매력 반영 1인당 국내총생산(GDP)을 비교한 결과 1, 2위인 상하이와 베이징이 각각 5만3,987달러(약 5,850만원)와 5만3,370달러에 달한 반면 최하위인 간쑤성은 7,641달러(약 830만원), 윈난성은 9,001달러(약 980만원)에 그쳤다.

시진핑 중국 국가주석은 부유층을 겨냥한 반부패 캠페인과 오는 2020년까지 ‘전면적 샤오캉(小康·모든 국민이 편안하고 풍족한 생활을 누림) 사회’ 건설 목표를 앞세워 빈부격차 해소를 추진하고 있다. 2014년에는 도시와 농촌 주민 간 차별 해소를 위해 50년 동안 실시해온 호구(戶口)제 개혁에도 나섰지만 중국의 빈부격차는 갈수록 심화하고 있다.

특별취재단으로 참가한 조철 산업연구원 중국산업연구부장은 “중국 정부의 도시화 정책이나 최근 개혁조치로 개선된 호구정책은 중국인들이 오히려 더 견고한 계급인 금수저·은수저·흙수저로 나뉘는 단초가 되고 있다”고 지적했다.