“선진국 글로벌 제약사의 회계처리 관행을 모든 국내 기업에 즉각적으로 동일하게 요구하는 것은 다소 무리가 있을 수 있습니다.”

김용범 금융위원회 부위원장은 30일 오전 서울 여의도 한국거래소 서울사옥에서 열린 ‘제약·바이오 기업 회계처리 투명성 관련 간담회’에서 “장기간에 걸쳐 대규모 투자 자금이 필요한 산업 특성 등을 고려해 연구개발(R&D) 비용을 어느 시점에서 자산으로 인식할 수 있는지 감독 기준을 제시함으로써 기업 회계처리와 외부감사 업무의 불확실성이 완화될 수 있도록 지원하겠다”며 이같이 말했다. 김 부위원장의 이날 발언은 정부 승인 이후 자산화 처리하는 선진국 제약사들의 회계처리 기준을 국내 기업에 적용하는 것이 현실적이지 못하다는 점을 인정한 셈이다. 앞으로 국내 바이오 기업의 자산화 기준을 탄력적으로 적용하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 풀이된다. 이는 최근 금융감독원이 국내 바이오 업계의 상황을 고려해 임상 3상이 진행 중인 경우 자산화를 수용하고 2상인 경우에도 상황에 따라 자산화 수용 비율을 높이는 방안을 검토하겠다고 한 것과 궤를 같이한다. ★본지 8월21일자 21면 참조

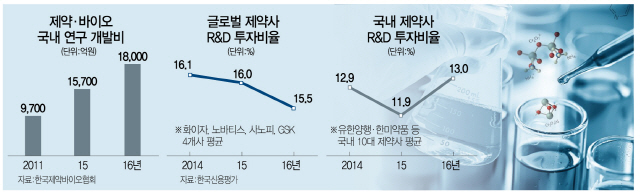

금융위가 자산화 감독 기준 제시와 함께 바이오 기업 감독 시 적시 권고 등 간접적인 수단을 적극 활용하겠다고 밝힌 만큼 바이오 기업들의 제재 리스크도 상당 부분 해소될 것으로 전망된다. 업계에서는 이번 금융당국의 발표가 사실상 바이오 기업의 R&D 자산화 기준을 완화한 것으로 보고 있다. 금융당국이 국제회계기준(IFRS)의 핵심 가치인 원칙 중심 회계처리에 따른 기업들의 부담감을 줄이겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다. IFRS에 따르면 미래 경제적 효익의 유입 가능성이 있으면 자산화가 가능하다. 과거 일반기업회계기준(K-GAAP)에 미래의 경제적 효익 유입 가능성이 매우 높은 경우에만 자산화할 수 있다고 규정돼 있던 것과 비교하면 기업의 재량권이 확대된 셈이다. 이런 상황에서 정부 승인 이후 자산화 처리하는 해외 선진국 바이오 기업들과 같은 기준을 국내 기업에 제시할 경우 원칙 중심에 맞지도 않을 뿐 아니라 약품 유형(신약·바이오시밀러 등)에 따라 R&D 단계에서의 상품화 가능성에 차이가 있는 만큼 자칫 기업들에도 부담이 갈 수도 있다. 자산화 시점에 대한 기업의 재량권이 확대될 경우 선진국에 비해 R&D 투자가 저조한 국내 바이오 기업들의 투자가 늘어날 것으로 전망된다.

IFRS 도입 8년이 지났지만 기업들이 원칙 중심 회계처리에 대한 이해와 적용에 어려움을 겪고 있는 점도 반영됐다. 김 부위원장은 “신약 개발과 같이 새로운 사업에 투자하는 경우에는 회계 기준을 적용함에 있어 상당한 시행착오가 있을 수 있다고 생각한다”고 밝혔다. 제약·바이오 기업의 R&D 비용 회계처리에 관한 감독 기준을 오는 9월 중으로 구체적으로 마련하겠다고 밝혔지만 바이오 기업들의 막무가내식 자산화 처리가 발생하지 않도록 기업들의 입증 책임도 분명히 했다. 명확한 기준이 없어 기업들이 R&D 비용과 상관없는 항목까지 자산화 처리해 기업 가치를 부풀리는 경우도 있어서다. 김 부위원장은 “기업은 개별 상황에 따라 다른 기준을 적용할 수도 있으나 이 경우에도 객관적인 입증을 위한 노력이 반드시 필요할 것”이라고 강조했다. 제약·바이오 분야의 특성을 감안해 감독 방식도 제재 목적이 아닌 ‘대화와 지도’ 방식으로 바꿔나가겠다고 설명했다. 고의로 회계처리를 위반한 경우가 아닐 경우 적시 수정 등을 권고해 기업들의 제재 리스크를 줄이겠다는 포석이다. 김 부위원장은 “감리 결과 중대·명백한 위반이 있는 경우에는 그에 따른 책임을 엄중히 물을 것이지만 회계 기준의 모호성 등에 따른 회계 오류에 대해서는 개선 권고나 시정 조치 등 간접적인 수단을 적극 활용하겠다”고 밝혔다. 이와 함께 감독 업무 수행 과정에서 개별 산업의 성숙 단계나 회계 기준의 도입 시점도 충분히 고려하기로 했다. 이 밖에 R&D 비용을 보수적으로 회계처리할 경우 재무상태 악화에 따른 상장 퇴출 등을 우려하는 기업들도 있는 만큼 상장 관련 제도 개선의 필요성에 대해 거래소와 함께 검토할 방침이다.