고졸 취업 후 학업을 이어가기 위해 대학에 진학한 김모(22)씨는 최근 고민에 빠졌다. 오후 7시부터 시작되는 야간 수업을 들으려 하자 직장 상사가 “야근을 못하면 곤란하다”며 불편한 기색을 보였기 때문이다. 김씨는 평소 야근이 잦고 학교와 직장 간 거리도 30㎞ 이상 떨어져 있어 매주 수업시간에 맞추기가 빠듯한 형편이다.

충청도의 한 제조업체에 다니는 윤모(23)씨도 평소 꿈이었던 대학 진학을 포기했다. 회사에서 “네가 수업 들으러 가면 일 시킬 사람이 없다”며 진학을 미뤄달라고 강권하다시피했기 때문이다. 윤씨는 “회사가 작고 영세하다 보니 늘 일이 넘친다”며 “어차피 등록해도 (야근하느라) 수업에 빠질 것 같아 뜻을 접었다”고 했다.

‘선취업 후학습’을 꿈꾸며 산업현장에 뛰어든 특성화고 졸업생 재직자들이 대학 진학의 꿈을 미루고 있다. 원칙상 3년 이상 산업체에서 근무하면 대학수학능력시험 성적 없이도 대학에 진학할 수 있지만 실제로는 사측의 비협조적인 태도와 초과근무 때문에 응시원서조차 쓰기 힘들어서다. 다니는 직장과 대학 캠퍼스가 멀리 떨어져 있을 경우 정시보다도 빨리 퇴근해야 하기 때문에 근무량이 많은 중소기업 재직자들은 사측으로부터 ‘허락’을 받아내기란 언감생심이다.

주요 수업과 과제가 오프라인 기반으로 운영된다는 점도 재직자들의 부담 요소다. 대부분의 야간대학은 매주 최소 1~2회씩 2년 간 주중 야간수업과 주말 야간수업을 듣도록 규정하고 있다. 전국에 분산된 야간대학 캠퍼스 특성상 시간적·체력적 부담이 크다. 실제로 전공수업을 듣기 위해 매주 서울과 대전을 오가는 재직자도 있다. 그마저도 교대근무를 서는 공장 근무자들은 근무표가 매번 바뀌기 때문에 수강신청이 사실상 불가능하다.

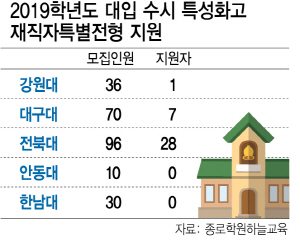

이같은 현실은 고스란히 각 대학별 재직자 특별전형의 모집인원 미달로 이어지고 있다. 21일 서울경제신문이 종로학원하늘교육에 의뢰해 2019학년도 전국 4년제 대학 특성화고 재직자전형 수시 지원자 수를 분석한 결과 71곳 중 39곳(54%)이 모집 정원에 미달했다. 고려대와 한양대·홍익대 등 상위권 대학 일부를 제외하면 절반 이상이 목표 인원을 못 채웠다는 뜻이다. 모집인원의 20%도 채우지 못한 곳이 16곳에 달했고 아예 한 명도 지원하지 않은 대학도 안동대 등 5곳에 달했다.

김진모 서울대 농산업교육과 교수는 “재직근로자의 일·학습 병행은 사실상 대학과 기업체 도움 없이 유지하기 어렵다”며 “재직자 맞춤형 수업을 제공하고 기업체 관계자들의 부정적인 마인드를 변화시키기 위한 정책적 노력이 필요하다”고 조언했다.