#. 스마트폰으로 진료를 받을 수 있는 원격진료 앱을 개발한 스웨덴의 헬스케어 스타트업 ‘크라이(KRY)’는 한국에서 사업이 아예 불가능하다. 간편성과 안전성을 인정받아 지금까지 1,070억원의 투자를 유치했지만, 원격의료를 원천 차단하고 있는 현행 국내 의료법 아래서는 할 수 있는 게 아무것도 없다.

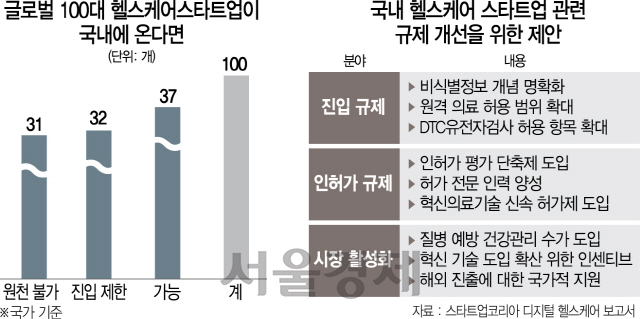

한국 의료 규제장벽이 높아 글로벌 헬스케어 스타트업들마저도 상위 100곳중 63곳이 사업을 하기 힘들 정도인 것으로 나타났다. 이들 글로벌 기업과 같은 수준의 기술을 갖춘 토종인재가 있다고 해도 대한민국의 제도에 가로 막혀 창업의 꿈을 접게 될 것임을 시사한다.

아산나눔재단과 구글 스타트업캠퍼스, 은행권청년창업재단(디캠프), 스타트업얼라이언스 등 4개 스타트업 단체는 22일 서울 상공회의소에서 열린 ‘디지털 헬스케어 정책 제안발표회’에서 이 같은 조사 결과를 발표했다. 실제로 글로벌 100대 디지털 헬스케어 스타트업중 한국 업체는 단 한 것도 없다. 한국이 상위 1%에 해당하는 뛰어난 자질을 가진 의료인력을 갖추고 90%가 넘는 의료기관 전자의무기록(EMR) 보급률, 세계 1위 스마트폰 보급률을 달성했다는 점마저 무색해지는 대목이다.

이번 조사에서 규제 여건 때문에 한국에서 사업이 불가능한 것으로 판명된 63개 스타트업이 그간 유치한 투자액은 총 18억 달러(약 2조300억원)에 이른다. 우리나라가 규제를 선제적으로 개선해 이들과 같은 스타트업을 진즉 발굴했다면 한국에서도 수조원대의 투자유치가 가능했다는 의미이기도 하다.

이번 조사에서 헬스케어 사업을 가로막는 주된 규제로는 단연 원격의료 금지(투자액 기준 44%)가 꼽혔다. 또한 의료기관을 거치지 않고 소비자가 직접 의뢰하는 DTC 유전자 검사항목 제한(24%), 진료 데이터 활용에 대한 규제(7%) 등이 사업의 걸림돌인 것으로 조사됐다. 스타트업 단체들은 이번 조사를 근거로 국내 디지털 헬스케어 기업 육성을 위해 △비식별 의료정보 개념 명확화 △원격의료 범위확대 △DTC 유전자 검사허용항목 확대가 시급하다고 강조했다.

아울러 스타트업 제품이 인허가 평가 절차를 거쳐 시장에 나오기까지 주요 선진국에 5~7배에 달하는 500일 이상 걸린다며 지나치게 복잡한 인허가 평가 절차의 간소화와 산업에 대한 전문성을 갖춘 인적 자원 확보, 신기술의 신속한 시장 진출을 돕는 제도 확충도 촉구했다. 시장 활성화에 측면에서도 질병 예방을 위한 의료기기의 건강관리 수가 도입, 혁신적인 의료기기 도입에 대한 인센티브 지급, 의료 시스템 수출 등 국가 차원의 지원책이 마련돼야 한다고 주장했다.

이날 공개된 조사결과는 ‘디지털 헬스케어 보고서’에 담겼다. 보고서는 “디지털 헬스케어는 한국의 사회적, 경제적 문제를 해결할 제2의 성장 동력”이라며 “지금이 국내 스타트업들이 글로벌시장을 선점할 수 있는 마지막 골든타임인만큼, 선제적이고 미래지향적인 규제 혁신이 필요하다”고 강조했다.