6,500만~6,600만년 전 중생대 말기 멕시코 유카탄반도. 갑자기 하늘에서 대형 불덩어리가 날아와 충돌한다. 대기권에서 마찰로 온도가 급등하며 소행성이 열선을 방출해 초고압 충격파와 폭풍이 발생한다. 먼지는 물론 지진과 화산 폭발, 쓰나미가 일어나기도 했다. 당시까지 지구를 지배하던 공룡이 멸종한 유력한 근거가 되는 배경이다. 그 증거가 소행성이 지구와 부딪치며 남긴 큰 구덩이(크레이터)이다.

고생대 생물도 소행성이나 혜성의 충돌로 멸종했다는 논문을 루앤 베커 미국 캘리포니아대 교수가 사이언스지에 실은 적도 있다. 지난 2013년 러시아 남서부 첼랴빈스크 23㎞ 상공에서 지름 18m의 소행성이 폭발하며 1,500명 이상이 다친 적도 있다. 1908년에는 시베리아 툰구스카강 5~10㎞ 상공에서 소행성이 폭발해 일대가 모두 불타기도 했다. 프랑스의 생텍쥐페리가 쓴 ‘어린 왕자’에 나오는 것과 달리 소행성이 낭만의 대상이 아닌 것이다.

과학자들은 소행성이 지름 20m가량은 50여년에 한 번, 60m와 400m 규모는 각각 1,500년과 10만년에 한 번 정도 지구와 충돌하는 것으로 추측하고 있다. 올해 초 타계한 세계적인 물리학자 스티븐 호킹 박사는 “기후변화 등과 함께 소행성 충돌로 지구가 멸망할 수 있다”고 경고했다. 영화 ‘아마겟돈’의 설정처럼 미국 등이 지구를 향해 돌진하는 소행성에 로켓을 쏴 핵폭탄으로 터뜨리거나 고출력 레이저파 등으로 돌진 방향을 바꾸려고 연구하는 것이 기우가 아닌 셈이다.

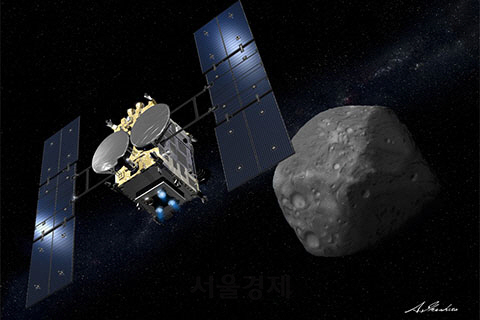

일본 우주항공연구개발기구(JAXA)는 지난 10월3일 ‘하야부사2’ 우주선을 32억㎞ 날려 4년 만에 소행성 ‘류구’에 착륙시켰다. 지구에서 2억8,000만㎞ 떨어진 채 지구와 화성 사이 궤도를 도는 큰 소행성에서 여러 사진과 동영상을 보내오고 있다. 탐사 로봇은 앞으로 암석을 채취해 오는 2020년 말 지구로 돌아올 예정이다. ‘하야부사1’은 2003년 발사돼 20억㎞를 날아 소행성 이토카와에 착륙해 시료를 채취하고 2010년 귀환한 바 있다.

앞서 미국 항공우주국(NASA·나사)는 1996년 초 ‘니어슈메이커호’를 발사해 2001년 2월 처음으로 소행성(에로스)에 착륙시키는 데 성공했다. 나사는 2016년 9월 ‘오시리스렉스’를 소행성(베누)으로 발사해 암석 등을 채취할 방침이다. 소행성 탐사에는 룩셈부르크 등도 적극적이며 우리나라도 2035년 목표로 소행성 암석 채취 프로젝트를 계획하고 있다.

이는 소행성을 통해 45억~46억년 지구 역사의 비밀도 엿보고 소행성 충돌 대책도 모색하는 한편 30~50년 뒤 소행성 표면의 백금 등 희귀자원도 확보하려는 다목적 포석을 깔고 있다. 지구 근접 소행성의 경우 확인된 것만 1만9,000개 가까이 된다. 주로 화성과 목성 사이에서 태양을 돌지만 지구와 화성 사이에도 적지 않은 숫자가 활동한다. 허환일 충남대 항공우주공학과 교수는 “소행성 충돌 시나리오는 공상과학(SF) 영화에나 나오는 얘기가 아니라 현실이 될 수 있다”며 소행성을 포함한 우주에 대한 관심을 촉구했다. /고광본선임기자 kbgo@sedaily.com