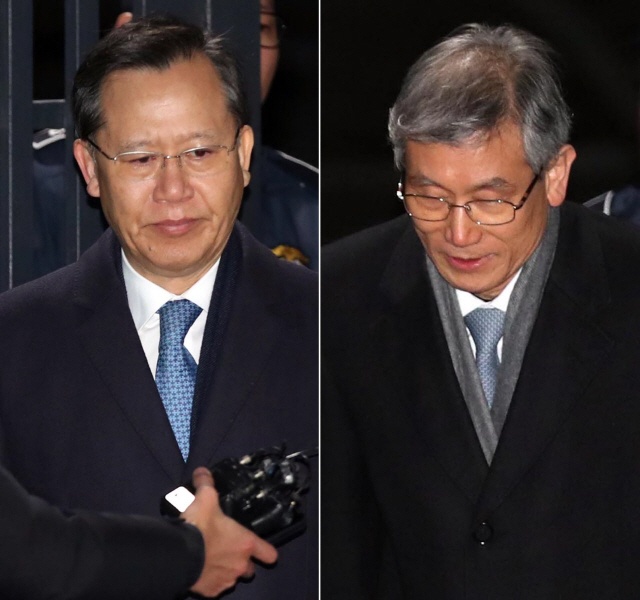

책임은 권한에 비례한다는 검찰의 논리는 사법부의 공감을 얻지 못했다. 임종헌(59) 전 법원행정처 차장이 구속됐지만 ‘윗선’인 박병대(61)·고영한(63) 전 대법관의 구속영장이 기각되면서 양승태(70) 전 대법원장을 겨냥한 검찰 수사에도 차질이 불가피할 것으로 전망된다.

헌정 사상 최초로 대법관 영장실질심사를 받았던 두 전직 대법관의 구속영장이 7일 오전 기각됐다. 서울중앙지법 임민성·명재권 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 피의자의 관여 정도, 공모관계의 성립 또는 공모 여부에 대한 의문을 기각 사유로 들었다. 법원은 전날 영장을 기각하면서 “다수의 관련 증거자료가 수집돼 있다”거나 “증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다”며 두 전직 대법관의 구속수사가 필요하다는 주장을 사실상 원천적으로 차단했다.

검찰은 재판개입 등 문건에 담긴 의사 결정이 법원행정처장과 차장, 대법원장 사이의 보고·지시에 따라 이뤄졌으므로 윗선으로 갈수록 책임이 더욱 크고, 혐의도 무겁다는 논리 구조로 일관해왔다. 법원이 영장을 기각함에 따라, 양승태 전 대법원장 시절 사법행정 라인에 있던 핵심 피의자 4명의 공모 사실 입증에도 차질이 예상된다.

법원이 자체조사에서 이미 어느 정도 책임이 드러났고 대법관을 지내지도 못한 임 전 차장을 구속기소하는 선에서 윗선 수사를 차단하려 한다는 의심은 수사 초반부터 꾸준히 제기됐다. ‘꼬리자르기’에 대한 의구심은 현실화됐다. 특히 임 부장판사가 올 10월 27일 “범죄 사실 중 상당한 부분에 대해 소명이 있다”며 임 전 차장의 구속영장을 발부한 점을 고려했을 때, 법원은 이번 사건을 사실상 임 전 차장의 ‘단독범행’으로 판단하는 것으로 읽힌다.

법원의 영장 기각은 박·고 전 대법관이 임 전 차장과 법원행정처 실장들에게 책임의 대부분을 떠넘기며 빠져나가는 전략을 뒷받침하면서도, 이들의 직속 상관인 양 전 대법원장까지 함께 보호하는 부수적인 성과를 거뒀다는 분석도 나온다.

검찰은 의혹의 정점인 양 전 대법원장의 혐의를 다지기 위해 박·고 전 대법관의 구속영장을 다시 청구하는 방안, 지금까지 확보한 증거를 바탕으로 양 전 대법원장을 곧바로 불러 조사하는 방안 중 하나를 선택해야 하는 상황에 놓였다.

/정선은 인턴기자 jsezz@sedaily.com