금융위원회와 금융감독원 간의 갈등이 격화되면서 수면 아래로 가라앉았던 금융감독체계 개편 논란이 다시 불거질 조짐을 보이고 있다. 이해당사자인 금융위와 금감원은 쉬쉬하고 있지만 학계를 중심으로 금융개혁을 추진하기 위해서는 해묵은 논쟁인 금융감독체계 문제를 매듭지어야 한다는 목소리가 커지는 것이다.

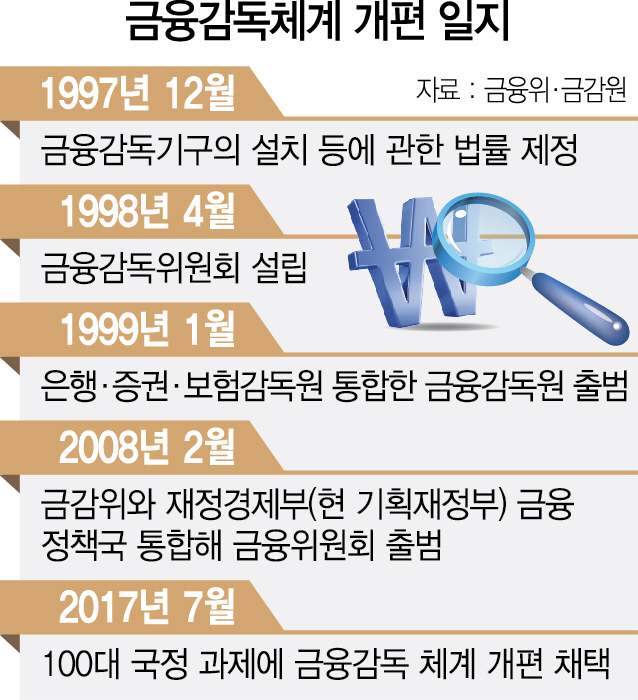

7일 금융권에 따르면 번번이 빚어지는 금융위와 금감원의 마찰이 금융감독체계 개편 논의의 신호탄이 될 수 있다는 관측이 나온다. 문재인 정부 출범 당시 100대 국정과제의 하나로 금융정책과 감독 기능을 분리하도록 하는 금융감독체계 개편이 채택됐지만 생산적 금융, 포용적 금융 등 실질적인 금융개혁 추진과제에 밀려 법 제정이 필수인 금융감독체계 개편 과제는 뒷전으로 밀려났다.

학계에서는 감독체계 개편이 이뤄지지 않는다면 지금처럼 금융위와 금감원이 예산 등을 둘러싸고 ‘밥그릇’ 다툼을 벌일 수밖에 없다고 지적한다. 김동원 고려대 초빙교수는 “현재 금융위와 금감원의 갈등은 금융산업 육성이나 소비자보호 강화 측면과는 아무 관계가 없다”면서 “이처럼 반복되는 조직 간 밥그릇 싸움을 방지하기 위해 금융감독체계를 어떻게 개편해야 할지 실질적인 논의가 필요한 시점”이라고 말했다.

전성인 홍익대 교수는 지난달 22일 한국개발연구원(KDI)이 주최한 정책 세미나에서 ‘금융 패러다임의 전환을 위한 정책과제’를 발표하려다 불발됐다. KDI 측이 발표내용 가운데 현행 금융감독체계를 개편해야 한다는 주장이 논란을 일으킬 것을 우려해 내용 수정을 요청했는데 전 교수가 이를 거부하고 발표를 아예 하지 않은 것이다. 전 교수는 서울경제신문과의 통화에서 “지난달 말 발표를 하지 못하게 됐지만 앞으로도 금융감독체계 개편을 주장하는 발표를 활발하게 이어갈 것”이라며 “국내 금융시장이 과감하게 개혁되려면 금융감독체계 개편이 필수”라고 강조했다.

사실 금융감독체계 개편 논의는 새 정부 출범 때마다 관심이 집중됐다. 윤석헌 금감원장은 교수로 지낼 당시 금융위가 금융산업 진흥정책(액셀러레이터)과 감독정책(브레이크)을 모두 맡고 있어 금감원과 이해가 상충할 수밖에 없다고 진단했다. 금융감독이 금융산업 정책에 종속돼 감독 기능이 제 역할을 하지 못한다는 게 주된 비판이다. 금융위를 다시 기획재정부로 흡수·통합시키거나 금융위의 소비자보호 및 금융감독 기능을 금감원으로 모두 넘겨야 한다는 것이 금융감독체계 개편론자들의 주된 주장이다. 과거 저축은행 사태나 조선·해운산업 부실 등도 금융위와 금감원 간의 ‘어정쩡한 동거’에서 비롯됐다는 것이다. 김 초빙교수는 “임종룡 전 금융위원장이 금감원과의 관계를 ‘혼연일체’라고 강조하며 금감원의 감독 권한을 약화시키면서 금감원의 불만이 커지기 시작했다”면서 “감독체계 개편론자였던 윤 원장이 금감원 수장으로 온 이상 내부에서는 실질적 감독 권한을 되찾기 위한 시도가 잇따를 수밖에 없다”고 말했다.

다만 일부에서는 문재인 대통령이 직접 나서지 않는 한 법 제정이 요구되는 감독체계 개편을 실현하기는 역부족이라는 분석도 있다. 고동원 성균관대 교수는 “인터넷전문은행에 대한 은산 분리를 완화한 것도 문 대통령이 직접 언급해서야 궁극적으로 해결됐다”면서 “금융감독체계 개편 역시 여러 이해관계자들이 대립하고 있는 문제인 만큼 대통령이 직접 풀어야 할 사안”이라고 강조했다.