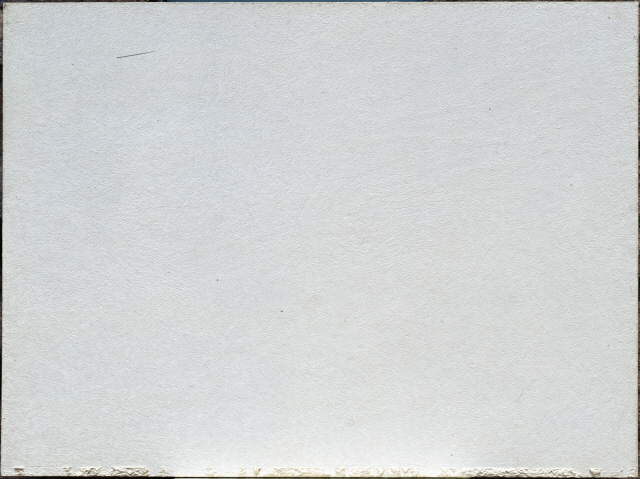

가로 세로 2m를 훌쩍 넘긴 화면 전체가 허옇게 뒤덮인, 이것은 ‘그리지 않은 그림’이다. 신문이 백색지(白色紙)가 아니라 천만다행이다. 그렇지 않았으면 흰 종이 위의 흰 그림이라 보이지도 않았을 테니. 정창섭(1927~2011)의 1999년작 ‘묵고(默考) 99606’의 첫인상은 밤사이 소리 없이 내린 눈밭을 닮았다. 구름 덜 걷힌 하늘부터 눈 내려앉은 땅까지 온통 하얀 풍경 말이다. 하지만 이내 내린 눈 쓸고 밀어낸 자리일 것이라고, 생각이 바뀐다. 길 터주고자 눈을 한쪽 끝으로 밀어둔 것인 양 실제 그림 아래쪽에는 밀리고 뭉친 허연 덩어리가 보인다. 지나간 흔적 다 덮어준 눈이자, 새 첫 발자국 찍을 수 있는 깨끗한 눈바닥이다.

이 작품은 그리기 전의 백지도 아니고, 다 그린 후 백색으로 뒤덮은 것도 아니다. 무언가를 그리기보다는 그저 종이로, 그러니까 우리나라 고유의 한지(韓紙)를 재료로 펼치고 밀고 눌러 작업한 것이다. ‘그리지 않은 그림’은 ‘쫓기지 않는 시간’만큼이나 낭만적이고, 종교적 깨우침 만큼이나 심오하다. 이리 보라 저리 보라 당기지도 밀지도 않는다. 아무것도 강요하지 않는 진정한 자유로움 속에 감상자를 내버려 둔다.

‘닥의 화가’라 불리는 정창섭은 한지 재료인 닥으로 평생을 작업했다. 마흔을 훌쩍 넘기고서 만난 한지라는 재료는 중년 넘어 듬성듬성 머리 빠지기 시작한 노총각이 평생의 짝을 만난 것 못지않게 짜릿했다. 인생이 달라진 계기였으니.

“어린 시절 아침에 잠을 깨면 제일 먼저 눈에 들어오는 것이 창호지를 통해 들어오는 부드러운 햇빛입니다. 창호지에 넣은 코스모스나 국화 꽃잎 등이 은은하고 아름답게 비쳐오면 그 방 안에서 하얀 밥에 파르스름하게 구운 김과 된장을 먹고 자랐으니까요. 그것은 그림을 떠나서도… 뭔가 그리운 순간이에요.”

코스모스와 국화가 나부끼고 흰 밥과 김과 된장이 떠올리게 한 ‘유년시절의 회상’은 그의 작업 동인이 됐다. 그렇게 몸을 일으킨 화가는 “나는 흘리고 번지며 스며드는 수용성을 통해 재료와 나, 물(物)과 아(我)의 일원적 일체감을 소중히 한다”며 물아합일(物我合一)을 추구했다.

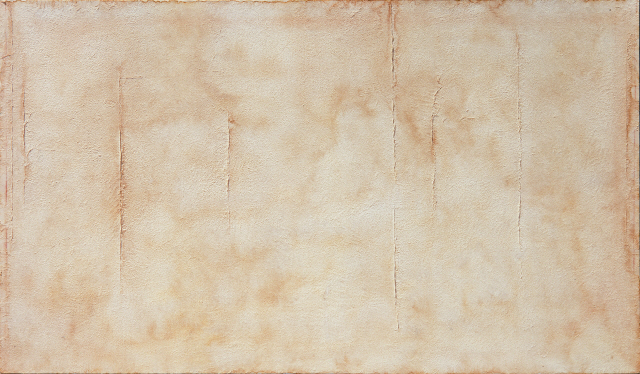

우선 닥을 반죽하듯 물에 풀어 놓는다. 닥은 종이를 만들기 위해 나무에서 채취한 섬유질이자 종이의 원액이다. 닥을 얼마나 오래 물에 담가 놓느냐, 섬유질이 긴 것이냐 짧은 것이냐에 따라 그림의 느낌이 달라진다. 작가는 물 속에 손을 담가 닥을 비비고 주무르며 교감한다. 철퍼덕. 그런 닥반죽을 캔버스 위에 올려 놓는다. 손으로 이리저리 펴고 밀고 매만지면서 섬세하고 미묘한 주름을 만들어낸다. 피자 도우나 칼국수를 만들 때는 밀가루 반죽을 매끈하게 펴는 것이 관건이겠으나 정창섭은 닥을 어루만져 자글자글한 숨결을 더듬는다. 어린아이의 말캉한 볼기짝 같던 반죽이 힘없이 축 늘어진 어머니의 손등처럼 주름질 때까지 작가는 쓰다듬고 어루만지기를 반복한다.

“나의 종이 작업은 우연한 과정으로 종이 위에 만들어진 것이 아닙니다. 말하자면 종이의 가능성과 나의 숨결, 나의 영혼 그리고 나의 개성이 하나로 융합될 때까지 ‘닥’이라는 기본 재료를 손으로 부비고 두드리는 고된 과정을 거친 후에야 존재할 수 있습니다. 도예가가 본능적으로 불의 온도를 조절하는 것처럼 나는 내적 패턴과 우연한 형태와 마주치게 되며 이것들은 잃어버린 지평선 안에서 내 행위의 잔상들을 뒤따르며 내 마음 속 깊이 퍼지게 됩니다.”

흙 주물러 그릇 만든 도공이 가마 곁에서 도자기 구워지기를 숨죽여 기다리는 것처럼 화가는 종이가 스스로 표정을 만들기까지 기다리고 또 기다린다. 그렇게 생겨난 주름은 늙음이 아니라 익음이다. 아니, 주름이 아니라 표정이다. 종이가 스스로 지어 보인 표정에 작가는 순응한다. 득음(得音) 끝에 찾아낸 침묵이라 작가는 이들 말년작 시리즈를 ‘묵고’, 즉 침묵 속에 수많은 질문이 소리 없이 오가는 명상과 고뇌라 불렀다.

정창섭의 삶은 그의 그림 못지않게 평온했다. 1927년 청주의 유복한 가정에서 태어나 순탄하게 컸다. 세일러복을 차려입은 세 살 짜리가 제 덩치에 딱 맞는 자전거를 한 손으로 잡고 당당하게 정면을 응시하며 찍은 흑백사진이 화초처럼 자란 그의 어린 시절을 대변한다. 해방 후 새로 설립된 서울 미대에 입학했고 전쟁 중에 배출한 첫해 졸업생이 됐다. 졸업 후 ‘국전’을 통해 등단했고 서울예고에 재직하다 30대 젊은 나이에 모교인 서울 미대 교수가 되어 정년퇴임까지 제자들을 키워냈으니 복 많은 인생이라 하겠다. 하지만 개인 아닌 세대로서 그는, 마냥 행복할 수만은 없었다. 대학 졸업 후 그 시절 화가 거의 대부분이 그랬던 것처럼 ‘대한민국전람회’(國展·국전)에 출품했고 1953년에 ‘낙조’라는 그림으로, 이어 1955년 ‘공방’으로 특선을 받으며 화단에 자리를 잡았다. 그의 초기작은 학교에서 스승에게 물려받은 아카데미즘이 강했고 묘사력과 선이 중심을 이뤘다. 하지만 점차 형체는 사라지고 앙상한 고목처럼 거칠고 마른 질감의 화면 그 자체를 드러내기 시작했다. 1950년대 말 한국 미술계는 서구에서 유입된 앵포르멜을 민감하게 받아들이고 있었다. 앵포르멜은 제2차 세계대전을 겪은 서구 화단의 감성이었지만 한국전쟁을 체험한 우리 화가들의 공감을 얻기에도 충분했다. 화염이 태우고 그을음이 뒤덮은 듯한 음울한 색조는 전쟁의 폐허와 그림자를 더듬게 했다. 이 시기, 정창섭은 ‘침묵의 노선’을 택했다.

흔히 앵포르멜이 두터운 물감층 위에 격렬한 붓 자국의 흔적으로 행위와 의지를 강하게 드러내던 것과 달리, 물감이 절로 스며들게 내버려두면서 자신을 비워가는 쪽으로 기울었다. 서양의 유화기법을 동양의 수묵화처럼 사용하기 시작했다. 먹 번지듯 무심하게 두고 강물 흐르듯 담담하게 바라보던 정창섭만의 화풍은 한지를 만나면서 절정에 이르렀다. 작가의 1980년대 ‘닥’ 연작에는 일필휘지로 그은 것 같은 강렬한 선의 흔적부터 접고 구긴 것 같은 주름이 더욱 두드러진다. 누르스름한 닥종이 색은 볕 스미는 창호지 같고 온돌 뜨끈한 장판지 같으며 손으로 매만진 흙담 같으면서도 가마솥에 구워낸 누룽지 같기도 하여 정겹다. 그렇게 종이를 통해 스스로를 확인하고서야 정창섭은 첫 개인전을 열었다. 1984년, 그의 나이는 쉰 여덟이었다.

“종이는 바깥의 공기와 사물의 움직임을 안쪽에 그대로 전달하는 속성을 지녔습니다. 빛만 들여보내는 게 아니라 바람과 빗소리도 있는 그대로 느끼게 해요. 한국의 삶은 그렇게 안과 밖이 서로 연결되는 가운데 이루어졌고, 따라서 자연 친화적인 속성이 강합니다.”

실타래 끝난 자리에서 되감으면 그 자리가 새로운 시작점이 된다. 정창섭의 작품은 안과 밖, 시작과 끝을 연결하는 역설적 진리를 침묵으로 속삭인다. 첫 눈에 선명한 인상이 있는가 하면 시간이 지날수록 더욱 또렷해지는 장면도 있다. 그의 작품은 후자를 닮았다. 그리지 않은 그림 앞에서 적히지 않은 일기장을 만지작거린다. 같음과 다름, 안과 밖, 시작과 끝이 조우하는 이 순간. 한 해가 가고 새해가 오고 있다. 어제와 다를 바 없는 반복된 하루들이지만 새로운 과거, 오래된 미래를 꿈꾸기에 충분한 때다.