한국 연구진이 초창기 항성(태양) 주위를 감싼 가스·물질구름층(원시항성계 원반)에서 다섯 가지 종류의 유기물질을 발견하는 데 성공했다. 이들 다섯가지 물질의 함량은 과학계가 혜성에서 측정한 것과 비슷하다. 이로써 유기물질이 태양과 같은 항성 생성 초기 우주공간에 존재했으며 이것이 혜성 등을 타고 지구에 떨어져 생명의 기원이 됐을 것이라는 과학계의 가설에 한층 힘이 실리게 됐다.

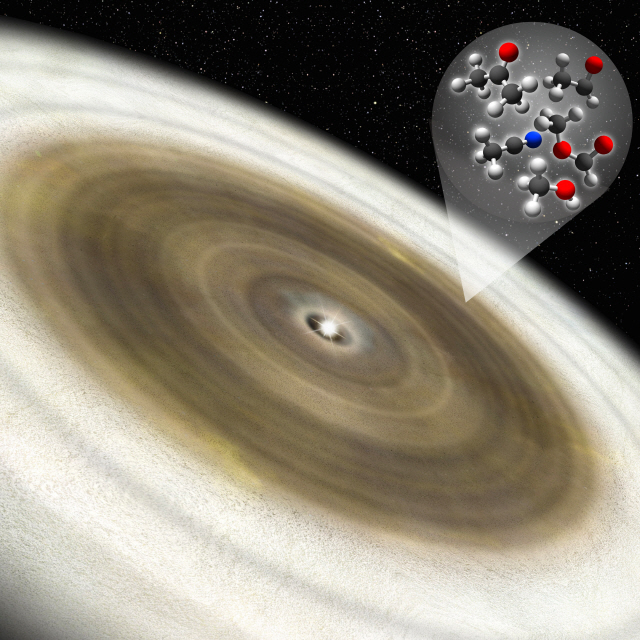

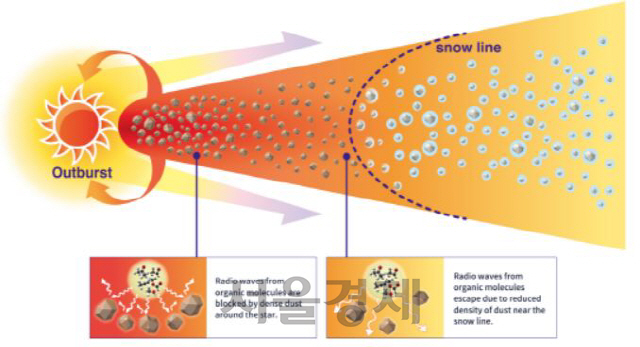

이번 성과를 낸 연구진은 이정은 경희대 우주과학과 교수 연구팀이다. 이 교수팀은 지구로부터 약 1,350광년 떨어진 원시태양인 ‘V883 Ori’를 관측하던 중 메탄올, 아세톤, 아세토니트릴, 아세트알데하이드, 메틸 포메이트의 다섯 가지 복합유기분자를 검출했다. 관측에 이용된 장비는 다국적투자로 칠레에 건설된 대형 전파망원경인 알마(ALMA)였다. 앞서 네덜란드 연구팀이 2016년 알마를 이용해 한 종류의 유기물질(메탄올)을 원시항성계 원반에서 발견한 것 보다 한발 더 나아간 성과다.

태양과 같은 항성은 가스나 먼지, 암석과 같은 형태의 성간물질이 서로 중력 등의 힘에 의해 이끌려 회오리 치듯 자전하며 뭉쳐지고 그 과정에서 주요 물질인 수소가 핵융합해 타오르며 탄생한다는 게 천체물리학계의 주류 이론이었다. 항성을 생성하고 남은 나머지 물질들은 항성 주위를 돌며 서로 뭉쳐져 지구를 비롯한 행성 등을 만들게 된다는 것이다. 그러나 이렇게 잔여 물질이 응집하고 수축돼 만들어진 초기의 지구는 초고온 상태여서 물이나 주요 유기물질들이 증발돼 날아가게 된다. 따라서 지구 형성 초창기에는 물과 유기 물질이 없었다가 지구 생성이 상당히 진행돼 지표가 적당히 식은 후 우주공간을 떠돌던 유기물질과 물이 얼음혜성 등의 형태로 지구에 떨어져 현재의 지구에 존재하는 생명과 물의 기원이 됐을 것이라는 게 과학계의 주요 가설 중 하나다. 이 교수팀의 원시항성계 원반 유기물질 발견은 이 같은 지구 물, 생명의 혜성 기원 가설을 뒷받침하는 증거가 된다는 점에서 의미가 있다. 이 교수팀의 연구결과는 국제학술지 ‘네이처’의 자매지인 ‘네이처 아스트로노미’(Nature Astronomy) 최신호에 게재됐다.

그러나 우리 연구진의 이번 성과를 바라보는 국내 과학계의 표정은 씁쓸하다. 우리의 연구진 실력은 세계 정상급이지만 이번처럼 중요한 천문학적 발견을 앞으로도 지속적으로 이루기에는 국내의 연구장비 투자가 선진국에 미흡하기 때문이다. 이번 연구성과를 가능케 한 최첨단 장비인 알마도 우리 정부가 빠진 채 일본 주도의 다국적 프로젝트로 건설됐다. 양자역학에 이르는 극미시세계에서부터 외계를 관찰, 탐사하는 초거시영역에 이르기 까지 현대과학은 이론적으로 어느 정도 정립된 만큼 남은 과제는 이를 남들보다 얼마나 정확하고 빠르게 입증하느냐에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. 그런 차원에서 연구진의 실력 못지않게 이른바 ‘연구장비’의 스펙을 얼마나 갖췄느냐가 국가적 과학력을 좌우하는 시대가 됐다. 물론 적게는 수십~수백억원에서 많게는 수조~수십조원에 이르는 초정밀·초거대 장비를 개별 국가가 홀로 확보하는 데에는 한계가 있다. 따라서 미국과 유럽 선진국은 이미 수십년전부터 국제공동사업으로 관련 인프라를 구축해 왔으며 일본은 눈치 빠르게 여기에 합류해 주요 국제 과학프로젝트들의 대주주로서 목소리를 높이고 성과를 내고 있다. 한국도 말로만 ‘과학노벨상’ 타령만 할 것이 아니라 기획재정부와 과학기술정보통신부가 보다 도전적으로 국제 과학연구장비 프로젝트에 공동투자를 해야 한다. 그것이 국제 과학계에서 한국의 리더십과 역량을 높이는 지름길이다.