“기생들의 3·1운동은 일제의 식민통제에 대한 저항이자 자신들만의 정체성을 찾기 위한 적극적인 행위였다.”

수원박물관 이동근 학예사는 27일 박물관 세미나실에서 열린 ‘3·1운동 100주년 기념 학술대회’에서 ‘3·1운동과 기생에 대하여’ 주제 발표에서 기생들의 3·1운동 참여를 높게 평가했다.

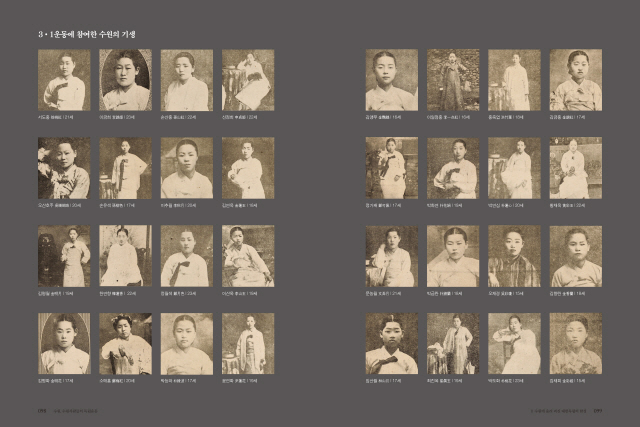

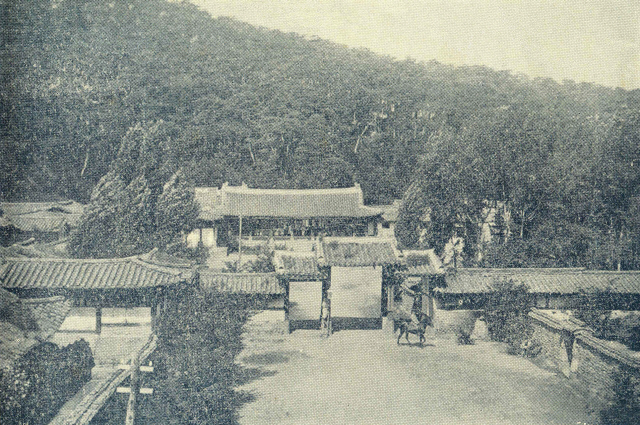

이 학예사는 1919년 3월 19일 경남 진주 기생독립단, 3월 29일 경기 수원 수원예기조합 33명, 3월 31일 경기 안성 안성조합기생, 4월 1일 황해도 해주 해주기생 10여명, 4월 2일 경남 통영 기생단 7명의 만세운동을 조선시대 기생들의 대표적인 3·1운동으로 꼽았다. 특히 1919년 3월 29일 김향화를 주축으로 한 수원예기조합 소속 기생 33명의 만세운동에 대해서는 “일제에 의해 훼손된 화성행궁에서 치욕적인 건강검진을 받아야 했던 상황에 대한 저항”이라는 해석을 내놨다. 당시 일제는 조선의 왕을 상징하는 화성행궁을 의도적으로 무너뜨리고 식민지 행정기구와 병원을 지었다. 1910년 정조대왕의 사당이었던 화령전에 자혜의원을 설치한 뒤 얼마 지나지 않아 화성행궁의 정궁인 봉수당으로 옮겼다. 수원기생들은 자혜의원으로 건강검진을 받으러 가는 치욕적인 날 자혜의원 앞에서 김향화를 필두로 만세를 불렀다.

그는 “조선 시대의 전통적인 기생은 비록 천한 신분이었으나 궁궐과 관청에 소속된 관기(官妓)로서 예술적 재능뿐 아니라 학문도 겸비한 다재다능한 존재였다”라고 평가하면서 “우리 민족이 거족적으로 대한 독립 만세를 외치며 분연히 떨쳐 일어섰을 때 기생들은 주저하지 않고 식민지 사회에서 살아남기 위한 생존권 투쟁의 대열에 참여했다”라고 설명했다.

‘삼일여학교 출신 인물의 민족운동’을 주제로 발표한 정명희 국가보훈처 연구원은 “나혜석, 임순남, 박충애, 최문순 등이 독립운동의 주도적 인물로, 또 근대적 엘리트 여성으로 성장할 수 있었던 것은 수원삼일여학교에서의 체험 덕분”이라며 “삼일여학교는 수원지역 민족교육의 산실 역할을 했다”고 설명했다.

학술대회 기조 강연에 나선 윤경로 전 한성대 총장은 “여성들은 객체가 아닌 주체로서 시대적 상황을 자각하고 스스로 혁명의 주역으로서 일어났다”라면서 “여성들의 참여는 3·1 혁명이 단순한 만세운동이 아니라 남녀의 차이, 계급과 계층의 차별, 나이의 차이를 타파하는 전 민족의 거족적 운동임을 증명하는 것”이라고 강조했다. /정선은 인턴기자 jsezz@sedaily.com