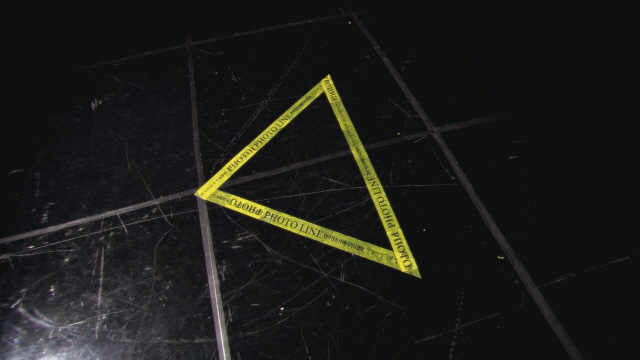

3일 방송되는 ‘SBS스페셜’에서는 ‘포토라인, 피고석에 서다’ 편이 전파를 탄다.

▲ 님아, 그 ‘선’을 넘지 마오

2019년 1월 23일, 양승태 전 대법원장의 영장실질심사를 앞두고 서울중앙지방법원은 취재진으로 북새통을 이루었다. 이 날 양 전 대법원장의 구속 여부만큼이나 초미의 관심사가 된 것은 ‘포토라인’. 영장 심사가 있기 2주 전 검찰에 소환됐던 양승태 전 대법원장은 검찰청 앞에 설치된 포토라인을 ‘쿨하게 패싱’했다. 역대 대통령들조차 포토라인에 꼼짝 없이 멈춰 자신의 입장을 표명했기 때문에 양 전 대법원장의 행동은 국민적 공분을 일으켰다. 하지만 비난 여론에도 양승태 전 대법원장은 법원에 마련된 두 번째 포토라인 역시 그대로 지나쳤다. ‘선’을 넘은 전직 사법부 수장의 전례 없는 행동에 때 아닌 ‘포토라인 논쟁’이 시작됐다.

▲ ‘사이다’ 혹은 ‘현대판 단두대’

‘포토라인 스톱’에는 법적인 근거가 없다. 피의자는 얼마든지 포토라인 스톱과 패싱 사이에서 자유로운 선택을 할 수 있다. 양승태 전 대법원장의 포토라인 패싱을 계기로 이 사실이 알려지며 포토라인을 강제했던 그간의 관행을 비판하는 목소리가 높아졌다. 포토라인에 서는 것만으로 아직 혐의가 입증되지 않은 피의자에게 자칫 ‘범죄자’라는 낙인이 찍힐 수 있다는 것이다. 이에 포토라인이 중대 범죄에 대한 국민의 알 권리를 지키는 마지노선이라는 의견과 피의자 개인의 인권을 침해하는 망신주기에 불과하다는 의견이 대립하고 있는 상황. 포토라인은 과연 알 권리를 수호하고 국민적 공분을 진정시켜주는 ‘사이다’일까, 피의자를 향한 무분별한 비난을 초래하는 ‘현대판 단두대’일까?

▲ 전쟁 같은 포토라인, 씁쓸한 천태만상

그동안 사회적으로 큰 파장을 일으킨 범죄가 있을 때마다 검찰청은 물론 공항까지, 때와 장소를 가리지 않고 포토라인이 설치됐다. 국민적 관심이 높은 만큼 포토라인 현장을 취재하기 위한 언론의 경쟁도 치열하다. 일종의 현장 입장권과 같은 ‘비표’를 받기 위해 기자들이 새벽부터 줄을 서는 것은 물론 범죄 피의자의 표정 하나, 손짓 하나 놓치지 않는 ‘명당자리’를 선점하기 위해 몸싸움이 벌어진다.

갑작스럽게 포토라인에 서게 된 피의자들이 베테랑 기자들에게 어디에 서서, 어떻게 인사를 해야 하는지 ‘코칭’을 받는 웃지 못 할 해프닝도 일어난다. 국정농단 혐의로 검찰에 소환된 최순실의 포토라인 현장에서는 밀려드는 취재진에 그녀의 한 쪽 ‘프라다’ 신발이 벗겨지기도 했다. 이 날 언론이 쏟아낸 기사의 주인공은 단연 ‘순데렐라’가 남긴 명품 신발. 포토라인은 어느새 단 하나의 진실을 발견하기보다, 수십 개의 가십을 만들기 위한 자리로 변질되어 있었다.

▲ 포토라인 이면에 숨겨진 ‘욕망들’

“포토라인에는 사람들의 욕망이 얽혀 있어요. 포토라인 위에 서는 당사자들의 ‘이미지 연출’ 욕망, 당사자를 언론 앞에 세워 심리적 압박을 가하려는 검찰의 욕망, 특종 보도를 노리는 언론의 욕망, 그리고 누군가의 추락을 즐기려는 대중의 욕망.“

-전상진 서강대학교 사회학과 교수-

한 사회학자는 포토라인 이면에 ‘네 가지 욕망’이 있다고 했다. 앵무새처럼 ‘죄송합니다’만 반복하는 사람, 질문을 던지는 기자를 따가운 눈초리로 노려보는 사람, ‘휠체어’에 몸을 의지하고 나타나는 사람까지, 포토라인 위에 서는 당사자들은 얼마든지 자신의 모습을 연출 할 수 있다. 당사자를 공개소환 해 언론 앞에 내세운 검찰은 그를 향한 여론의 화살을 방관한다. 언론은 자극적인 보도로 여론몰이에 가세하고, 대중은 그런 언론에 동조하며 휩쓸린다. 포토라인이 취재 경쟁의 폐단을 막고 취재원을 보호한다는 본래의 목적에서 멀어진 건, 포토라인을 입맛대로 활용하려는 사람들의 욕망 때문이었을까?

‘관례’라는 이름으로 오래 잠자고 있던 포토라인이 논란의 중심에서 피고석에 섰다. 판결의 법봉을 쥔 당신은 어떤 선고를 내릴 것인가?