“나라가 거꾸로 됐습니다. 길 건너에 줄 선 외국인들 때문에 일감이 줄었습니다.”(내국인 일용직 근로자)

“나도 중국동포지만 노임이 싼 한족이 문제입니다. 한국인과 중국동포가 밀려납니다.”(중국 동포 근로자)

5일 오전5시 서울 남구로역 건설인력시장에서 만난 일용직 근로자들은 말을 건네기가 무섭게 불법취업 외국인에 대한 불만을 토로했다. 중국인 불법취업자들이 건설 현장에 깊숙이 파고들었다는 것이다. 실제로 서울 KEB하나은행 남구로지점 앞에는 중국동포와 중국인들이 빼곡했으나 내국인이 모여 대기하는 길 건너편은 상대적으로 한산했다.

국내 건설현장에서 중국동포나 외국인들이 일꾼들을 관리하는 ‘십장(什長)’을 맡는 경우가 늘고 있다. 이들은 주로 같은 나라 출신이거나 같은 언어를 쓰는 사람들로 팀을 구성하기 때문에 한국인들이 자연스럽게 배제된다. 특히 인력시장은 벌써 출신 국가별로 분화되는 현상이 강하게 나타나고 있다. 서울의 대림 지역은 중국동포, 동대문은 고려인이 주로 모이며 남구로는 중국인과 네팔인, 용산은 카자흐스탄인, 이태원은 이집트인이 나온다.

특히 문제는 이러한 십장들이 팀원에 불법취업 외국인 한두 명씩 끼워 넣는 경우다. 불법취업자에게는 임금을 합법근로자의 절반 정도만 줘도 되기 때문에 십장과 기존 팀원이 돈을 더 챙길 수 있기 때문이다. 한 내국인 근로자는 “예전에는 우리가 중국동포를 데리고 다녔는데 지금은 중국동포가 한족을 데리고 다닌다”고 전했다.

불법취업 중국인의 경우 90일짜리 단기비자(C-3)로 들어와 일하다가 체류 기간 만료 전 출국했다 다시 들어온다. 이럴 경우 비행기 값을 감안해도 벌이가 남는다고 한다. 법무부 출입국·외국인청 관계자는 “영주권자나 결혼이민자 등 합법 근로자 십장이 불법취업·불법체류자를 쓰는 형태가 빈번하다”고 설명했다.

건설업계에서는 이 같은 불법취업자가 약 15만명에 달하는 것으로 추정하고 있다. 지난해 대한건설협회가 한국이민학회에 의뢰한 보고서는 지난해 5월 기준 건설업 종사 외국인을 22만6,391명으로 추산했다. 하지만 당시 고용허가제(E-9)·방문취업제(H-2) 비자를 가진 합법근로자는 6만7,000여명에 불과했다. 또 실태조사 결과 5,504개 건설현장에서는 평균 17.9명의 외국 인력을 고용하고 있었는데 이 가운데 두 비자 소유자는 66.9%라고 답했다. 물론 이들 외에도 영주권자와 결혼이민자가 있지만 아주 소수이기 때문에 대부분 불법체류자를 포함한 불법취업자로 추정된다.

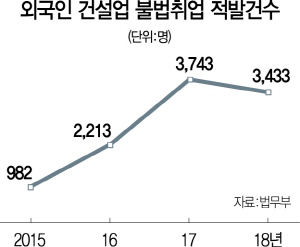

외국인들과 일자리 경쟁을 펼쳐야 하는 상황에 놓인 내국인 건설업 근로자들의 감정은 상당히 악화돼 있을 수밖에 없다. 법무부에서 지난해 중순부터 계속 건설업에 단속 역량을 집중 투입하는 것도 이 때문이다. 지난해 불법취업으로 적발된 외국인 수는 건설업이 3,433명으로 마사지(5,339명) 다음으로 많았다. 하지만 이는 앞서 추산한 건설업 전체 불법취업자에 비하면 턱없이 부족한 숫자다. 단속반은 보통 외국인 불법취업 신고를 받아야 출동하기 때문이다.

건설업계도 외국인 인력이 필요하기는 하지만 불법취업자는 고용하지 않아야 한다는 것은 공감한다. 발주처의 공사단가 인하, 경쟁에 따른 저가수주로 노임을 낮춰야 하는 압력이 있기는 하지만 불법취업자로 이를 해소하는 데 익숙해지면 업체 경쟁력이 약화될 우려가 크기 때문이다. 다만 불법취업자를 데려온 십장들은 위장 취업등록증을 준비해놓기 때문에 자체적으로 거르기는 어려운 점도 있다. 대한건설협회 관계자는 “건설현장에서 불법으로 일하는 외국인 근로자를 막으려면 무엇보다 합법 근로가 가능한 고용허가제와 방문취업제의 건설업 쿼터를 확대할 필요가 있다”고 말했다.