5세대(5G) 통신 요금제를 두고 정부와 이통사간 줄다리기가 팽팽한 가운데 미국이 내달 11일 ‘5G 상용화’를 공언하면서 국내 요금제 인가도 속도를 낼 것으로 예상된다. 고가 모델로 시작해 보급품으로 확산하는 서비스업계의 일반 생리와 정부가 ‘세계 최초’에 더 민감한 사정을 고려할 때 업계의 판정승(고가 요금제 중심)을 점치는 시각이 우세하다.

17일 정부와 업계 등에 따르면 지난 5일 정부가 SK텔레콤의 7만원대 150기가바이트(GB) 5G요금제를 두고 “대다수 중·소량 이용자의 선택권을 제한할 우려가 크다”며 보완을 권고한 가운데 SK텔레콤은 6만원대 이하 요금제의 타당성을 시뮬레이션중인 것으로 알려졌다. 다만 요금제를 새로 편성하더라도 서비스 초기부터 시민단체 등이 요구하는 ‘다양한 중저가 요금제’까지 내놓기는 현실적으로 어렵다는 게 업계의 중론이다.

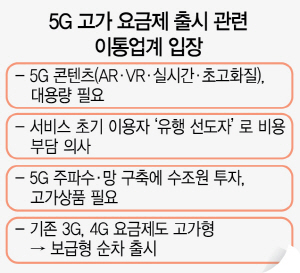

5G 콘텐츠 특성이나 이용자 성향, 통신업계 사정을 고려할 때 중저가 요금제는 현실성이 떨어져서다. 대용량, 초고속을 내세운 5G만의 서비스는 증강현실(AR)이나 가상현실(VR), 실시간, 초고화질 등을 강점으로 내세워 데이터 소모량이 매우 크다. SK텔레콤이 처음 신청한 요금제의 최소 용량단위가 150GB인 점도 이 때문이다. 통신업계의 한 관계자는 “가격을 낮춘다고 30GB, 50GB짜리를 내놓으면 홀로그램 영상이나 몇몇 고용량 콘텐츠를 몇 번 쓰면 남는 게 없을 것”이라며 “결국 소비자들의 불만만 커질 수 있다”고 말했다.

통신업계는 또 5G 서비스 개시 초반부터 가장 비싼 5G용 단말기를 사는 사람들은 ‘다양한 소비자’보다는 ‘유행 선도자’로 보는 게 타당하다고 말한다. 현재 롱텀에볼루션(LTE) 환경에서도 기존 서비스를 충분히 누릴 수 있는 상황에서 5G 이용자는 차별화한 서비스를 누리는 데 비용을 낼 의사가 충분하다는 뜻이다.

업계 사정은 더 현실적이다. KT와 LG유플러스까지 이통사 3사는 5G 주파수를 할당받는 데 3조6,000억원을 들이고 각사별로 통신망 구축에 평균 4조~5조원을 더 쏟아야 한다. 빠른 시일 내 전국으로 5G망을 넓히고 소비자가 원하는 질 높은 콘텐츠를 구현하려면 ‘힘’이 필요한데, 다양한 중저가 요금제를 운영하면 이익률과 효율성 모두 떨어질 수밖에 없다.

이 때문에 SK텔레콤이 요금제를 다시 설계하더라도 대폭 저렴한 상품을 만들기 힘들고, 이를 지켜보는 신고제 사업자 KT나 LG유플러스 역시 고가 요금제의 불가피성을 외치는 모양새다. 이런 가운데 미국 버라이즌이 LTE 요금제보다 월 1만2,000원 높은 최고 13만원대 요금제로 4월 11일 5G 서비스 상용화를 알렸다. 정부와 업계의 줄다리기에 마감이 생긴 셈인데, 업계에 다소 유리한 환경이라는 해석이 나온다. 업계의 한 관계자는 “‘세계 최초 상용화’는 정부가 더 원했던 만큼 업계는 상대적으로 여유가 있다”며 “3G, 4G 출시 후 저가 요금제가 나오기까지 1~2년 걸렸듯 처음부터 보급형 5G 요금제가 반드시 필요하다는 주장은 타당성이 떨어진다”고 말했다.