지난 5일 정부가 SK텔레콤의 7만원대 150기가바이트(GB) 5세대(5G) 통신 요금제를 반려했다는 소식이 전해지자 업계는 몹시 술렁였다. 정부가 2017년부터 ‘2019년 3월 세계최초 5G 상용화’를 내걸고 이동통신업계와 단말기를 만드는 전자업계를 압박해 겨우 따라왔는데 ‘뒤통수를 맞았다’는 반응이었다. 이런 가운데 커다란 변수가 등장했다. 미국이 다음달 11일 5G 통신 상용화를 공언한 것. 결국 ‘세계 최초’ 타이틀을 포기할 수 없는 정부는 시간에 쫓기고 업계로서도 정부 지침을 무시할 수 없는 가운데 5만~6만원대를 최저 수준으로 하는 요금제 라인업이 짜여질 것으로 예상된다.

19일 정부와 통신업계 등에 따르면 이동통신 요금 인가제 사업자인 SK텔레콤과 신고제 사업자인 KT, LG유플러스가 5G 이동통신 요금제를 두고 치열한 협상을 진행하고 있다. 앞서 가장 낮은 요금 모델로 7만원대를 들고 나온 SK텔레콤의 신고가 반려되면서 업체별로 5만~6만원대 요금제를 시뮬레이션한 뒤 이를 토대로 정부와 협의 중인 것으로 알려졌다. 앞서 정부는 SK텔레콤의 요금 인가를 거부하며 ‘대다수 중·소량 이용자의 선택권을 제한할 우려가 크다’고 이유를 밝혔다. 이에 따라 통신업계가 시민단체 등이 주장하는 3만~4만원대 요금제를 내놓을지 주목됐지만 5G 서비스의 특수성과 통신업계의 수익성 등을 고려해 절충점인 5만~6만원대로 결정될 가능성이 높다는 관측이 나온다. 업계의 한 관계자는 “다음달 5일 전후로 통신 3사가 동시에 5G 서비스를 개시할 것으로 보인다”며 “SK텔레콤이 먼저 요금제를 인가받고 KT와 LG유플러스가 신고하는 모습이 일반적이었다

면 지금은 일정상 3사가 동시에 정부와 호흡하는 형태여서 누가 먼저인지 의미가 없다”고 전했다.

국내 5G 요금제 논의가 급물살을 탄 데는 미국 최대 통신사 버라이즌이 14일(현지시간) 다음달 11일부터 시카고와 미니애폴리스에서 5G 스마트폰 서비스를 시작한다고 밝힌 게 결정적이었다. 특히 버라이즌은 데이터 용량별 5G 요금제로 95~115달러 수준을 제시했는데 SK텔레콤이 제시한 요금제보다 50%가량 비쌌다. 미국과 한국 요금제를 단순 비교할 수 없지만 국내 요금제가 비싸다는 이유만으로 인가를 거부한 정부 논리를 약하게 했다는 분석도 나온다.

여기에 5G 콘텐츠 특성이나 이용자 성향, 통신업계 사정을 고려할 때 중저가 요금제는 현실성이 떨어진다는 주장에도 힘이 실렸다. 대용량·초고속을 내세운 5G만의 서비스는 증강현실(AR)이나 가상현실(VR), 실시간, 초고화질 등을 강점으로 내세워 데이터 소모량이 매우 크다. SK텔레콤이 처음 신청한 요금제의 최소 용량단위가 150GB인 점도 이 때문이다. 또 5G 서비스 개시 초반부터 가장 비싼 5G용 단말기를 사는 사람들은 ‘다양한 소비자’보다는 ‘유행 선도자’로 보는 게 타당하다는 관측이 우세하다. 앞서 3G·4G 출시 후 저가 요금제가 나오기까지 1~2년 걸렸듯 처음부터 보급형 5G 요금제가 필요하지 않다는 주장도 있다.

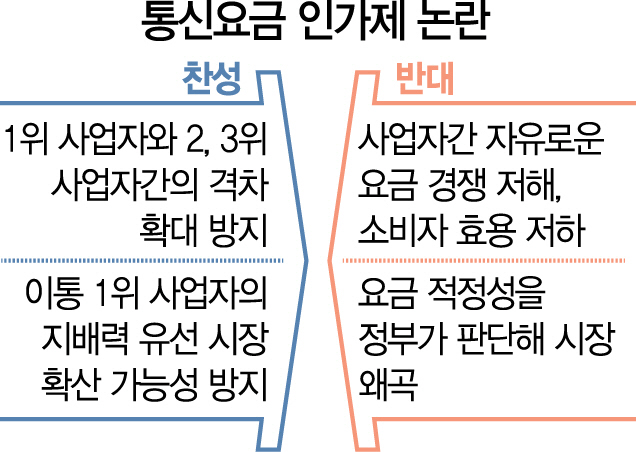

정부가 통신 요금제에 과도한 입김을 불어넣는 데 대해 아예 인가제 자체를 폐지해야 한다는 목소리도 나온다. 요금인가제는 1991년 도입돼 올해로 29년째를 맞는데 통신시장의 변화를 제대로 읽지 못한다는 이유에서다. 이동통신 사업자 1위인 SK텔레콤은 요금안을 만들어 과학기술정보통신부에 제출하면 요금의 적절성을 따지고 물가를 담당하는 기획재정부를 거쳐 3주 뒤에 정식 출시할 수 있다. 인가제는 1위 사업자와 2·3위 사업자 간의 격차 확대를 막고 이통 1위 사업자의 지배력이 유선 시장까지 확산할 가능성을 막는다는 순기능이 있지만 사업자 간 자유로운 요금 경쟁을 저해해 오히려 소비자 효용을 떨어뜨린다는 비판도 있다. 요금 적정성을 정부가 따지면서 시장이 왜곡된다는 평가도 있다. 업계의 한 관계자는 “사업자들이 자유롭게 요금을 정해 건전한 경쟁을 유도해야 한다”고 말했다.