국내 보험산업이 위기에 몰린 이유를 찾자면 수없이 많다. 생명보험·손해보험사 ‘빅3’라는 큰 고래들이 좁은 내수시장에 안주하면서 혁신을 게을리한 것도 이유가 될 수 있다. ‘빅3’가 시장을 훑고 지나가면 중소형 보험사들이 나머지 시장을 놓고 이전투구를 하다 보니 소비자에게 맞는 상품을 내기보다 남들이 내놓는 상품을 곧바로 ‘카피(복사)’해 대응하는 일이 비일비재했다. 이렇다 보니 소비자는 안중에 없고 가입 고객을 놓고 뺏고 뺏기는 싸움만 하면서 불완전 판매 논란이 가시지 않고 보험 소비자들은 보험사를 불신하는 악순환에서 벗어나지 못한 것이다.

하지만 이보다 더 근본적인 이유는 정부가 보험산업을 육성하기보다 규제산업으로만 접근하려는 경직된 사고라는 지적이 나온다. 보험사의 한 최고경영자(CEO)는 사석에서 “일본은 특정상품을 출시하면 금융당국이 ‘이런 상품을 내면 보험사 건전성에 문제가 없느냐’는 질문부터 하는데 한국은 소비자 보호에만 초점을 맞춘다”며 “보험산업을 바라보는 근본 시각부터가 달라 보험산업이나 보험상품의 질도 확연한 차이를 나타내고 있다”고 말했다.

보험산업을 육성해야 다수의 소비자가 더 만족할 만한 서비스를 누릴 수 있는데 한국 정부는 소비자 보호에만 초점을 맞추다 보니 목소리 센 소비자나 ‘체리피커(Cherry Picker)’ 식의 블랙컨슈머가 양산돼 선량한 다수의 고객이 피해를 보는 양상으로 흐르고 있다는 것이다. 이 때문에 규제 일변도로 보험산업을 바라보는 정부의 시각이 전향적으로 바뀌지 않으면 보험산업이 점점 활력을 잃을 수 있다는 우려도 나온다.

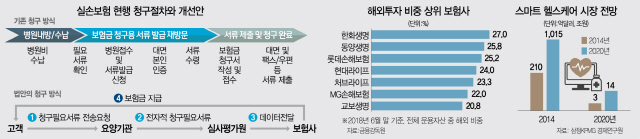

글로벌 보험사들은 각종 핀테크를 접목해 보험상품을 쏟아내고 있지만 국내 보험사는 규제의 틀 속에서 다양한 상상력을 잃어가고 있다. 한 예로 실손보험 청구 절차 간소화는 수년 전부터 업계에서 논의돼왔지만 여전히 국회에서 낮잠을 자고 있다. 보험사와 병원 간 이해관계가 얽혀 있어 금융당국이 중재에 적극적으로 나서지 않다 보니 국회에서도 후순위로 밀려난 것이다. 실손보험 가입자가 3,300만명에 달하지만 고객 편의는 뒷전인 셈이다.

일부 보험사들은 보험청구 절차를 간소화하면 불필요한 청구까지 자동으로 이뤄져 보험금 지급이 눈덩이처럼 늘어날 것으로 우려하고 있지만 고객 편의를 위해서는 시급히 도입돼야 하는 데도 당국이 나서지 않다 보니 아까운 시간만 흐르고 있다. 보험업계 관계자는 “이해관계가 엇갈리는 상황에서 중재자의 모습은 찾아보기 어렵다”며 “전체 성인의 70% 이상이 가입한 실손보험의 경우 민간에서 개별적으로 문제를 풀어나갈 일은 아니다”라며 당국이 나서서 국회 등을 설득할 필요가 있다는 점을 지적했다.

각 부처 간 이해관계를 조율해야 할 금융당국이 제소리를 내지 않는 것도 도마에 오르고 있다. 보험업계 관계자는 “정부 부처에서 금융당국이 낼 수 있는 목소리가 과거보다 한참 약해졌다”며 “어떤 일을 추진하다 논란이 생기면 자신만 다친다는 생각을 먼저 해 금융 관료들은 논란이 될 만한 일을 아예 하지 않으려고 한다”고 지적했다. 관료들은 여론의 비판을 받더라도 방향이 맞으면 후대에 평가받겠다는 심정으로 과감한 정책을 입안해야 하는데 청와대·정치권·여론 등의 눈치만 살피느라 당면한 현안에 눈을 감고 있다는 것이다.

문재인 대통령이 아무리 규제혁신을 외쳐도 논란이 불거지는 것을 불편해하다 보니 금융 관료들은 “기다려보자”는 말만 되풀이하는 것이다. 겉으로는 금융당국이 규제혁신을 굉장히 열심히 하는 것처럼 보이지만 현실에서는 보험사들이 ‘희망고문’만 당하는 셈이다.

해외투자도 규제에 묶여 오도 가도 못하는 상황이다. 보험사의 운용자산 중 30%까지만 해외유가증권 투자가 가능하도록 돼 있는데 이미 일부 보험사는 30%에 육박해 해외자산에 투자하고 싶어도 할 수 없는 상황이다. 해외비중이 높다고 좋은 것은 아니지만 그렇다고 눈앞에 우량한 해외 투자 자산이 있는데 규제로 못한다는 것은 보험산업 육성 의지가 없다는 것을 보여준다. 금융당국은 해외에 잘못 투자하면 보험사들이 큰 손실을 보고 지급불능 사태에 직면할 수 있다며 최대한 보수적으로 접근하고 있다. 예를 들어 신용등급이 가장 짜기로 소문난 무디스 기준을 따라 ‘Baa 등급’ 투자도 허용해야 하지만 당국은 ‘B등급’이라는 이유로 불허하고 있다. 보험업계 관계자는 “무디스의 Baa 등급은 다른 글로벌 신평사 기준을 따르면 A등급”이라며 “기준을 획일적으로 적용하다 보니 해외투자 대상 자산은 그만큼 줄어들고 결국에는 보험사 자산수익률이 낮아지는 악순환이 계속되고 있다”고 지적했다.

그동안 해외투자 노하우를 통해 투자 대상을 보는 눈이 달라졌는데도 금융당국은 여전히 물가에 내놓은 어린애 보듯 ‘규제’만 외치는 셈이다. 보험업계 관계자는 “해외투자 경험이 적은 회사나 무분별한 해외투자 등은 (금융당국이) 철저히 감시해야겠지만 업계 전체를 일괄적으로 규제하는 것은 바람직하지 않다”며 “해외투자를 통한 성장의 기회가 차단되는 것은 보험 소비자들에게도 절대 유리하지 않다”고 지적했다.

국내 생·손보사의 총자산은 지난해 기준 1,155조원이나 되는데 거대한 공룡더러 좁아터진 ‘게이지(우리)’ 안에만 살라고 강요하는 것과 다르지 않다는 지적이다. 한 전직 관료는 서울경제신문과 만나 “보험 분야는 굉장히 어렵고 피상적으로 보면 왜곡된 시각을 가질 수 있기 때문에 오랜 경험을 가진 관료들이 한 우물을 파듯 정책을 펴나가야 하는데 업계와의 유착을 우려해 정기 인사 때마다 교체한다”며 “보험산업을 육성하려고 해도 현실적으로 어려운 이유”라고 말했다.