우리나라의 인구감소 시점이 3년 앞당겨져 오는 2029년부터 총인구가 줄어들 것으로 전망된다. 특히 올해부터 사망자가 출생아보다 많아지는 자연감소가 시작되고 최악의 경우 내년부터 인구절벽이 본격화할 수 있다는 경고음이 들린다.

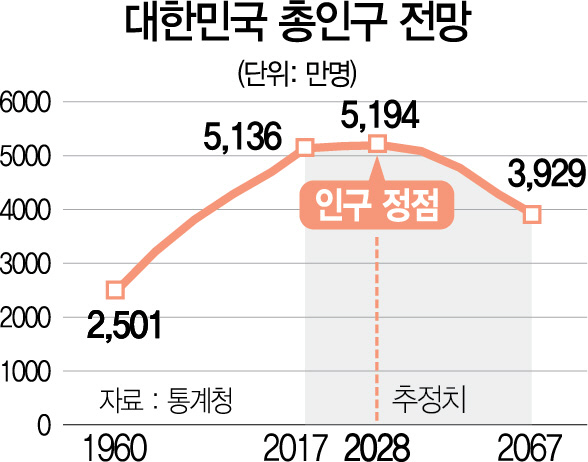

생산가능인구가 지난 2017년부터 10년간 250만명 감소하고 2025년부터 초고령사회(노인 인구 비중 20%)에 진입할 것으로 예상된다. 28일 통계청이 발표한 ‘장래인구 특별추계 2017∼2067년’ 자료에 따르면 중위 추계 시나리오의 경우 총인구는 2028년 5,194만명으로 정점을 찍고 2029년부터 감소하기 시작해 2067년에 1982년 수준인 3,929만명으로 줄어들 것으로 예상됐다. 출산율이 급격히 떨어지면서 2031년을 정점으로 봤던 2016년의 시나리오보다 3년이나 빨라지게 됐다. 중위 추계는 인구 변동에 영향을 주는 출산율·기대수명·국제순이동이 중간 수준을 유지할 것이라는 가정에 따른 것이다.

사망자와 출생아 숫자만 놓고 보면 각각 31만4,000명, 30만9,000명으로 올해부터 인구 자연감소가 시작된다. 그나마 국제인구 유입으로 총인구 감소 속도가 다소 늦춰지는 것이다.

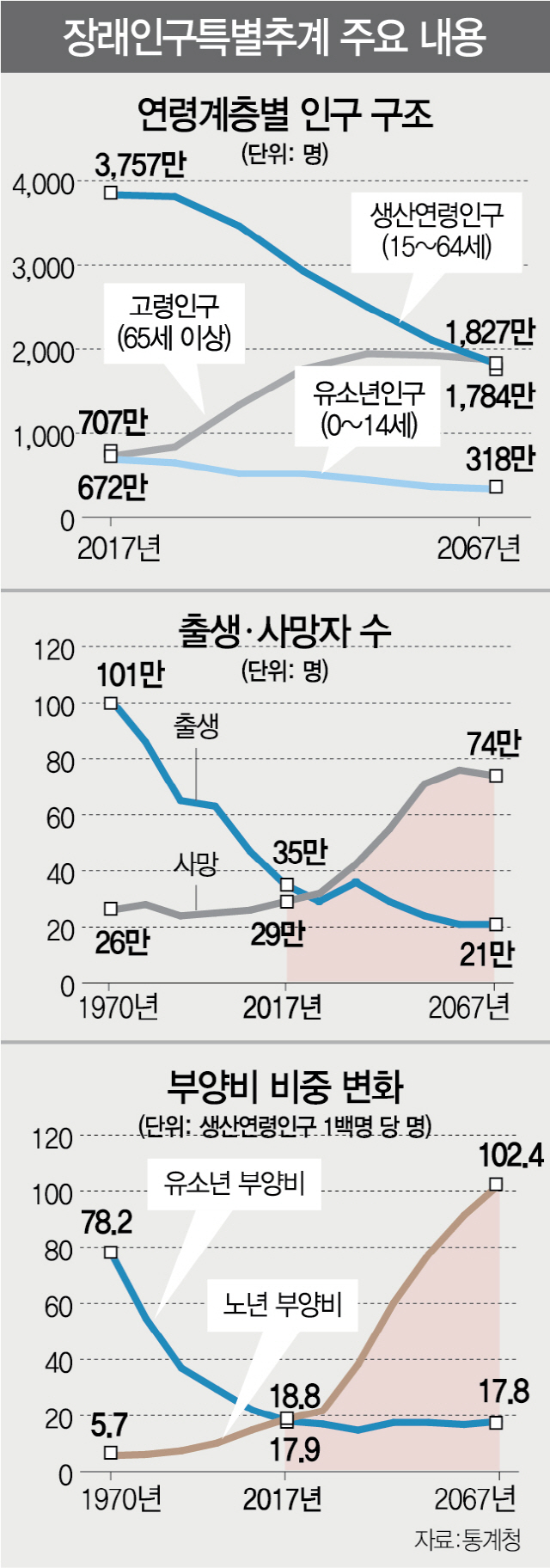

중위 추계를 보면 15~64세 ‘생산연령인구’는 2017년에 총인구의 73.2%였지만 2067년에는 45.4%로 전체 인구의 절반에 미달할 것으로 예상된다. 65세 고령인구 비율은 같은 기간 13.8%에서 46.5%로 상승하고 14세 이하 유소년인구 비율은 13.1%에서 8.1%까지 떨어진다.

출산율과 기대수명이 낮고 국제순유입이 가장 적은 저위 추계로 가정하면 상황은 더 암울하다. 내년부터 총인구(7월1일 기준)가 줄어들어 2067년에는 3,365만명에 그친다. 이는 1972년 총인구 수준이다. 이 시나리오에 따르면 올해 합계출산율은 0.87명, 2022년에는 0.72명까지 떨어질 것으로 전망된다.

통계청은 중위 추계가 발생 가능성이 가장 높은 시나리오라고 판단하고 있다. 하지만 최근 출산율이 빠르게 낮아지는 점을 감안하면 ‘인구쇼크’ 시기가 더 빨라질 수 있다는 우려의 목소리가 크다.

28일 통계청이 발표한 ‘장래인구특별추계’는 지난 2016년 인구추계 이후 3년 만에 이뤄졌다. 보통 5년 주기로 진행되던 장래인구추계를 2년 앞당겨 발표한 셈이다. 통계청의 예상보다 출산율이 빠르게 급락하면서 추계 오차가 커진 탓에 특별추계 형식으로 발표를 서둘렀다. 앞으로 통계청은 5년이 아닌 2년 주기로 우리나라의 장래인구를 추계할 계획이다. 출산율 하락에 따른 인구 감소세가 그만큼 빠르다는 의미다.

이날 발표된 추계 자료에는 ‘인구절벽’을 향해가는 우리의 현주소가 여과 없이 드러났다. 최악의 경우 국내 총인구가 내년부터 감소할 수 있다는 전망까지 나온 상황이다. 2017년 이미 정점을 찍고 감소하고 있는 생산연령인구 역시 50년 후 반토막이 나면서 고령인구보다도 낮은 수준을 기록할 것으로 예상된다.

◇최악의 시나리오 땐 올해가 인구 정점…합계출산율 0.72명까지 하락=통계청은 출산율과 기대수명, 국제 순이동이 얼마나 될지를 따져 저위부터 중위·고위까지 총 3가지의 시나리오를 가정하고 추계 자료를 공표했다. 저위 추계로 살펴보면 우리나라의 총인구는 당장 내년부터 감소한다. 올해 5,165만4,000명이었던 인구가 내년에는 5,164만4,000명으로 줄게 된다. 2016년 통계청이 내놓은 인구추계(저위 추계 기준)와 비교해도 총인구 감소 시기가 2024년에서 2020년으로 4년 앞당겨졌다. 이는 우리가 전 세계에서 유례가 없을 정도로 심각한 저출산 상황을 겪고 있는 탓이다. 저위 추계로 합계출산율은 올해 0.87명에서 하락을 거듭하다 2022년 0.72명으로 바닥을 찍는다. 김진 통계청 인구동향과장은 “저위 추계는 말 그대로 최악의 시나리오를 가정한 것이기 때문에 그렇게 진행될 가능성은 높지 않다”고 말했다.

문제는 현재 출산율이 2016년에 최악을 가정해 계산했던 저위 추계보다도 더 낮다는 데 있다. 당시 통계청은 2018년 합계출산율을 1.13명(저위 추계 기준)으로 예상했지만 실제 합계출산율은 0.98명으로 나타났다. 앞으로 저출산 기조가 심해지거나 예상치 못한 인구 감소 요인이 발생한다면 저위 추계 또는 그보다 심각한 상황도 얼마든지 발생할 수 있다.

◇고령인구·생산연령인구, 2065년 역전=국가 경제의 버팀목이 돼주는 생산연령인구(15~64세)도 2년 전 3,757만2,000명으로 정점을 찍은 후 급감하고 있다. 중위 추계 기준으로 향후 10년 동안 250만명 감소하고 2067년에는 1,784만2,000명을 기록하며 현재의 절반 아래로 떨어질 것으로 전망된다. 총인구에서 차지하는 비율도 함께 추락한다. 2017년 기준 73.2%였던 생산가능인구 비율은 중위 추계로 2056년 49.9%로 내려가고 2067년에는 45.4%까지 떨어질 것으로 예측된다.

반면 65세 이상 고령인구는 급격히 늘 것으로 보인다. 2017년 706만7,000명이었던 고령인구는 2033년까지 2배로 급증한다. 2050년에는 1,900만7,000명으로 정점을 찍고 감소하지만 총인구에서 차지하는 비율은 계속 증가할 예정이다. 2065년에는 고령인구가 1,857만명으로 생산연령인구(1,850만3,000명)를 처음으로 추월한다. 과거 ‘피라미드’ 형태였던 우리나라 인구구조가 중간이 두터운 다이아몬드를 거쳐 ‘역피라미드’형으로 변해가는 셈이다.

이처럼 인구 감소세가 예상보다 더 빠르게 진행되면서 정확한 ‘적정인구’ 규모를 추계하거나 저출산을 해결하기 위한 지원을 늘리는 등 대책 마련을 서둘러야 한다는 의견이 제기된다. 적정인구란 사회·경제적으로 균형을 이루기 위해 가장 적절한 인구수를 의미한다. 2000년대 초반 한국인구학회가 4,600만~5,100만명을 우리나라의 적정인구로 내놓았고 국토도시학계에서는 4,350만~4,950만명을 제시했다. 신윤정 한국보건사회연구원 연구위원은 “적정인구는 과거에 많은 가정을 거쳐 나온 수치인데 최근에는 관련 연구가 활발하지 않았다”며 “현실적으로 적정인구를 제시하고 이를 목표로 한 정책 추진이 어렵기 때문에 낮은 출산율을 해결할 정책 개입이 우선돼야 할 것”이라고 설명했다.

/세종=황정원·정순구기자 garden@sedaily.com