문재인 정부 2기 내각 청문회도 과거 청문회와 다를 게 하나도 없었다. 어김없이 청와대의 인사검증은 부실했고 야당은 무분별한 ‘흠집 내기’로 일관했다. 정책검증은 언제나 그렇듯 ‘가뭄에 콩 나듯’ 이뤄졌다. 인사청문 경과보고서 채택은 대거 무산됐지만 대통령은 아랑곳하지 않고 임명을 강행했다. 지난 2000년 도입돼 우리나라 나이로 20세가 된 청문회 제도는 성인이 된 지금까지도 이 같은 악순환의 고리를 끊어내지 못하고 있다. 상황이 이렇자 또다시 청문회 무용론이 흘러나온다. 전문가들은 청문회 도입 취지를 잘 살리기 위해서는 청문 결과의 구속력을 강화하는 방향으로 인사청문회법을 전면 개정해야 한다고 입을 모았다. 또 청와대는 인사검증을 강화해 국회가 정책검증에 집중할 수 있는 환경을 조성해주고 그와 동시에 야당은 과도한 흠집 내기와 정치 공세를 멈춰야 한다고 강조했다.

8일 정치권에 따르면 문재인 대통령이 이날 김연철 통일부 장관, 박영선 중소벤처기업부 장관을 임명하면서 현 정부 들어 국회가 인사청문 경과보고서를 채택하지 않았는데도 대통령이 임명을 강행한 장관급 이상 인사는 총 11명으로 늘어났다. 강경화 외교부 장관, 송영무 국방부 장관, 홍종학 중소벤처기업부 장관, 유은혜 교육부 장관, 조명래 환경부 장관, 김상조 공정거래위원장, 이효성 방송통신위원장, 조해주 중앙선거관리위원회 상임위원, 양승동 KBS 사장 등이다.

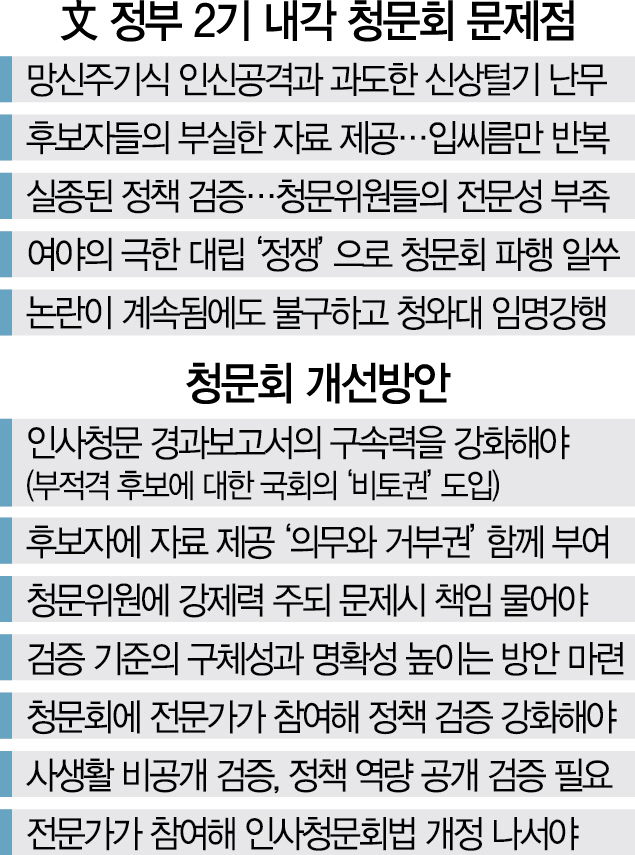

이번 청문회는 내용 면에서도 문제가 많았다. 박 장관 청문회는 그야말로 정쟁의 장이었다. 급격한 최저임금 인상, 주 52시간 근무제 도입 등으로 중소기업들이 큰 어려움을 겪고 있는데도 불구하고 그에 대한 질의와 답변은 거의 이뤄지지 못했다. 망신주기식 인신공격과 과도한 신상털기가 난무했다. 야당은 박 장관이 자료를 제대로 제출하지 않아 검증이 이뤄질 수 없었다고 목소리를 높였고 여당은 여당대로 야당이 필요 이상의 자료를 요구했다고 맞섰다. 여야의 입씨름에 청문회는 2시간가량 의사 진행 발언만 계속되기도 했다. 결국 청문회는 파행으로 끝났다. 자유한국당은 청문회장 밖에서도 변호사인 박 장관 배우자의 대기업 사건 수임 문제를 지속적으로 제기했고 더불어민주당은 법적 대응을 검토하겠다고 경고했다.

최정호 전 국토교통부 장관 후보자와 조동호 전 과학기술정보통신부 장관 후보자의 경우 청문회 이후 여론이 악화하자 낙마했다. 청문회 이전 인사검증이 부실했던 것 아니냐는 지적이 나오는 대목이다. 김연철 장관 청문회 역시 그의 대북정책을 검증하는 데는 미흡했다는 평가가 나온다. 청문회 질의와 답변은 장관이 과거 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸던 글들에 대한 것이 대부분이었다. 이외에도 여야의 극한 대립 정쟁으로 청문회는 곳곳에서 파행되기 일쑤였다.

전문가들은 대통령의 ‘마이웨이식 인사’ 관행을 막기 위해서는 청문 보고서의 구속력을 강화할 필요가 있다고 강조한다. 다시 말해 국회의 권한을 강화하자는 얘기다. 그러기 위해서는 부적격 후보에 대한 국회의 ‘비토권’ 도입도 한 방안이 될 수 있다고 입을 모은다. 최창렬 용인대 교수는 “법적 절차 면에서 (청문 보고서가) 구속력을 갖지 못하다 보니 유명무실한 청문회에 그치는 현실을 개선하기 위해서는 국회의 권한을 강화하는 방법을 찾아야 한다”며 “비토권 도입 등도 논의될 수 있는 하나의 방안”이라고 말했다. 이어 그는 “정부가 인사검증을 다 끝내고 국회는 정책적 역량 검증에만 집중할 수 있도록 하는 인사청문회의 시스템화가 필요하다”고 덧붙였다.

더 나아가 청문위원들이 주어진 권한을 최대한 활용하는 동시에 의회의 동의를 받아야만 임명할 수 있는 공직자 수를 늘릴 필요가 있다는 주장도 나온다. 신율 명지대 교수는 “지금도 위증죄 등을 적용해 법적인 조치를 취할 수 있는 길이 있다”며 “이를 활용하지 않는 게 문제지 청문회에 제도적 결함이 있는 것은 아니다”라고 지적했다. 신 교수는 권력 견제 장치의 무력화 문제를 해결하기 위한 대안과 관련해서는 “국회 동의를 받아야 임명할 수 있는 공직자 수를 늘리는 것을 검토해볼 필요가 있다”며 “미국은 의회 동의해야 임명 가능한 공직자 수가 1만6,000명이지만 한국은 17명에 불과하다”고 설명했다. 그는 또 청문위원들의 자질과 임명권자의 인식 문제도 제기했다. 신 교수는 “전문성이 부족하다 보니 대통령의 막강한 권한을 견제하라고 국민이 국회에 준 권력을 국회가 스스로 무력화시키고 있다”며 “임명 강행은 청문회라는 제도로 바꿀 수 있는 문제가 아니다. 청문회 결과를 무시하고 논란거리가 많은 인물 임명을 마이웨이식으로 강행하는 것은 권력자들의 문제가 아니겠느냐”고 말했다. /임지훈·김인엽기자 jhlim@sedaily.com