신의료기술평가와 보험등재심사를 동시에 진행하는 ‘신의료기술평가에 관한 규칙’ 개정안이 입법예고에 돌입하면서 국내 의료기기 전문기업들의 기대감이 높아지고 있다. 하지만 개정안 통과 후에도 여전히 불필요한 절차가 많아 이번 기획에 대대적인 제도 손질이 이뤄져야 한다는 지적이다.

3일 업계에 따르면 의료기기 인허가 절차와 기간을 단축하는 신의료기술평가 개정안이 국회 통과를 앞두고 있지만 의료계 안팎에서는 불만의 목소리가 여전하다. 여전히 보건복지부와 식품의약품안전처 두 기관으로부터 허가를 받아야 하는 비효율성이 개선되지 않았기 때문이다.

지난 2007년 도입된 신의료기술평가는 세상에 처음 등장하는 신의료행위가 나타났을 때 의학적으로 검증되지 않은 기술로부터 건강권을 보호하고 신의료기술의 개발을 장려하기 위해 제정됐다. 하지만 의료기기 전문기업들은 신의료기술평가를 신제품 출시를 가로막는 최대 장애물이라고 비판해왔다. 식약처에서 임상자료를 모두 검토하고 안전성과 유효성을 평가받은 의료기기를 출시 직전에 다시 복지부 산하 한국보건의료연구원(NECA)의 검증을 받아야 하기 때문이다.

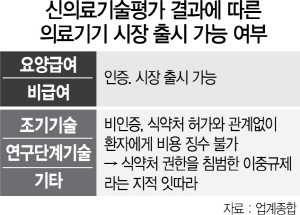

NECA가 검증하는 항목은 식약처와 사실상 동일하지만 건강보험 등재를 판단하는 기준을 결정하기 때문에 영향력이 막강하다. 통상 NECA는 신의료기술에 대해 건강보험 ‘등재’ ‘미등재’ ‘비인증(연구단계기술·조기기술·기타)’ 3가지 중 하나로 판단하는데 문제는 비인증이다. 비인증을 받으면 식약처 허가를 받았지만 건강보험 코드부여와 환자에게 행위비용 징수가 불가능한 일종의 ‘유령 기술’이 되기 때문이다.

이 때문에 업계에서는 이번 기회에 신의료기술평가의 전면적인 개정이 필요하다고 입을 모은다. 식약처의 허가 과정과 연계하기 위해 현재 복지부 산하에 있는 NECA의 일부 업무를 식약처로 옮기는 조치가 수반돼야 한다는 것이다. 일각에서는 복지부가 의료기기 업계에 영향력을 발휘하기 위한 수단으로 신의료기술평가에 집착하고 있다는 지적도 나온다.

한국의료기기산업협회 관계자는 “일선 의사들은 첨단 의료기기가 출시되더라도 비인증을 받으면 해당 안전성과 유효성에 큰 문제가 있는 제품으로 여기기 때문에 판매로 이어질 수 없는 구조”라며 “신의료기술평가 개정안에 규제기관을 일원화하는 것이 반영되지 않으면 국내 의료기기 업계가 체감할 수 있는 변화는 거의 없을 것”이라고 말했다.