“어떻게 사랑이 변하니?”

허진호 감독의 영화 ‘봄날은 간다’에서 상우(유지태분)는 이별을 통보하는 연인 은수(이영애분)를 향해 이렇게 되묻는다. 머릿속이 새하얘진 상우는 이런 말도 한다. “너, 나 사랑하니?” 마음이 식었으니 헤어지자는 연인에게 현재형으로 사랑하는지를 따져 묻는 이 말은 언뜻 이상하게 들린다. 그럼에도 이 장면은 ‘NG’ 커트가 아니라 ‘오케이’ 커트로 살아남았다. 어쭙잖은 논리적 개연성 대신 인물의 감정을 믿고 따라간 연출은 뾰족한 바늘로 콕콕 찌르듯 관객의 심장에 통증을 일으킨다.

돌이켜보면 누구에게나 그런 때가 있었다. 오늘의 이 사랑이 영원히 이어질 것이라 믿었던 시절, 언젠가는 이 사랑이 부서질 수 있다는 가능성은 유념조차 하지 않았던 시절 말이다. 사실 ‘봄날은 간다’의 이야기는 하나도 유별나지 않다. 남녀가 만나 호감을 품고 사랑하다가 이별하는 내용이 전부다. 그런데도 이 영화는 특별하다. ‘봄날은 간다’는 사랑이 불꽃처럼 팡팡 터져 올랐다가 맥없이 사그라지는 명멸의 순간을 섬세하고도 냉정한 시선으로 포착한다.

강원도 삼척에 있는 신흥사는 상우와 은수가 반짝반짝 깜박이며 다가오는 사랑의 신호를 감지한 곳이다. 상우는 사운드 엔지니어, 은수는 지방 방송국의 프로듀서(PD)이자 아나운서다. 두 사람은 지역의 숨은 명소를 현장의 소리와 함께 소개하는 라디오 프로그램을 제작하기 위해 이곳을 찾는다. 신흥사에서 작업을 마치고 하룻밤을 묵은 뒤 상우는 은수를 강릉에 있는 집까지 바래다준다. 집 앞에 도착해 차에서 내린 은수가 먼저 용기 있게 “라면 먹고 갈래요?”라고 당돌히 물으면서 사랑의 역사는 시작된다.

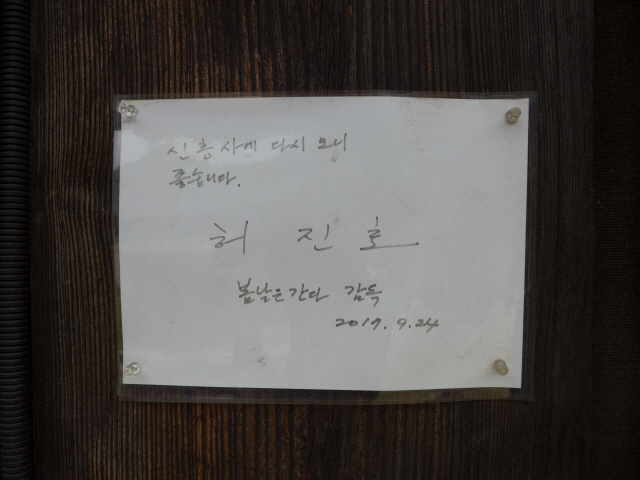

신흥사는 신라 진성여왕 3년(889) 강원도 동해시에 처음 지어졌다가 조선 현종 15년(1674)에 현재 위치인 근덕면 동막리로 옮겨왔다. 지흥사·광운사·운흥사 등 여러 차례 절의 이름이 바뀐 끝에 순조 21년(1821)부터 지금의 명칭으로 불리고 있다. 연꽃이 펼쳐진 작은 연못을 지나 입구로 들어서면 고즈넉한 정취를 품은 사찰이 모습을 드러낸다. 불상 앞에 선 은수가 경건한 자세로 절을 하며 소원을 빌었던 대웅전, 두 사람이 녹음 장비를 설치하고 고요한 새벽의 소리를 채집했던 지장전이 그때 그 모습 그대로 남아 있다. 허진호 감독이 ‘신흥사에 다시 오니 좋습니다. 2017. 9. 24’라는 글귀와 함께 남긴 친필 서명은 영화의 여운을 간직한 여행객에게 뜻밖의 반가움을 선물한다.

신흥사에서 아래쪽으로 10분 정도만 걸으면 나오는 대나무숲도 ‘봄날은 간다’의 촬영지로 유명한 곳이다. 버스터미널에서 처음 만난 상우와 은수가 통성명을 한 뒤 곧바로 향한 장소다. 탁 트인 밭을 지나 숲 안으로 발걸음을 옮기면 산들산들 불어오는 바람을 맞으며 ‘솨솨’ 소리를 내는 대나무들이 보인다. 실제 이 동네 주민이자 주인공들에게 밥 한 끼를 대접하는 할머니로 영화에 출연했던 강화순씨의 집도 대나무숲 바로 옆에 여전히 자리를 지키고 있다.

어슴푸레한 새벽 거리에서 허리가 꺾이도록 껴안고 산야의 무덤을 보며 “죽으면 함께 묻히자”고 약속했던 두 사람은 끝내 갈라선다. 이미 한 차례 이혼을 경험한 은수가 상우의 완전무결한 사랑이 부담스러워 뒷걸음을 치면서 균열은 시작됐다. 찬바람이 쌩쌩 부는 겨울에 만나 사랑을 시작했던 남녀는 한여름의 뜨거운 햇살 아래 이별했다. 상우가 이불을 뒤집어쓰고 눈물로 베개를 적시는 와중에도 시간은 무심하게 흐르고 계절은 돌고 돈다.

영화의 마지막 장면은 가을 정취가 한층 무르익은 어느 오후 억새밭을 찾은 상우를 비춘다. 언제나처럼 상우는 헤드셋을 끼고 흘러가는 찰나를 핀셋으로 고정하듯 소리를 녹음기에 담고 있다. 영원을 믿었던 청년은 ‘사랑도 언젠가는 추억이 된다’는 쓸쓸한 섭리를 받아들이는 어른으로 성장했다. 결별의 아픔을 이겨내고 청년의 티를 벗은 상우의 입가에는 비로소 미소가 번진다. 한때는 지나가는 봄날을 부여잡으려고 발버둥을 치기도 했지만 때가 되면 또 다른 봄날이 올 것임을 이제는 알기 때문이다.

영화 오리지널사운드트랙(OST)에 수록된 곡이자 유지태가 직접 부른 ‘그해 봄에’의 노랫말은 저마다 다른 사랑의 기억을 간직한 우리의 가슴을 적신다. “언제였나 그대와 이 길을 걸었던 날/ 꽃처럼 웃었던가 사랑한 아스라한 기억들/(중략)/ 아파하던 마음에 따스한 햇살이/ 힘겹게 돌아오니/ 어느새 봄이 가고 있네요.” /글·사진(삼척)=나윤석기자 nagija@sedaily.com