10개월·13세·16세·19세. 서울 송파구 오금동에 자리한 ‘봄채’에는 나이도, 얼굴도, 이름도 전혀 닮지 않은 4명의 여자아이들이 자매로 살아가고 있다. 가장 늦게 가족이 된 아이는 오는 8월 돌을 맞는 유민(가명)이. 생후 5일째 베이비박스에서 발견돼 봄채로 삶의 터전을 옮긴 유민이를 포함해 다른 아이들도 수년째 함께 생활하고 있다. 이들을 한가족으로 만든 이는 봄채를 운영하는 윤설희(64) 시설장. 윤 시설장은 부모의 경제적·정신적·신체적 어려움으로 인해 함께 지낼 수 없거나 부모에게서 버림받은 아이들이 자립하거나 원가족에게 돌아갈 때까지 ‘큰 엄마’로서 아이들을 돌보고 있다.

1990년대 말 작은 음악학원에서 아이들에게 피아노를 가르친 것을 시작으로 24시간 어린이집까지 운영하며 아이들을 돌보면서 일생을 살아온 윤 시설장은 국제통화기금(IMF) 사태로 어려워진 가정들을 지켜보면서 아동 그룹홈(공동생활가정)을 열기로 결심했다고 한다. 현재 ‘별빛 내리는 마을’과 ‘봄채’ 두 곳의 그룹홈을 운영하고 있는데 별빛 내리는 마을에는 4세·7세·13세·16세 남자아이 4명이 거주하고 있다. 윤 시설장은 “음악학원에서 유치부를 개설하면서 아이들을 가르치던 도중 아이들을 돌봐줄 장소가 마땅치 않다는 사실이 가슴 아파 24시간 어린이집을 개설하게 됐다”며 “이후 IMF 외환위기로 가정들이 무너지는 것을 바라만 보는 게 안타까웠는데 ‘그룹홈’이라는 공간이 있다는 것을 알게 되면서 지난 2000년에 별빛 내리는 마을을, 2013년에 봄채를 열었다”고 소개했다.

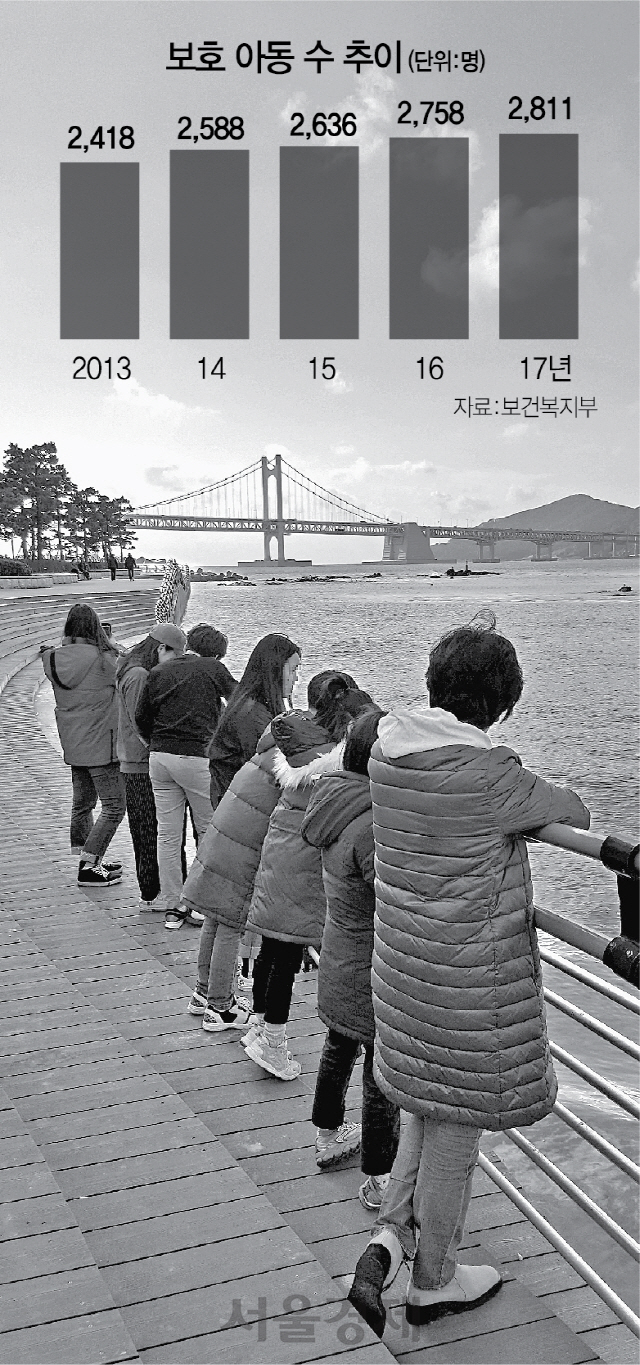

아동 그룹홈은 부모의 방임이나 학대 등으로 보호가 필요한 아동에게 가정과 같은 주거여건과 보호·양육·자립지원 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다. 십수 명에서 수십 명에 달하는 대규모 집단시설에서 아이들을 보호하는 것보다 소규모의 가정 형태로 보호하는 공간의 필요성이 제기되면서 1997년 시범사업이 실시됐고 2004년부터 아동복지시설의 하나로 추가됐다. 이 같은 목적 때문에 기존 시설과 달리 아동 그룹홈에는 7명 이하의 아이들만 거주할 수 있다. 2005년 154곳에 그쳤던 아동 그룹홈은 2017년 533곳으로 3배 이상 늘었고 2013년 2,418명이던 보호 아동 수는 2017년 2,811명으로 4년 만에 16%나 증가했다.

법제화가 된 지 15년이 지났지만 아동 그룹홈 아이들의 엄마가 되는 것은 여전히 쉽지 않다. 부모로부터 큰 상처를 받은 아이들을 돌보는 것만으로도 벅찬데 각종 지원 등이 충분하지 않아 신경 써야 할 부분이 많기 때문이다. 가장 큰 문제는 재정이다. 아동 그룹홈으로 이용되는 거주지의 경우 정부의 보조가 아닌 시설장의 사비로 마련해야 한다. 끝을 모르고 치솟는 집값을 바라보는 시설장들이 한숨을 내쉬는 이유다. 윤 시설장은 “집값이 너무 비싸기 때문에 서울을 벗어나 김포나 지방으로 이전하는 사례도 많다”며 “최근에 정부가 이를 해결하겠다며 아동 그룹홈도 임대주택에 거주할 수 있도록 법을 바꿨지만 임대주택은 평수가 너무 작아 아동 그룹홈을 운영하기에는 적절하지 않다”고 지적했다. 아동 그룹홈은 실평수 25평 이상에서만 운영하도록 규정돼 있지만 대부분의 임대주택은 이보다 작기 때문이다.

윤 시설장은 “집값이 부담돼 많은 그룹홈이 비교적 낡은 건물에서 지내기도 하는데 보육원 등의 시설과 달리 아동 그룹홈에는 건물 수선을 위한 기능보강비가 지원되지 않아 어려움을 겪는다”고 덧붙였다. 생활비도 문제다. 현재 아동 그룹홈은 아동 1명당 지급되는 월 50만원 안팎의 수급비와 약간의 특별간식비, 월 32만원 정도의 지원을 제외하면 개별 후원금이나 시설장의 사비에 의존해야 하는 실정이다. 4명의 아이들이 거주하고 있는 봄채의 경우 약 332만원으로 4명의 아이, 시설장, 2명의 사회복지사까지 7명이 생활해야 한다. 이 밖에 아동 그룹홈에서 일하는 사회복지사의 경우 보육원 등에서 일하는 사회복지사와 달리 호봉이 인정되지 않아 신입 사회복지사도, 십수 년의 경력을 가진 사회복지사도 똑같은 200만원 미만의 임금을 받는다는 문제도 있다. 윤 시설장은 “같은 일을 하면서도 제대로 대우받지 못한다는 생각에 몇 개월, 심지어는 며칠 만에 그만두는 경우가 허다하다”며 “아이들이 ‘이모’라고 부르는 사회복지사가 금세 바뀌기 때문에 마음을 주지 못하는 부작용도 함께 발생한다”고 하소연했다.

아동 그룹홈을 향한 사회적 편견도 장애물이다. 아동 그룹홈에 머무는 아이들은 소위 말하는 불량청소년이거나 다른 문제가 있을 것이라는 편견에 아동 그룹홈이 들어서는 것을 반대하는 일도 종종 발생하기 때문이다. 몇 달 전 서울 시내 아파트로 자리를 옮긴 한 아동 그룹홈의 시설장은 “입주할 때는 몰랐는데 이후에 입주민회의에서 그룹홈의 입주를 반기지 않았다는 이야기를 들었다”며 “부모에게 양육되지 않은 아이들은 도벽이 있을 것이라는 등의 색안경과 함께 혹시나 집값 등 경제적인 피해가 있지 않을까 하는 마음이 작용했기 때문 아니겠느냐”고 말했다. 이런 이유로 일부 아이들은 같은 반 학부모나 학생들에게 자신이 그룹홈에 산다는 사실이 알려지는 것을 꺼리기도 한다. 서울 신대방동에서 돈보스코 수도회 소속의 ‘서울 나자렛의 집’을 운영하고 있는 요한나 수녀(김유나 시설장)는 “유치원이나 학교에서 열리는 행사에 참석하는 일은 다른 신자에게 부탁하는 방식으로 대처하기도 한다”며 “혹여나 아이가 곤란한 일을 겪을까 걱정돼 이렇게 대처하기는 하지만 아이가 어떻게 생각할지 늘 조심스럽다”고 말했다.

아동 그룹홈에서 양육한 아이들이 성인이 된 후에도 시설장들의 고민은 끝나지 않는다. 법적으로 성인이 된 아이들은 자립정착금 500만원과 후원자의 후원금 저축금액과 같은 금액을 국가가 추가로 적립하는 아동발달지원계좌(CDA), 자립수당 월 30만원을 가지고 아동 그룹홈을 떠나야 한다. 하지만 아이들의 약한 마음을 노린 친부모에게 자립금 등을 뺏기는 경우까지 발생한다. 김 시설장은 “새어머니와 친아버지로부터 불에 달군 젓가락으로 눈에 띄지 않는 곳만 지지는 등의 신체적 학대를 당해 아동 그룹홈에 머문 아이가 있었는데 성인이 돼 퇴소할 때 받은 정착금과 직장에 다니며 번 돈을 새어머니에게 빼앗긴 경우도 있었다”며 “친부모와 떨어져 산 아이들은 마치 소설 속의 캐릭터들처럼 친부모에 대한 그리움이나 환상이 남아 있어 이런 일이 발생하기도 한다”고 한숨을 내쉬었다.

친부모로 인해 곤혹스러운 경우는 이뿐만이 아니다. 같이 살지 않더라도 여전히 부모가 아이에 대한 법적 권리를 가진 탓에 아이의 명의를 이용하는 경우도 발생한다. 김 시설장은 “갓난아기인 아이를 버려놓은 친아버지가 자녀 명의로 휴대폰을 여러 대 개통한 뒤 요금을 연체해 아이를 신용불량자로 만들기도 했다”며 “아이가 이제 성인이 되니 아르바이트를 하겠다며 통신사 매장에 갔는데 키워주지도 않은 친아버지 때문에 개통이 어렵다는 이야기를 듣고 펑펑 울었던 게 아직도 잊히지 않는다”고 토로했다. 아이들의 실질적인 ‘엄마’임에도 법적 부모도, 후견인도 아니기 때문에 은행계좌 개설 등에서도 여전히 어려움을 겪고 있다.

이처럼 순탄치 않은 상황에서도 이들이 ‘엄마’로 살겠다는 선택을 한 이유는 보통의 엄마들과 다르지 않았다. 김 시설장은 “퇴소한 아이들이 찾아오는 것만으로도 피로회복제가 된다”며 “사회복지사나 치위생사·물리치료사 등의 직업을 갖고 사회인으로 살아가는 아이들이 그 ‘집’에서 살지 않았다면 지금의 나는 없을 거라고 말하는 것을 보는 순간이 가장 행복하다”고 웃어 보였다. 그는 아동 그룹홈에 대한 색안경을 여전히 벗진 못한 이들에게 당부를 건넸다. “아동 그룹홈은 이 시대가 낳은 또 하나의 가정입니다. 가족으로부터 상처받고 가정을 잃은 아이들이 안정감 있게 성인이 될 수 있도록 보탬이 돼주세요.”