이달부터 시작된 ‘서울형 유급병가’를 직접 신청해보기 위해 기자가 지난 18일 방문한 영등포구 보건소 담당직원의 말이다. 유급병가가 설계된 대로 ‘중위소득 100% 이하에 병원에서 퇴원한 지 얼마 안 된 자영업자’가 서류를 다 떼올 수 있을까라는 의문부터 들었다.

‘박원순표 3대 복지사업’이라는 별칭으로 서울시가 시행에 들어간 ‘유급병가’의 신청자가 3명에 그친 것으로 집계됐다. 아직 정책 초기라는 점을 감안해도 입원 1일 당 8만원을 수당으로 지급하는데 실적이 너무 적다는 지적이다. 실제로 기자가 현장에서 신청해본 결과 ‘유급병가’를 모르는 직원이 많은데다 갖춰야 할 서류도 지나치게 많아 신청 문턱 자체가 높았다. 지난해 정책 추진단계에서부터 지적받아 온 ‘정책 조급증’이 그대로 드러났다는 지적이다.

서울시 시민건강국이 시의회 보건복지위원회에 제출한 ‘서울형 유급병가 자치구별 신청현황’을 19일 서울경제가 입수한 결과 사업이 시작된 1일부터 14일까지 2주 동안의 실적은 총 3건에 그쳤다. 강남구를 제외한 24개 자치구에서 유급병가 담당인력까지 채용했지만 흥행이 저조한 셈이다. 유급병가는 특수고용자·소상공인 등 건강보험 지역가입자 중 중위소득 100% 이하인 사람이 입원·건강검진을 받을 경우 서울시가 재정을 들여 생활임금인 1일 8만1,184원을 현금으로 지원하는 제도다. 입원 10일, 검진 1일을 포함해 연간 총 89만3,024원을 받을 수 있다. 산재보험의 사각지대에 있는 사람을 보호하겠다는 것이었지만 지난해 하반기 추경예산 심의부터 조례 늑장 발의·조례 없는 상황에서 예산 책정·대상자 과소 추출까지 각종 ‘조급증 논란’에 휘말린 바 있다.

전날 기자가 마포구와 영등포구의 보건소를 방문해 유급병가를 신청해보니 서둘러 추진한 정책의 흔적이 곳곳에서 드러났다. 일단 사업 주관부서인 보건소의 직원들이 ‘유급병가’가 무엇인지조차 몰랐다. 두 자치구의 보건소 모두 1층에서 “유급병가를 신청하러 왔다”고 말했더니 “그게 뭐냐”는 주무관의 답변이 돌아왔다. 한 글자씩 “유! 급! 병! 가!”라고 말하고 직접 제도를 설명해주자 주무관은 컴퓨터로 이를 검색한 후 전화를 몇 통 돌려 담당자를 확인한 다음 건강증진과·의약과로 안내했다.

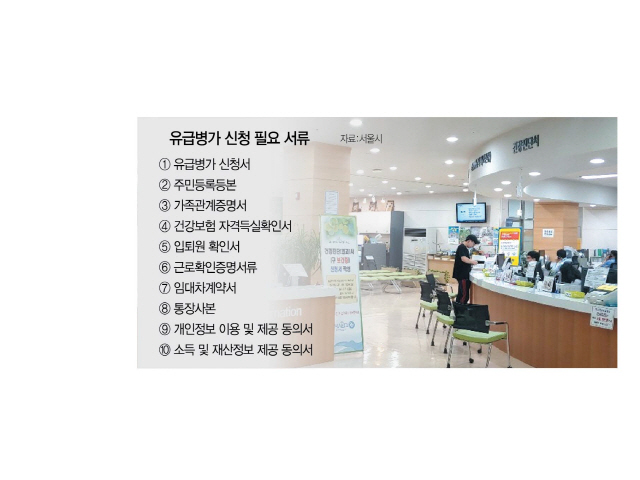

담당자를 만나도 유급병가를 쉽게 신청할 수 없었다. 담당자는 총 8종에 달하는 필요 서류 목록을 보여줬다. 여기에 개인정보 이용·제공 동의서와 소득·재산정보 제공 동의서를 더하면 총 10통의 서류를 제출해야 했다. 개인정보를 받는 기관에 보건복지부·고용노동부가 포함돼 있었지만 건강보험 지역가입자를 확인하기 위한 건강보험 자격득실확인서와 실제 근로 여부를 확인하기 위한 고용보험일용근로내역서를 제출해야 했다. “주민센터에서 신청하면 서류 부담이 덜하다”는 말을 듣고 은평구의 한 주민센터로 향했지만 등본·가족관게증명서 등을 한 번에 뗄 수 있을 뿐 각 공단에 방문 또는 전화해 서류를 받아야 하는 수고는 그대로였다. ‘산재 처리를 할 수 없는 저소득 자영업자·근로자가 생계 걱정 없이 안심하고 병원에 다녀올 수 있도록 하자’는 취지와 맞지 않게 신청자의 부담이 너무 큰 셈이다.

이런 상황인데도 서울시는 올해 추경예산에 20억5,400만원을 추가 편성했다. 애초 건강보험료를 기준으로 대상자를 선정했지만 조금 더 정확한 시스템인 복지부의 행복e음을 활용하게 되며 시가 예상한 것보다 신청자가 늘어났기 때문이다. 하지만 제도를 개선하지 않고는 이미 책정된 예산 41억원도 불용처리될 수 있다는 우려가 높아 시의원들은 “제도의 내실부터 다져야 한다”는 의견을 내고 있다. 서울시의 한 관계자는 “실질적인 민원인의 입장에서 편의 증진은 미흡했던 점이 있다”며 “서류 간소화를 위해 여러 방안을 찾고 있으며 관련 부서와 협의하고 있다”고 말했다.